2025-08-14《实录:3亿日元案时效到期》:在还原中预言

“3亿日元案”无疑就是日本历史上发生的真实案件:昭和四十三年即1968年12月6日,日本信托银行国分寺分行的一辆运钞车在行驶中,被一名骑摩托车的“骑警”以检查车上有爆炸物为由拦下,结果这是犯罪分子设下的陷阱,车辆被开走,车上的2亿9430万7500日元现金被抢劫,事件发生后,日本警方投入大量警力进行搜查,但最后依然没有抓获犯人,1975年12月10日,距离案件发生7年,按照日本法律超过了刑事诉讼时效年限,于是这一抢劫事件成为了日本犯罪史上的“无头案”,也是日本史上被盗金额最大的案件——日本法律将其定性为盗窃案而不是抢劫案,更是由于犯人作案手法的巧妙,被人们视为一起“完美犯罪”。

对于这一史上诞生了多个第一的案件,日本的小说、电影、电视都对其进行了艺术化改编,其中电影作品除了石井辉男的这部“实录”之外,还有2006年由宫崎葵主演的《初恋》,伊藤俊也2010年导演的《失落的罪恶》,2014年藤田明二再次将其拍成电影,片名就是《三亿日元抢劫案》,扮演罪犯的北野武。“3亿日元案”成为小说和影视创作中的热门IP,但是石井辉男和其他电影导演对其改变最大的不同在于他导演的这部电影其实还没有真正“时效到期”:事件发生在1968年12月10日,诉讼时效到期就是1975年12月10日,而这部电影上映时间为1975年11月22日,距离到期的时间还有18天,而电影开机拍摄时间更早,也就是说,石井辉男抢在时效到期之前推出这部电影,就是在以电影演绎的方式揭示真相,从而让案件完满破案,使之不至于成为一桩“无头案”,同时完满破案也让“完美犯罪”的神话破灭。

这就让这部电影变得很有趣,可以将电影叙事的时间划分成两部分:在电影上映让七年前的案件重新走进公众视野的11月22日为界限,一直追溯到案发的1968年12月10日甚至更早,称为一种已经发生的“完成时”,而从11月22日至时效到期的12月10为真相可能揭发的“将来时”,完成时是一种对事件的还原,而将来时则指向了预言——所有完成时的“还原”都是为了将来时的“预言”,这也就是电影取名为“实录”的原因。石井辉男在电影开始的时候就是以纪录片的方式采访了和案件有关的办案人员,被称为“不败的八兵卫”的平冢八兵卫和搜查一课长武藤三男氏,让他们面对镜头对案件进行了解读,平冢八兵卫认为,以自己多年成功的破案经验,犯人只有一个,而武藤三男氏则认为犯人一定还有帮手,这是对案件分析的分歧,接着石井辉男向他们提出问如何看待这部电影,平冢八兵卫认为要真正抓捕到罪犯需要“国民合作”,武藤三男氏则认为罪犯用这笔钱花在种马身上不大可能,“如果他的确是犯人,这起案件在时效还没到期之前一定能抓住他。”

| 导演: 石井辉男 |

不管两个人的观点有分歧,但是一致的是对案件侦破都有信心,这似乎也契合了石井辉男预言的目的。而在将电影叙事的时间分成完成时和将来时的同时,已经发生的案件其实也可以分成两部分:一部分是真实发生的事实,另一部分则是石井辉男对案件本身的推测。电影对案件的再现就是一种还原:事件发生的时间没有做任何改编,事件发生的过程和目击者讲述的一模一样,对罪犯进行全成搜捕也没有任何艺术加工,在电影中,石井辉男将这一盗窃案发生的经过用具体的时间标识出来,以增加它的真实性。除了事件本身的还原,石井辉男也把这一案件对日本社会的影响也真实地展现出来:包括嫌疑犯町田秋夫被目击者确认和犯人想象,结果这个少年服毒自杀;那张“蒙太奇照片”就是根据町田秋夫的外貌所做,直到六年后才被宣布无用;另一名被怀疑的嫌疑人是司机,由于他有不在场的证明,最后被无罪释放。为了侦破这起案件,日本共审问了嫌疑人1.23万人,笔迹鉴定1.4晚间,土质分析2172处,调查驾照持有者21.4万人,投入专治干警197人,搜查员共计6.3万人——1970年专职干警人数减少到106人,1971年降至45人,到1972年变成了18人。

事件发生、对嫌疑人调查、搜查员数量、对日本社会的影响,这些都构成了“实录”,但这毕竟不是一部纪录片,石井辉男也并不只是再现这一案件,所以在“还原”部分,他又进行了艺术加工,这是按照他自己的理解和推测对案件进行的“还原”,甚至这种还原本身就是真相:是欠债后导致身无分文、热衷于买马票的西原策划了这一盗窃案,他先是给银行写匿名恐吓信,勒索银行300万日元,之后又和妻子孝子策划了盗窃3亿日元,在一系列不露马脚的准备工作之后,终于拿到了这3亿日元巨款。而他们的完美犯罪并不是天衣无缝,警探葛木通过各种线索最后顺藤摸瓜抓住了西原。可以说,葛木就成为了石井辉男的代言人,他之所以能从蛛丝马迹中找到犯罪线索并将石原归案,就在于他的直觉和判断能力,就在于他突破体制的种种限制。也就是说,石井辉男用电影的方式告诉了观众案件的真相,这一就成为了他的预言,这个预言的目的就是在时效到期之前抓住电影提供的线索,完成对案件的侦破。

但是这样理解似乎又太浅薄了一些,石井辉男的预言似乎并不是预言案件被最终侦破,而是预言了案件最后成为了无头案,因为电影把时间真正延长到了“时效到期”,虽然葛木抓到了西原,但是西原拒绝承认自己的案犯,即使在受到折磨之后依然没有投降,他还在最后反问葛木:“能把这种计划实施到底的人,该不会是买马的傻瓜吧?”当问完这句话没多久,墙上的时钟就敲响了12点,也就是案件走向了时效到期的1975年12月10日24点,当时效到期意味着西原无罪,于是他精神焕发走出了警局,而迎接他的是妻子孝子,两人正当光明走了出去,也由此宣布日本历史上的无头案诞生,作为罪犯的他们也成为了实施“完美犯罪”的英雄。所以从这个意义上讲,石井辉男预言了案件最后的结局,既不是让人们按照他提供的线索破案,也不是通过电影的某种虚构还原真相,而是为了让无法破案具有一种真正的合理性,而这种合理性所指向的是对日本社会的批评:为什么西原会在走投无路中走上这条冒险之路?为什么西原和妻子两人就能完成“完美犯罪”?为什么葛木的推理被上司看做是“直觉”?又为什么这样一起明显有着破绽的案件要动用如此大的警力?又为什么最后西原能够在沉默中无罪释放?

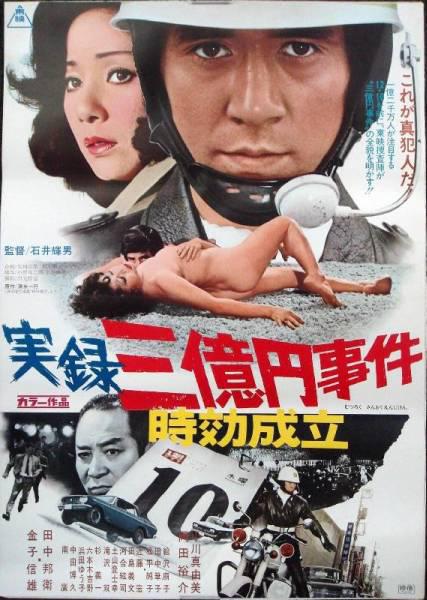

《实录:3亿日元案时效到期》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2643]