2025-08-11《国王迷》:我是历史的“公证人”

“The Man Who Would Be King”,英语原片名将“国王迷”从一种被展现的叙事变成了对可能性的发问:当两个几乎被除名的英国皇家军队士兵,突发奇想去还未开化的南亚次大陆“卡尔夫斯坦”当国王,这是不是一种天方夜谭?当他们历经千难万险终于成为了“国王”,意味着这样的可能性变成了现实,但是当丹尼从被砍断了绳索的吊桥上坠亡,当卡拉汉经历了肉体和精神的折磨,这是不是对他们的一种惩罚?但是这部电影的深意却是提出了一个问题:当成为国王的梦想最后以失败而告终,这场悲剧是当地未开化而妖魔化了他们所致,还是他们身上的殖民主义导致了自身的覆灭?

改编自鲁德亚德·吉卜林的小说,导演约翰·休斯顿在影像化处理上也基本还原了小说,所以这个故事本身就成为了吉卜林叙事的一部分,这个问题当然也成为了“吉卜林问题”:殖民是一种进步的输出?还是一种征服制造的灾难?从如何成为国王到真正成为国王,这的确是一个将乌托邦变成现实的过程,而这个变成现实的过程从抵达开始就明显透露出一种文明具有的进步观:他们遇到了阻挡前进的大河,于是吹大了羊皮袋,利用浮力让两人平安过河;但是随身携带的行李无法手提肩扛,他们看到了骑着骡子经过的人,卡拉汉用手中的枪轻易除掉了行人,得到了运货的骡子;甚至在翻越雪山时,因为发出笑声引起雪崩,不想雪崩竟然连接起了悬崖,让他们顺利通过,这是意外获得的通道。如果这些还是他们面对自然困境,发挥小聪明而化险为夷的结果,那么来到卡尔夫斯坦之后,他们逐渐成为“国王”就完全是用进步的武器和技术实现的梦想。

他们打死了侵扰的巴什卡人,在已经成为了当地人格科哈的帮助下,通过“翻译”认识了部落首领欧塔;他们用枪打下了天上的飞鸟,让部落的人大为惊异,也由此成为了部落尊贵的客人;他们训练部落人使用枪支,在对阵巴什卡人时,又是利用枪支的先天优势,击败了巴什卡人;使用同样的方法,他们征服了不同的部落,也由此成为了统治者;而在这里宗教势力强大,他们又来到了山顶之上的神殿,在长老即将将他们视作不受欢迎的人时,认出了丹尼胸前挂着的共济会会徽,这枚会徽发挥了巨大作用,共济会提出的自由、平等和友爱的口号,建立的宽容和自由思想,也成为了这里传教士的法则;公元前325年亚历山大大帝征服了这片区域,他们把亚历山大大帝当成了神,而丹尼也变成了亚历山大的儿子斯康达,他们给他穿上了白色的圣袍,让他暗着象征着权力的箭镞,也由此变成了这里的最高统治者,完成了“国王”的加冕。

| 导演: 约翰·休斯顿 |

从技术占有者,变成部落的头领,在成为宗教领袖,这是成为国王的三部曲,而之所以能完成这一看似乌托邦的宏伟目标,就在于他们是先进技术和文化的代表,这也注解了文明对野蛮的占有是一件轻而易举的事。的确,他们用技术开路,枪支解决了武力问题,巩固了他们的统治,但是在这个过程中,先进性也表现在理念上:他们在打败了巴什卡人之后,没有按照以前的规则将战败者砍头,也没有强占他们的女人,这一切野蛮行为都被废除了,他们反而将巴什卡人当成兄弟,之后每征服一个地方都建立了友善的、和谐的社会,而且在成为政治上的统治者之后,丹尼也进行了审判,面对各种诉求,他也力求做到公正;最重要的是,他决定制定国家相关法律,并希望有一天能够和英国国王平起平坐。从整个过程来看,他们的征服是建构性的,是输出型的,是为了让统治更有体系,为了让社会更加和谐。

但是,他们绝不是真正的先进文化代表,并不是为了让野蛮变成文明,而是有着自己的私有目的,那就是获得这里的财富,当初他们决定来到这里,也是纯粹为了满足欲望,而在被皇家军队除名,原因就在于他们敲诈、盗窃、走私,虽然两人在出发之前找到“北方之星”的记者做公证人,制定的和合约并不是永远统治那里,而是获利之后及时返回。在这个问题上,卡拉汉似乎一直遵守着合约,这种契约精神也是文明的体现,但是已经被抬上神坛的丹尼,即使卡尔夫斯坦里成堆的金银珠宝随他支配,但是他还是不愿离开,他们出现了分歧,实际上就凸显了这一计划背后的权力意识,丹尼正是一步步从和卡拉汉一样的政治统治者变成了独自享有权力的国王,更成为了宗教最高领袖,而实际上先进对野蛮的占有和征服,最终就是为了得到权力,也正是在这个意义上,悲剧发生了:丹尼不仅仅是宗教领袖,而是被尊为神,这是一种神化,而神化往往意味着妖魔化的开始,当他利用手中的权力要娶部落最美丽的女人洛克姗为妻,就打破了神不能与人结合的规则,而当洛克姗在结婚仪式上咬到了丹尼的脸,鲜血从脸上流出,这个本身就是乌托邦的权力王国走向了崩塌,“你不是神也不是魔,而是人。”因为神和魔都不会流血,于是丹尼和卡拉汉只好选择了逃跑,但是在权力崩塌的时候,所谓的技术也无济于事,枪里的子弹打光了,他只能接受坠亡的命运。

这种技术和文明的输出变成对权力的觊觎,变成对野蛮的征服,实际上也正是吉卜林所要批判的,一方面吉卜林所生活的年代是欧洲殖民疯狂扩张的时代,他的作品中含有殖民主义的色彩,但是另一方面他又批判了这种殖民背后的侵略本质。所以对于那个关于最后悲剧的问题也回到了吉卜林的矛盾性中,这个矛盾并非只是文明和野蛮、殖民和反殖民的非此即彼的选择,而是有着更多道德、社会的选择,这种矛盾性体现在电影特殊的叙事结构,关于成为国王的故事是卡拉汉返回之后遇到凯普林进行的回忆,这个回忆就构成了矛盾的文本,但是正是因为凯普林作为一个旁观者对这个文本进行审视,凯普林其实变成了吉卜林的代言者,他所代言的就是如何在一纸“公证书”中让世界更为“公正”:丹尼坠亡了,这是殖民的最后惩罚,那戴着皇冠的骷髅就是这种惩罚命运的写照,但是卡拉汉没有死,他在受尽折磨后回来了,这是创伤的写照,却也代表着另一种可能,而凯普林在惊讶于这个乌托邦故事之后,也对其进行了反思,所以“The Man Who Would Be King”反而成为了凯普林对可能性的发问,在你这个意义上,也许凯普林的想法是:所谓殖民既要输出先进的文明和技术,又不应该觊觎权力,既不应该神化自我,又不要被他人妖魔化,就像那枚共济会的徽章,在跨越历史、空间和种族中构建一个自由、平等和友爱的世界统一体。

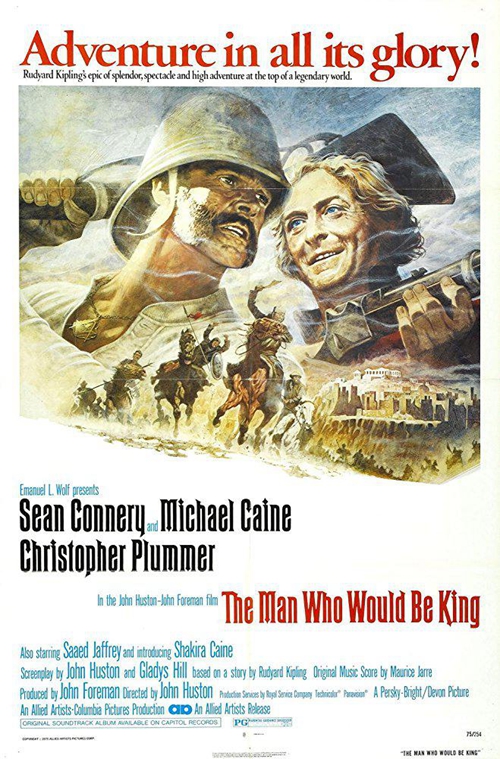

《国王迷》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2716]