2017-04-08 只是花见

虽然枝叶芸芸,根却唯一。

穿过我青春的所有说谎的日子,

我曾摇曳,我的叶和我的花,于阳光里,

而今,我可凋谢,化入真理。

——W.B.叶芝

叶芝仿佛也躲在唯一的根里,当一个诗人早就老了的时候,他或许只能在摇曳的火光中看见自己的影子,寂寞的诗意,是一生最后的表达。但是,那枝叶却芸芸而生,分明是要用一种青春的力量刺向天空,叶与根,青春和苍老,如何在时间的不同方向里寻找那一些真理?

诗歌只是在某一本小说里,叶芝像是一个如此陌生的名字,在凋谢的时光里不再说话,那本小说本打开的时候,其实是看见了“随时间而来的智慧”,引用一句诗,就像引用一种逝去的故事,而且是在秋风狂扫的季节,唯有最后一片深绿还在那里独自开放着,所以当路灯将两个人的身影合二为一的时候,仿佛在深绿中看见了一种罪恶——不合时宜的风景是不是像一种真理,只有在凋谢的时候才能被看见?

身影里是一个人和一条狗,他从一处门前经过,却不走进去,只有那条狗像熟悉那个庭院的主人一样,离开了他,不是闯入的方式却看见了那种开得很娇艳的玫瑰。他在那边等待着,终于说可以笑话自己了,终于看见可笑的影子回过头来,也是那一句话说出来:“而今,我可凋谢,化入真理。”狗仿佛就是真理的一部分,然后是身后的落叶,“如一群麻雀,被秋风扫进了屋。”秋天终于会有一个归宿,但是当这一切都以某种暗喻的方式被阅读的时候,其实秋天不再,玫瑰不再,小说不再,叶芝不再。

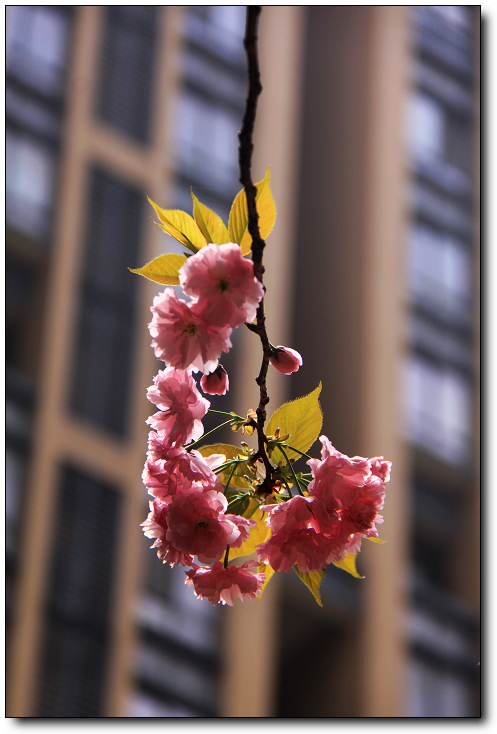

连一条小狗也不再小区的道路上行走了。真理果真是不可见的,在可见的这个午后,在我面前的是一些阳光,一丛樱花,以及树和人在一起的影子。春天的雨,在昨晚的夜里停歇下来,下起来的时候就是做出很大的动静,但是在夜深人静的时候,雨仿佛也睡去了,在最后打开白天的窗,就发现那些阳光果真穿过了天上不厚的云,洒落下来,在树的间隙,影影绰绰成为一种裂变的美。其实我没有在这个周末做好捕捉春天阳光的准备,当然也没有把盛开的绿看成是一种罪恶,只是在开窗,在开门而出的时候,发现那繁花灼灼中有一种醒目的姿态,仿佛引诱我,终于在有限的瞥见中读到了叶芝诗歌的那个句子。

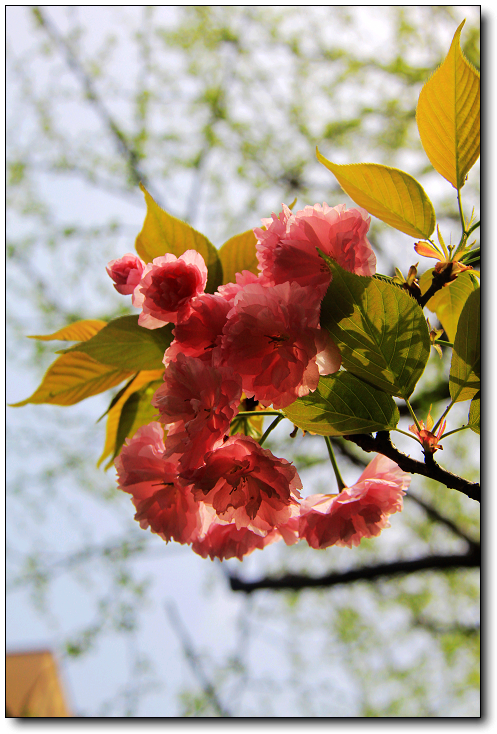

“我曾摇曳,我的叶和我的花,于阳光里,”逗号是不指向终结的,春天当然也不会在这个阳光绽露的时间终结,所以在逗号的指引下,被阳光照见的是樱花,摇曳的也是樱花,就在小区的绿色掩映中,它们开始如诗的开放。那像不是真正的欣赏,只是走近,只是仰视,只是寻找最适合的角度,然后按下快门,然后定格,然后成为永恒的画面,像是要把春天也关在时间里。花是粉白中透着红,在茶褐色的嫩叶中,显得娇嫩可爱,而在阳光照见的光影里,那分明是一种浓烈的美。

是关山樱,也叫红樱。在印象中,樱花总是烂漫之极,甚至不留意是否有叶,就在那里自顾自地满目盛开,而且颜色也是单一,白得像雪。印象其实是一种传说,特别是站在这两株关山樱的下面,真实的是它的红色,它的褐叶,它的透明,它的娇嫩,以及阳光,以及摇曳,都变成眼前的青春之一种。或者那“化入真理”的一切都是和正在盛开的青春有关,枝叶芸芸,阳光柔和,没有谎言,没有小说,没有秋天的深绿,没有一扇门的彷徨。

其实,引诱我的是另一种传说,一种烂漫的传说,一种如雪的传说。在小区之后,我就是开着车去那条溪边,曾经的某一次,在黄昏的行走中就是看见那在岸边的樱花,热热闹闹地开放。没有拿起相机,没有定格一种永恒,只是看见,只是经过,而现在在这真实的关山樱的启示下,我终于希望也在这摇曳中看见我的叶我的花,“于阳光里”。但是当我终于回到那个曾经的地方,却再无烂漫,如雪的白色不见了,绿叶是抽出了芽,在那里生长。

似乎仅仅是七天,仅仅在时间里疏忽了一下,它便不见了,便在诗句里凋谢了。樱花似乎就有“七日”的说法,从一朵樱花开放到凋谢,就只有短短的七天,短暂的烂漫,快速的凋谢,甚至不留痕迹,都入了那唯一的根,那唯一的真理。这也便是“随时间而来的智慧”,他不走进开着玫瑰的庭院,只有小狗在那里欢跳,却原来是有理由的,只不过,当“落叶如一群麻雀,被秋风扫进了屋”的时候,那也是一种容纳,一种在芸芸之中看见的唯一。

传说真的是一种传说,如雪的樱花在一种轮回般的七日里凋零成泥,而真实的关山樱却还在阳光抚摸的枝头盛开,是不是也是最后的七日,是不是也是最后的凋谢,是不是也像在青春的时间里说谎?“根却唯一”,终于回到小区,终于俯视影子,终于在一种如“花见”的仪式里把定格的时间整理成册,繁花灼灼也罢,果断离去也好,最后那刻在时间里的影子总会回过头来说:“而今,我可凋谢,化入真理。”

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

[本文百度已收录 总字数:2550]

随机而读

- 1条留言