2025-04-08《黑狮震雄风》:重建与坚守

手臂上纹着“永远的苏格兰”的肖恩·康纳利扮演“北非最后的强盗”拉苏里,无论如何都有一种违和感,当他劫持美国的伊登夫人和她的孩子,当他和伊登夫人走国际象棋谈论美国总统罗斯福,当他被伊登夫人从德国人的手中救出,无论如何都不像是现代美国人和北非大盗之间的对话,更像是美国人内部对国际形势的一次“促膝谈心”。但是,导演约翰·米利厄斯把康纳利塑造成一个坚守自己信仰的自由战士,似乎将康纳利相关的身份问题隐喻成了电影内部关于重建与坚守、殖民与自由之间的主题。

出生于苏格兰的的康纳利,度过自己贫穷岁月之后从事演艺生涯,成为了美国好莱坞的当红明星,但是他的政治信仰却和他手臂上的纹身一样,强调着自己的唯一身份,积极参与苏格兰公民投票脱离英国就是对这种信仰的实践。苏格兰人康纳利、好莱坞演员康纳利以及反对英国统治的康纳利,形成了他的三种身份,在这部电影中,康纳利的身份无疑就是一个演员,一部美国影片中的演员,在这个意义上他必须遵守演员的规则,遵守演员的规则就是听从美国导演的设置,但是在电影中他又完全以美国利益对立者的身份出现,而这一身份凸显的是他对于信仰的坚守,作为北非最后的强盗,柏柏尔人的后裔,他所反对的不仅仅是美国的政治利益,而且包括欧洲的殖民主义。

所以,“黑狮震雄风”这一片名就体现了康纳利式的对立:电影最后美国总统罗斯福面对那尊灰熊的雕像,对手下的人说:“美国人民在11月会选择美国的命运。而我自己明天就会决定摩洛哥的命运。”罗斯福的这句话包含着对国内事务和国际事务的双重考量,不管是明天还是11月的选举,对于美国来说都意味着一个可能新时代的开启,但是他打开拉苏里写给他的那张纸条,上面写着这样一句话:“我就像狮子,必须坚守自己的领地,而你,就像风,却从来不了解你自己。”狮子就是非洲最后的坚守者,永远保卫着自己的那片土地,而美国是风,风会吹向世界各地,风也想把世界纳入自己的世界,但是在坚守者的眼里,风是盲目的,风也会在不了解自己中迷失自己的方向。“黑狮震雄风”,黑狮的坚守所震动的就是不了解自己的美国之风——当最后罗斯福像被这句话触动到了软肋,有些颓然地坐在灰熊面前,无疑就是被这句话所“震动”。

| 导演: 约翰·米利厄斯 |

这最后一幕似乎解读着康纳利式的三重隐喻:灰熊、黑狮和雄风,而这也是约翰·米利厄斯对1904年美国身份的一种解读。1904年距离1898年的美西战争已经6年时间,当美国在上世纪末期击败了曾经强大的西班牙,4个月短暂的战争对于美国来说却并不短暂,它让美国赚到了不少土地,标志着美国从“北美小兄弟”成长为“国际玩家”的蜕变,美国从此拿到了全球入场券,开启了新世纪不断扩张的序幕,也从此迈入了全球霸权的道路。可以说,美国就是开始了从一个“自由的守护者”到“利益的捍卫者”的转型,而在约翰·米利厄斯的电影中,六年之后的这一事件就构成了美国之风向巴拿巴运河和北非摩洛哥“吹拂”的重要标志,而他要开创属于自己更新、更强的时代,所要遭遇的是更为庞大和复杂的欧洲秩序,在北非的摩洛哥,就存在法国、德国等传统欧洲列强,美国之风要畅通无阻吹向这片新土地,就要解构欧洲秩序,就要重建美国法则。

在这里,喜欢打猎的罗斯福就把美国精神注解为“灰熊精神”,“美国的灰熊是美国人性格的象征。有力量,有智慧,有点凶残。有时有些盲目,不计后果,但是毫不犹豫,有胆识。”在他看来,灰熊代表着美国人的精神,不屈不挠,不会被征服,对比之下,欧洲就是可笑的鹰,“它不过是打扮得华丽的秃鹫。”但是对于美国的灰熊精神,罗斯福也担心盲目和不计后果的冒险,如果欧洲不把它当成同盟者,而是成为它的敌人,那么对于美国来说也是一个问题,“当然。全世界都不会热爱我们。他们可能会尊重我们,他们甚至会害怕我们,但他们不会热爱我们。”所以对于罗斯福来说,美国要舍弃的是盲目和冒险,要保持的是力量和智慧,进入新的时代,他所瞄准的新世界,其实就体现着如何处理和非洲之间的关系,审时度势的罗斯福对女儿爱丽丝说的一句话是:“你会发现伟大的人更孤单,只是偶尔会被其他伟大的人所照亮,有时候他们是你的敌人,但他们是你唯一真正的奢侈品……”这句意味深长的话,恰恰代表着电影中美国的定位,它像灰熊一样有胆识有力量,特立独行而成为孤独的王,但是它又需要利用其他伟大的人成就自己,让他们照亮自己,然后实现自己更大的目标。

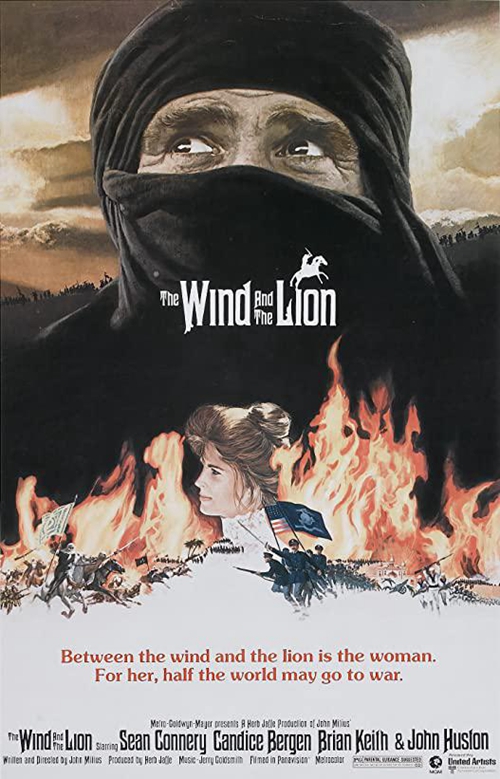

《黑狮震雄风》电影海报

这一定位就体现着罗斯福对于北非的欧洲秩序和土著世界的态度,而在1904年的10月就发生了美国伊登夫人被绑架事件,劫匪闯进了丹吉尔一个美国人的庄园里,绑架了伊登夫人和她的两个孩子,杀死了里面的仆人——这一事件在历史上真的发生过,而当米利厄斯将其变成电影故事,并不是对历史的再现,而是基于美国重建秩序这一主题的全新演绎。绑架者是谁?他是北非柏柏尔人的后裔、最后的北非强盗拉苏里,北非强盗绑架了美国公民,对于美国来说当然无法容忍这样的事,但是对于罗斯福来说,这一事件似乎正好可以解读他对北非的态度:一方面,拉苏里之所以是“最后的北非强盗”,就在于他是欧洲秩序的敌人,他对欧洲殖民者充满了仇恨,甚至这种仇恨变成了对摩洛哥国王的仇恨,因为在他看来,国王就是欧洲的走狗,是德国和法国殖民者的奴隶,所以拉苏里作为反殖民的斗士,正符合美国破除欧洲秩序的战略;另一方面,拉苏里虽然是强盗,但是在北非的土著世界和部落中是一支骁勇的部队,他无疑也是罗斯福口中所说“伟大的人”,罗斯福也希望通过他们的力量照亮自己,所以如何利用他们进行反欧洲秩序的斗争,成为他要考虑的重点;而其实,这里还有更深层次的关系,拉苏里的队伍杀死了仆人,劫持了美国公民,在国内就成为了一种舆论,“不能让阿拉伯暴徒随便绑架美国公民”,而这种舆论对于他的选票将有重要作用,在这矛盾之中,绑架事件其实变成了人质危机。

但是米利厄斯并没有站在美国人的立场来演绎这一事件,而是更多视线放在拉苏里身上,并通过拉苏里和伊登夫人之间的故事,以极为个体的微妙关系构筑“重建和坚守”这一主题。“我不杀妇女和孩子。”这是拉苏里绑架伊登夫人和孩子之后说的话,一路之上他不是以暴力者的身份站在他们面前,反而变成了守护者:他照顾他们的生活,他和他们交流,他和伊登夫人下国际象棋,他告诉威廉刀的用法。伊登夫人买通了守卫希望逃离这里,但是守卫却出卖了他们,把三个人带到了另一个部落,自己则从中得到了好处,在伊登一家陷入死亡威胁的时候,是拉苏里如神一样降临,他甚至单枪匹马解决了整个部落的武力,“你给我带来了太大的麻烦”,这是拉苏里对伊登夫人的警告,但是这句话的背后却是一个男人对弱者的担当,也就是说,在他眼里,女人和孩子都需要男人的保护,在这里意义上,他从强盗的身份变成了男人,这一转变在某种意义上也是一个隐喻:在对抗欧洲殖民者的时候,他是反抗者,是暴力的反抗者,在对待那些叛徒的时候,他是信仰的坚守者,“他们没有向真主表示对我的感激”,所以他会毫不留情砍掉他们的脚趾;在对待女人和孩子的时候,他就变成了保护者。拉苏里拥有着不同的身份,用他自己的那句话就是:“我不是一个残暴的人,我是一个学者和人民的领导者。”

而伊登夫人和他之间的关系也从被绑架的美国公民和非洲强盗变成了“出生入死”的合作者,不仅伊登夫人将他从德国殖民者的手中解救出来,而且威廉似乎深受拉苏里英雄主义的影响,他似乎更渴望成为一个像拉苏里一样战无不胜的英雄,在这个意义上,这种关系不再是国家和国家的对立,而是在鲜活的个体世界里形成了对话,当拉苏里遵守约定把伊登一家人交给了美国,他对伊登夫人说的是:“当我在沙漠中闪烁金光时,就是我们的再会之时。”拉苏里回到了沙漠,回到了这片土地,回到了自己坚守的信仰世界,继续成为一头勇猛的黑狮。也许他无法主宰风的走向,无法决定风会不会最后成为这里的一切,但是至少在这片土地上,他是黑狮,是懂得坚守自己信仰的黑狮,是需要反抗殖民统治的黑狮,是要为自由而斗争的黑狮——黑狮对美国式雄风的批评甚至讥讽,不正代表着米利厄斯的一种史观?

[本文百度已收录 总字数:3406]