2016-04-08 《上升》:在灵魂堕落之后

终于没有机会逃跑,也终于没有机会死去,那扇联通外面的大门打开了,从德军驻点望出去,是被雪覆盖的群山,是寂静的村子,是崎岖的道路,但是雷巴科夫终究没有勇气离开,曾经在他的头脑中,闪过自己逃离的画面,或者是被抓捕的时候,挣脱手上的绳索,朝被大雪覆盖的山上跑去,或者在行刑完之后,趁着混乱离开敌人的视线,但是仅仅是一种幻觉,幻觉里也不是安全地逃脱,而是在敌人的子弹中,英勇牺牲,在被子弹击中身体的时候,雷巴科夫回过头来,目光中除了愤怒,就是无尽的痛苦。

所以当那种折磨人的痛苦出现在生命中最后一瞬的时候,雷巴科夫最后还是放弃了逃亡,但是面对着周围已经没有了德军的现实,他也彻底丧失了逃跑的勇气,并且开始大声叫喊和哭泣,这是悔恨的泪?屈辱的泪?还是窝囊的泪?那山,那路,曾经都是他逃跑的地方,也是他可能死去的地方,但是现在,他既无法逃离,也无法死去,站在只有一个人的庭院,他更在一种煎熬和折磨中,更在生与死的盲从中。

只有风的呼啸,只有雪的飘扬。是的,这是生的机会,却也是死的折磨,在那间厕所里,他曾经用自己的皮带呆在屋顶的木梁上,然后将自己的头套进去,一种求死的秘密行动,最后的结果却是皮带断了。第二次再次扎紧,也再次掉落,其实那一刻,雷巴科夫的心是崩溃的,那一场德军的行刑仪式上,他是旁观者,当曾经和自己一起关在地牢里的同伴索尼科夫、村长希契、妇人波金妮娅、女孩巴雅被套上绞索死去的时候,他的折磨就已经开始了,是的,五个人只有他以求生的方式成为叛徒,成为德军警察部队的成员,当索尼科夫站上那根木头柱子准备套上绳索的时候,蹲着用手抱住木柱的雷巴科夫听到的是索尼科夫冷漠的一句话:“我自己来。”就彻底瓦解了一直以来的革命同盟关系,他被鄙视,甚至被旁观的村民们骂成是“叛徒”。

|

| 导演: 拉莉萨·舍皮琴科 |

|

失败,对于雷巴科夫来说,不是身体无法实现坠落,而是在灵魂堕落之后,任何的死都已经没有了救赎的意义。他成为一个背叛者,成为了“敌人”,而所有无法坠落的身体,已经堕落的灵魂,对于雷巴科夫来说,其最初的出发点仅仅是为了活着,活着可以重新回到游击队中,活着可以找机会再次杀敌,活着当然也可以为这些死去的战友报仇。在他看来,活着是唯一的希望,而那种被套上绳索的死亡,只是没有任何意义的白白送死。

灵魂的升华需要的先决条件是身体的存在,所以,生死观被雷巴科夫定义在人性的一面,在这个战争年代,在艰苦的游击战中,一定会和革命、信仰发生最本质的矛盾。索尼科夫和雷巴科夫曾经就在同一战线里,他们一起接受游击队的任务,一起前往寻找那个库加伊夫农庄,一起在没膝的大雪中艰难行走,也一起找到了希契所在的村子,一起将一只羊背回去想回到队伍中,甚至一起在妇人波金妮娅的房子里疗伤,在这一系列的过程中,他们之间是互助的,是战友。当身体患病的索尼科夫在行走途中不停咳嗽的时候,雷巴科夫也脱下自己的围巾给他围上,还分给他一直珍藏着的几粒粮食,在索尼科夫无法支撑的时候给他吃;在迷路遭到敌军攻击的时候,索尼科夫的脚被打上,当他抱着“不能被活捉”的想法和敌人做殊死搏斗的时候,也是雷巴科夫回来解救他,将他拖出了茫茫雪原,艰难地将他救护到波金妮娅的家里,并准备给他取出腿上的子弹。

|

|

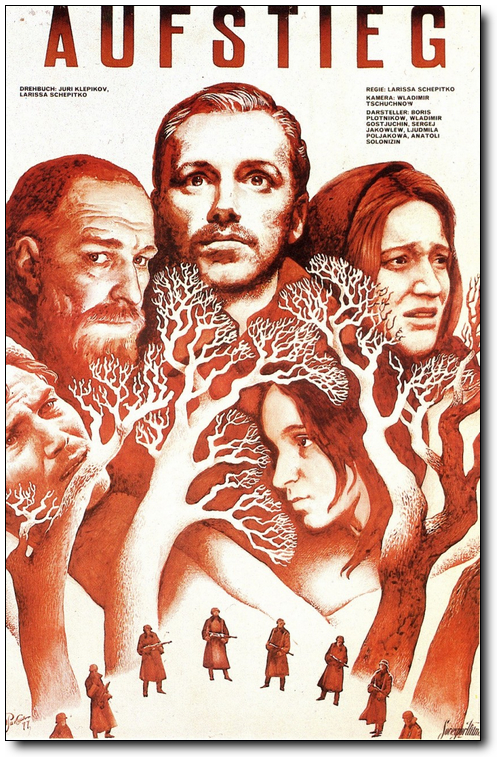

| 《上升》电影海报 |

寻找补给的路上,雷巴科夫总是走在前面,遭遇敌人伏击,雷巴科夫总是奋不顾身,治病疗伤的时候,雷巴科夫也总是给予帮助。但是当他们成为敌人的俘虏的时候,当面临生与死的考验的时候,雷巴科夫似乎慢慢发生了改变。在审讯的检察官波多诺夫面前,雷巴科夫回到了他提出了所有问题,出生在哪,此次什么任务,谁开的第一枪,等等信息,雷巴科夫几乎都向波多诺夫交代,虽然其中有很多是谎言,但是至少免除了和索尼科夫一样的酷刑,所以波多诺夫才答应如果能提供所有确信的情报,将让他成为德国的警察部队一员。而回到了地牢的雷巴科夫,也开始了动摇,而他要面对和说服的则是坚强的索尼科夫。

起先,索尼科夫问他,你反抗了吗?然后安慰他,没关系的。当听说雷巴科夫想加入警察部队的时候,索尼科夫朝他吐了一口血:“你怎么可以这样?我们是军人,别趟这浑水,到时候你会说不清的。”索尼科夫在雷巴科夫面前提到的是“良心”:“现在我明白了,重要的是我们要对得起自己的良心。”而雷巴科夫愤怒地说:“我们得完成任务,你就只会说良心良心。”良心是一种政治信仰,是一种不屈服的信念,是一种即使死也不背叛的意志,而在雷巴科夫看来,这种良心是虚幻的,在这死亡的威逼下,最重要的是活着,“我想活着,活着!活着才能干掉那些坏蛋,我是军人,而你是死人,要重回战场必须这样。”活着才能重新回到部队,才能重新走上战场,才能重新打击敌人,所以活着是唯一的前提,而要活着必须“把故事编得合乎逻辑”,所以他宁愿用谎言编织情报,也必须脱离这种酷刑,脱离死亡的威胁。

这是不同的生死观。在他们走上寻找补给的路上,这种不同的想法就开始隐约地表现出来,雷巴科夫回忆起自己喜欢的女孩,“她是个好姑娘,在最危险的时候她把我藏起来,才最终脱险。”所以在雷巴科夫的心里,如果没有战争,他们早就结婚了,早就享受幸福的生活。而对于炮兵队长的索尼科夫,似乎一直有着坚强的意志和不屈的信念,在腿部受伤的时候,他就希望自己能在最后的抵抗中英勇牺牲,而当雷巴科夫将他救出包围圈的时候,他也并不欣喜于这样一种受伤的救助,反而希望自己在冰天雪地里死去。而在妇人波金妮娅的家里,当最后被德军发现的时候,雷巴科夫举起了双手,而索尼科夫却并没有做出投降的动作,似乎在他心里,举起双手就是一种耻辱。所以当波多诺夫对他审讯的时候,他也是意志坚定,没有透露一点信息,“我不会背叛任何人,这比个人安危更重要。”所以当那根烧红的洛铁生生地烙进他的身体里的时候,是一种摧残,波多诺夫就对他说,我要看的是你对死亡的恐惧,没有人可以忍受,这是人的本性。

本性就是求生?那个从来不穿纳粹服装的波多诺夫,就是一个背叛了革命的人,他能成为检察官,对自己的同胞实施摧残,就是因为在人性对于死亡的恐惧中求得了生命,而这个叛徒对于雷巴科夫的诱惑也无非是用自己灵魂的堕落换取生命。所以当五个人走出地牢的时候,那种关于人性的复杂性就开始暴露无遗。拖着受伤的身体,索尼科夫大义凛然,他一口气说出了自己的出生年月,自己加入共产党的时间,自己作为炮兵队长的职务,布尔什维克、炮兵中队,你们这些杂碎……在咒骂中,他反而要求得对其他人的赦免,“这不关他们的事,这与我有关。”这是一种革命的信仰,同样具有信仰的是村长希契,这个一直拿着圣经的老人,就是在这样一种宗教信仰中淡然面对死亡;而那个年龄最小的巴雅,也是没有任何的恐惧,她沉默着,坦然接受命运。但是,雷巴科夫,却哭泣着,叫喊着,要求遵守昨晚的承诺,也就是让他加入德国警察部队;同时,妇人波金妮娅也是大喊大叫着,“他们不是我藏的,是这个女孩藏的。”她把一切的责任推给小女娘巴雅,因为她害怕自己的三个孩子没人照顾,自己失去就意味着他们也失去了最基本的生活依靠,所以她求生的意义是为了可怜的孩子。

求死是因为信仰的支撑,求生是因为对生活保留一种希望,但是在残酷的战争年代,在生死存亡的特殊时期,生和死从来不是对立统一的,一种生可能意味着另一种死,而一种死也只是永生的前提,当走上那条赴刑场的路的时候,雷巴科夫还在索尼科夫的耳边悄悄地说:“我一定会逃出去的。”短短的一条路,他们却走得异常艰难,生或者死,革命和人性,在这路上变成一种考验,对于索尼科夫、希契、巴雅来说,是平静的,他们用一种信仰的力量化解对于死的恐惧;波金妮娅是痛苦的,她身后的孩子或许是她作为一个母亲最难以释怀的;而雷巴科夫在一种煎熬中陪伴着他们走上绞刑架;波多诺夫,表情一直是怪异和复杂的,他或者在死亡面前看到了曾经战友的影子,或者在雷巴科夫的目光中看见了灵魂的屈辱……

绳子套在头颈上,只因绳套太高,巴雅根本够不着,德国军人“体贴”地拿了个箱子做垫脚,并扶她踏上去,巴雅看了看他们,又细心地把绳套调整到最佳位置。死亡在仪式中,死亡也变成了反讽,当他们的身体悬挂在那里,没有挣扎地死去的时候,是对于生命的一种超脱,身体也终于没有以坠落的方式走向死亡,而雷巴科夫在那间小小的厕所里求死的时候,反而是皮带的断裂,反而是身体的坠落——不是坠向地面的生,是堕落而无法上升的死,是崩溃而无法解救的死,死在屈辱中,死在背叛中,死在良心的泯灭中。

[本文百度已收录 总字数:4592]