2020-04-08《遮蔽的天空》:只是迷失在有限中

又名:情陷撒哈拉。一个人,两个人,三个人;他,她和他——当单个的人,具体的人,以“情陷”的方式挣扎在一片广袤的沙漠里,就是用一种无限吞噬着有限:十年的结婚时间是有限的,并不漫长的旅行路程是有限的,甚至从生到死的人生是有限的——有限的生命如何从无限中找到逃逸的出口,并以返回的方式体悟真正的意义?

从进口到出口,从无限到有限,人最容易的是在“情陷”的过程中迷失,但似乎这一种迷失是被看见的:在抵达北非的时候,三个人坐在小酒馆里,旁边坐着的老人说着话,他不是自言自语,也不是对陌上客提出建议,“他们觉得时间停止了。”站在他们之外,一个“意识到91岁才被解救”的老人为什么会定义他们的状态?而且,三个人从轮船上下来,作为战后的第一批游客,他们来到这个城市,无疑时间刚刚开始,为什么会在老人的世界里变成了停止?回答这个问题是在一切都结束的最后,当只身一人的凯特再次走进小酒馆,镜头平移向右,画面中只有坐着的这个老人,他仿佛开始总结这一次非洲之行:

你一定是迷失了,因为我们死的时候就这样迷失了。因为不知何时死之将至,我们乃将生命视为无穷无尽任意挥霍的源泉。生命中发生的事情仅有那么几次,是的,或许只是很少的一次。童年,午后,一生中挥之不去的人事,这样的下午能回忆起几个?也许有四、五个,也许还没有这么多。一生中见过几次日出月落?或许有二十次吧?然而人们觉得一切都可以任意挥霍。

说着,却不是对凯特言说,也不是自言自语,因为在镜头之下,老人的嘴唇根本没有动,在这种像是时间停止的言说中,一切都在阐述从进入到出来的人生意义,保罗死了,特那在他处,只有一个回来的凯特,这一次“情陷撒哈拉”的经历,从“时间停止了”到最后的迷失,或许老人才是真正的经历者:他可能曾经是保罗,曾经是凯特,曾经是特那,曾经是无数个挥霍了时间的人,但最后在不动的嘴唇里,在内心的言说中,他洞察了一种生命的意义,而无数人的“情陷”经历也许在这种洞察中会成为真正告别迷失的一种感悟,回归者如凯特,她再不是那个追求无限却陷入其中的旅行者,而是一个能够发现生命意义而回来的游客。

老人无疑是贝托鲁奇的一种寄托,这个从开始到结束一直提炼着人生意义的设定是一个观者,但更是参与者和见证者,甚至是打开这一片“遮蔽的天空”的行动者。但是在这样前后呼应的结构里,不管是保罗的死亡,还是特那的在别处,甚或凯特的回归,似乎都成为一种流于表象的陷入,似乎都成为自我设定的迷失,因为他们从一开始进入这个陌生之地,就是带着一种莫名的闯入感,就是想用一种无限吞噬自己的有限,甚至就是想用某种行为艺术来解构现实的困境,而当这一切发生,只不过是回到了起点,感悟有多深,存疑的背后也似乎只有一个他们经历之外的老者进入到和他们无关的言说里。

| 导演: 贝纳尔多·贝托鲁奇 |

“我不是游客,我是旅行者。”这是凯特一踏入这片土地就给自己的定义,因为对她来说,游客意味着来过之后就会离去,而旅行者可能永远不会回去了,作为一名作家,凯特的这个自我定义其实是从主观上不想回去,是想在这里完成人生的另一场虚构。在这里,凯特完全是对于这片陌生之地的向往,完全是拒绝现实,这在某种程度上就构成了她不想回去的逃避,当目的变成逃避,在最后又迫不及待中回到小旅馆并且在老人的解读中叙说了回来的意义,就变成了另一种虚构——或者说,这个回来的凯特已经不是曾经的凯特。而且,和他一起来的是自己的丈夫保罗和朋友特那,这是非常奇怪的组合,如果只是和保罗两个人来到这里,他们在陌生之地发现异域的风情,并且做好了成为旅行者的准备,那一定是想从这片土地发现婚姻的意义,发现情感的真谛,但是他们身边还有一个特那,一个可能搅动他们情感的不稳定因素,一种会带来奇异感觉的外来者——这样奇怪的组合,当时又是怎样的一种初衷?

这里就有两种可能:保罗和凯特是会在这里发现他们曾经挥霍的时光并且产生一丝的悔意?特那会成为他们情感的催化剂还是会拆解他们的婚姻关系?不如从第二个问题开始,在整个过程中,特那是一种奇怪的存在,保罗起先感觉凯特似乎并不喜欢特那,为此他们似乎也产生了不愉快,所以保罗自己离开了酒店,去在当地的妓女,也正是在这个时候,特那发现了他们夫妻隔阂的现实,那就是不在一张床上睡觉,凯特的解释是:“睡觉和做爱并不是一回事。”暂时搁置保罗和凯特之间的情感变化,特那似乎和凯特开始暧昧,他们甚至两个人一起坐火车一起喝香槟甚至一起上床,即使醒来凯特说:“我像什么也不记得了。”这仍是一次对保罗寻找妓女的报复,但是在这之后,凯特和保罗重逢,特那又被搁置在那里,甚至被保罗打发走了——那个总是碰见的艾黎母子是一种奇葩的存在,艾黎每次见到保罗总是要向他借钱去买烟,最后在答应带特那走之后似乎又偷走了保罗的护照去卖钱。

特那就这样没有立场也悄无声息地消失了,之后在故事里有限地出现过几次,但是与保罗和凯特的故事似乎没有了瓜葛,只是当保罗染上疾病病逝之后,当凯特在沙漠中遇到了困难,甚至委身于当地土著之后,是特那想办法找到了美国大使馆,最后才将凯特解救出来,但是凯特并没有回到特那等她的那个大酒店,而是去了小酒馆,就是在那里坐着的老人阐述了关于生命的有限和无限问题,当电影在这里走向终结,凯特的回归是一种醒悟,而特那就是一个可以忽略的人物,在整个过程中,特那的存在或者只是凯特和保罗婚姻裂变的某种刺激物,像一面镜子照见了他们的现实困境,加剧了某种矛盾,但是并不是实质的,也就是说,如果没有特那的出现,如果没有凯特和他的暧昧,她和保罗之间的矛盾、隔阂、呵护和最后离开,都一样会发生。

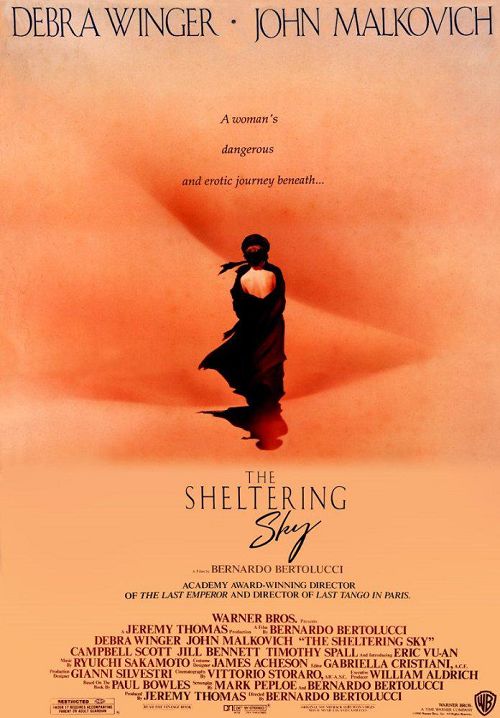

《遮蔽的天空》电影海报

只是一种情节的需要?在缺乏了必然性的故事里,这个奇异的存在看上去更像是一个摆设,甚至它使得凯特和保罗之间的感情纠葛也变得游戏化,但其实这反而增加了误读的可能:似乎是因为特那的出现,才使得凯特和保罗变成了老人口中所说“可以任意挥霍”的人生,变成了“情陷撒哈拉”里吞噬了有限的那种无限。再回到保罗和凯特本身的情感中,他们结婚十年,保罗说时间并不长,凯特说时间有些长了;他们分别寻找另外的情感寄托,凯特说:“我们害怕的是不同的东西,我害怕的是孤独,没有你我依然过得很好。”而保罗却说:“那也许是因为,我们都不敢爱得太深。”

两个人的确有着太多的不同,婚姻出现这种状态似乎也正常,但是不敢爱太深的理由来自哪里?害怕不同的东西就可以寻找不同的安慰?从分道扬镳到再次汇聚,他们既不是游客,也不想做旅行者,只是在一种漫无目的的行走中寻找自己可能遇见想要的东西,这便形成了一种悖论,而这个悖论似乎也就变成了老人所说的挥霍,而当保罗甚至连生命都挥霍掉了,这种“不敢爱的太深”才变成了永恒的追求。保罗没有征兆地染上了疾病,凯特作为一个妻子,也作为唯一的同行者,开始照顾他,她四处寻求当地人的帮助,他搭上卡车去往一个军事点,在那里保罗得到了暂时的救助,但是似乎已经无力回天,在保罗逐渐走向生命终点的时候,凯特一直守在他的身边,“我想回到过去。”保罗对她说,过去是十年前最初、最纯的那段时光?但是他又说:“这些年我只爱你一个。”凯特说:“我在这里,我不走。”保罗还是呼唤着:“和我在一起。”这是一个预见了生命将逝的人最后的告白,不管是回到过去还是不想凯特离开自己,保罗似乎已经感悟到了生命的意义,那就是不应该再被挥霍。而凯特也在这生离死别中审视自己和保罗的情感,没有说出“我也爱你”似乎并不重要,重要的是她在这种情感的最后表达中反而看见了和生命有关的宝贵存在。

也就是从这个时候开始,凯特开始了自我返回,开始告别成为“旅行者”。如果说保罗的死促使她审视生命,那么异域陌生之地的困难则使她放弃了“永远不会回去了”的打算,她卖掉了行李,她加入了驼队,她蒙上了面纱,她委身于当地的头目,在这个意义上,她以异化的方式换取一种平安的存在,在她的世界里是无边无际的荒漠,是漫天飞舞的尘沙,是遮蔽的天空,甚至是生命不确定的惶惑,即使在这个过程中她看见了绝美阴冷的月光,看见了如朝觐般坚定的驼队,看见了异域风情的仪式,但是对于凯特来说,她已经不再是一个沉浸其中不想回家的旅行者,她想告别着无限的挥霍,像离开着无尽的遮蔽。这是外部环境对她的刺激和考验,甚至凯特的整个后半段旅程都变成了这种折磨中的逃离,从这个意义上来说,破败的土墙,阴暗的窄巷,肮脏的街道,集市上血淋淋的肉块,无处不在成群的苍蝇,是让凯特产生了对自我迷失的凝视,走入这片土地就是迷失的开始,而保罗的死看起来是从内部带给她一种醒悟,但其实也是外部促成的结果,所以保罗死亡作为一种偶然事件似乎解构了必然的醒悟意义——如果保罗不染病,如果保罗不死去,如果两个人还是以旅行者的身份感受异域风情,是不是他们就不想离开这里?是不是他们就不会体悟生命?是不是他们就不会说出“这些年我只爱你一个”的终极表白?

所以,他们的内心依然处于被外部架空的情境中,在这个意义上,保罗的死亡,凯特的逃离就缺乏了必然性,而最终她的回归也只是一个偶然事件——就像特那的离开。所以即使返回了小酒馆,即使面对独语的老人,这一种对于生命的感悟也只是属于贝托鲁奇设定的这个从不张口的观者,所以当无限的沙漠成为迷途,在“情陷撒哈拉”的故事里,在“遮蔽的天空”之下,它只是一个迷失在有限里的偶然事故。

[本文百度已收录 总字数:3934]