2018-04-20 《午夜守门人》:虐恋世界里的“恶之花”

那张抵住大门的桌子被移开,紧闭的15号公寓被打开,漫长的饥饿留在了身后,无限的黑暗留在了身后,当马克斯和露齐娅扶偕着走出去的时候,其实他们知道,那不是真正求生的出口,背后有和自己一样曾经是纳粹的监视,有告别战争之后查询他们行踪的警察的目光,但是他们走了出去,走向大街,坐上汽车,行驶在依然黑暗的道路上。

不是逃离,其实当黑夜散尽晨曦出现的时候,他们也知道那只不过是在众人的目光中赴死的最后一段路,在已经被晨光照见的多瑙河铁桥上,他们相互搀扶着,一声枪声响起,之后又是一声枪声响起,马克斯倒在左边,露齐娅倒在右边,他们在左和右的分隔中,在没有挣扎的现场,成为1957年的维也纳最冷酷的一幕。暗夜是黑色的,晨曦是白昼的开始,黑与白永远对立在这个世界上,就像死去的马克思和露齐娅——他重新穿上的是带有纳粹标记的军装,他给她套上内裤穿上的是白色的裙子,即使战争年代已经过去,黑与白也永远无法在这一场赴死的爱恋面前现出温情的颜色。

为什么要穿上黑色的军装和白色的裙子?仿佛历史再现,仿佛又回到了集中营里,仿佛又重温了虐恋的痛苦,其实这不是重温,不是回忆,而是在身份的复制中表达着对于这个世界的愤怒,也讽刺着将他们推向深渊的那一段可耻的历史。身为纳粹的马克斯,身为囚犯的露齐娅,当他们在那个灭绝人性的地方发现了身体里的欲望和爱,谁能让他们得到解救?而那种情与爱又是那么扭曲,那么变态,战争的机器又支离了仅有的一种欲望。

拿着摄像机拍摄被脱光了衣服的囚犯,在布满血污不断有人死去的床上,女犯人被强暴——当男女老少的囚犯站在旁边观看的时候,这个世界连呐喊、连愤怒、连仇恨也不存在了,可怕的寂静里只有一张床发出的吱吱嘎嘎的响声。无疑,躺在床上的露齐娅也是观者,她也知道这样的命运会随时降临在自己身上,但是,当马克斯将她带离囚室,将她的双手绑住,开始抚摸她的时候,其实命运呈现的是另一个方向——她是她,女人的她,他是他,男人的他,他们身边没有观者,在不被示众的世界里,只有男人和女人,即使是欲望,也是单数的进入,也是单数的体验。

这或者是一个例外,在这样反非人世界里,这样一种和情欲有关的表达就变成了虐恋。马克斯还是看她柔弱却性感的裸体,还是用枪在卫生间射击制造一种游戏,还是在没有反抗的情况下获得快感,但是露齐娅的目光显然不是厌恶,不是忿恨,一个男人或者在深入了她身体的时候,也深入了内心那个隐秘的地方,在这个丝毫没有尊严的地方,她看到了仅有的一点尊严。而且,在露齐娅受伤之后,他为她擦拭手臂上的那个伤口,他为她穿上那件白色的裙子,甚至,在马克斯作为医生的所有病人都死去的时候,她是唯一的幸存者——她终于离开了集中营,终于在战后成了指挥家的妻子。

|

| 导演: 莉莉安娜·卡瓦尼 |

|

一种死亡的象征,是为了保留另一种精神意义的虐恋,虽然也是变态,也是扭曲,但至少是一种存在。当1957年身为饭店“午夜守门人”的马克思向常住在这里的伯爵夫人回忆起这一幕的时候,说:“这不是一个色情故事,这是一个圣经故事。”他说的圣经故事就是关于莎乐美。以色列希律王是莎乐美的继父,美丽绝伦的莎乐美因为对先知约翰一见钟情,向他表达了爱慕,想得到他的一个吻,没想到,先知毫不留情地拒绝了她。在希律王宴会上,希律王答应只要莎乐美公主跳一支七面纱舞就满足她的所有愿望,莎乐美献舞之后只有一个要求,那就是杀死约翰。希律王只得命人奉上了约翰的头,莎乐美捧起先知的头,终于如愿以偿,将自己的红唇印在了先知冰冷的唇上并对人头说:“你为什么不看看我。只要你看到我,你一定会爱上我……爱的神秘比死亡的神秘更伟大。”

莎乐美以血腥的方式拥有了约翰,而莎乐美也成为了爱欲的象征词。露齐娅也在宴会上献舞,那深处的爱欲也想要满足,只不过马克斯用另一种方式命名了这个虐恋故事,当那人头出现的时候,露齐娅的目光中有一种惊讶,而马克斯却面带微笑,这或者就在诠释在特殊的时期,爱欲就是带着这种血腥的味道,它无法摆脱,但是会在寓言里成为一个死亡象征。混合着暴力,混合着痛苦,混合着死亡,这是那个特殊时期开出的“恶之花”,而当时间走到了1957年,当历史被尘埃慢慢覆盖的时候,那一次的相遇,却依然无法摆脱这种血腥、扭曲的影子。

|

|

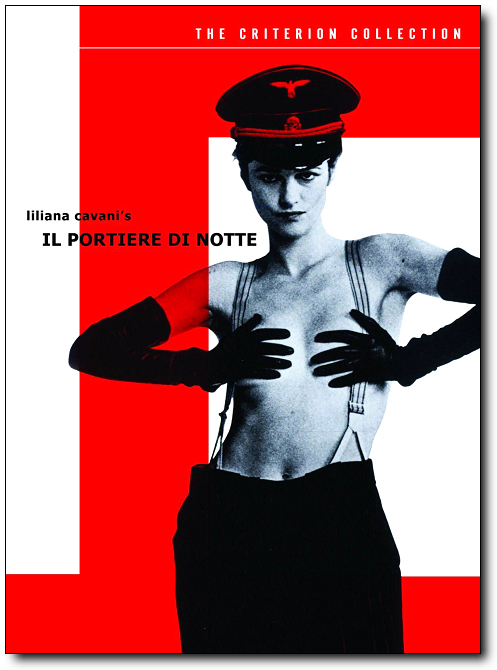

| 《午夜守门人》电影海报 |

马克斯在饭店的前台看到了和丈夫一起的露齐娅,露齐娅也看见了这个让她走进回忆的男人,他们的目光碰触在一起,太过复杂。匆匆一瞥,他们或者可以继续归位于现在的生活,但是时间并没有抹杀记忆,相反,它却被唤醒了。这种唤醒其实是两种生活的继续,一种是关于马克斯曾经作为纳粹医生的罪恶历史,战争结束,但是他们依然面临证人的指控,他们曾经犯下的罪孽需要付出代价,而露齐娅无疑是个“危险的证人”,她因为是共产党的女儿被关进集中营,而且她还是马克斯手下唯一幸存的病人,如果她出来指证,那么对于马克斯,对于那些纳粹余孽来说,一定会面临审判。无论是曾经的舞者伯特,还是赫尔教授、汉斯,在渐渐获悉露齐娅出现的时候,就告诉马克斯将这个女人交出来。

“战争还没有结束,我们必须保护好我们自己。”这是他们对马克斯的告诫,其实这就将马克斯带向了痛苦的记忆中,回归到他作为政治人物的历史中,他的手上一定沾满了鲜血,但是当他脱下军装的那一刻起,就希望回归到平静的生活中,“我想活在平静之中,我喜欢过去的岁月。”过去的岁月不是他作为纳粹的那段历史,而是发现露齐娅的那段回忆。这当然变得有些自私,甚至为自己的罪证寻找解脱的理由。由此,他孤绝地走入了一种无法回头的境地,当在屋顶上,这些纳粹余孽讨论如何对待“危险的证人”时,马克斯第一个举起纳粹手势,喊出了“希特勒”,大家都本能地举手、本能地效忠,仿佛历史的重演。而在这时,马克斯一个人离开了屋顶,留下没有放下那个手势的他们。

这其实是一种讽刺,在那个战争年代,有多少人就这样成为了战争的机器?马克斯自认为也是战争的牺牲品,所以当他第一个放下手势,就表示着自己脱离了这让他刻上烙印的历史。当这一切以这样的方式放下,他被另一种生活所唤醒,那就是和露齐娅在身体和灵魂深处的爱恋,那如莎乐美一样扭曲、血腥和变态的欲望。酒店前台的匆匆一瞥,在两人的心里都泛起了复杂的情感,一开始是躲避,马克斯和另一个人换了值班时间,他出去钓鱼,而露齐娅看见送报纸的守门人不是他,走到前台也未见他——直到电影第53分钟,回来的马克斯才打开了只留有露齐娅一个人的房间,他们才第一次在没有他人的房间里“相见”。

“你为什么来这里?是不是来告发我?”马克斯依然站在高处,对她大叫,就像曾经在监狱里,他在施虐中得到满足,但是在露齐娅的反抗甚至逃离未果之后,他们终于翻滚到地上,终于变为身体的拥抱,终于说“太久了!太久了!”他把她叫做“小乖女”,“小女孩”,“我的小女孩又来了,一如从前,我爱她。”而露齐娅也似乎找到了曾经的感觉,即使在没有了血污的床上,她也是顺从;即使在15号公寓里,他用铁链锁住她,她也没有反抗;即使有人劝她告发他,露齐娅仍然说:“你们是变态,马克斯变了许多。”所以在这种被唤醒的碍于面前,马克斯从饭店的“午夜看门人”变成了“小乖女”的保护者:他辞去了工作,他买来了食物,他堵上么房门,在只有两个人的世界里,在身体和身体的交融中,重新回到曾经的爱欲世界。

“我不想单独扔下她。”这是马克斯作为一个男人的保护欲,而露齐娅也从此离开了丈夫,就在这闭门不出的世界里重新变成莎乐美。他们拥抱,抚摸,做爱,一张床似乎就是整个世界,而当世界被封闭起来,他们面临的是另一种现实,没有食物的他们终于开始饥饿,而外面的世界里到处是眼睛,到处是危险:马克斯走到走廊上,手就被冷枪打伤了;求助邻居买点东西,却看见了监视他们的人;伯爵夫人打电话来告诉他的是:“你真是丧心病狂了。”

两个人的爱欲,只不过是那段历史中扭曲的虐恋的继续,正像马克斯说的:“我选择在夜间工作,是因为我怕阳光,阳光让我感到羞耻。”这或者就是一种良心谴责,是一种负罪感,所以躲避在黑暗中,躲避在饥饿中,躲避在封闭中,但是这没有阳光的日子,让他在露齐娅的爱欲面前找到自己之外,他知道也一定是无法逃离的结局。最后的军装,最后的白裙,让他成为最后的“午夜守门人”,那罪恶刻在身上,再也无法抹除,而唯有在生死相依中才看到了最后一点尊严,两个人倒下在晨曦中,爱欲的“恶之花”死于那两颗冰冷的子弹,死于个体无法改变的历史,死于得不到阳光照射的虐恋世界。

[本文百度已收录 总字数:4672]

顾后: 4.9折咖啡的存在方式