2018-05-02 《日本春歌考》:逆向政治的性仪式

偌大的红色背景里,没有杂色,它铺陈开来,不是为了湮没和统一,而是为了预留一个可以闯入的进口,当那一滴如血的暗红滴落,当那微小的猩红扩散,象征政治变革热情的红色被解构,但是那象征欲望的暗红之血,会在这个“让我们为和平而战”的反抗声中,成为有力的一种宣言?会成为压抑世界里的另一种呐喊?

铺陈的红色背景,在上世纪60年代的日本,成为一种政治文本,在东京的高校里,是“为阻止越南战争”的签名和捐款,是“反对建国纪念日”的街头游行,是反越战协会里唱起“即使原子弹也不能摧毁我们的友谊”的歌曲,“年轻的朋友们,伸出你的援手,不要为充满战争的蓝天和阳光困扰……”燃起篝火,挂起国旗,一切都变成了一个政治仪式。可是,在政治仪式里,青年就一定找到了生活的方向,就一定能担负起使命和责任,就一定能换来和平?

或者这样的疑问就在大竹老师的心里,当他和同学一起喝下那些酒,告诉他们的是:“我为这些年轻人感到可惜,不能敏感地感受,不关心政治,甚至不知道反抗。”那时底下有人叫到:“我们是一个衰败的民族。”经历了战争,尤其成为了战败国,他们需要从阵痛中走出来,这个国家的出路就是年轻人的未来,所以他们痛恨战争,他们渴望和平,他们声援反对越南战争,他们建立协会,他们街头游行,他们用实际行动来唤醒民众——这是一个大写的人,但是大写的人是不是也是空洞的人?

大竹在喝完了酒之后,却站了起来,他说起的不是政治,不是国家,不是民族,而是民歌,是春歌:“日本民歌里包含着一些性的字眼,这是被压迫个人的心声,我们的一切行动都和愤怒有关,爱是唯一反抗的行为。”坐着喝酒,他是老师,他是经历了政治运动的那个大写的人,但是站起来,他是一个男人,一个需要性的男人,一个活在个人世界里的男人——那首歌曲开始从他的嘴巴里唱出来:“一呀么一呀么,呦呦,和独生女睡觉时,要征得她父母的同意……”从一开始,春歌的声音里有男人,有女人,有睡觉,和独生子女睡觉,和两姐妹睡觉,和丑女睡觉,和陌生女子睡觉,和青梅竹马的女人睡觉,和卖菜的女子睡觉,和校长的女儿睡觉,以及和贵族的女儿睡觉……几乎包括了所有的女人,而男人面对女人,想和女人睡觉,却有着不同的禁忌,征得父母同意、用布盖着她的脸、不要发出声音、用南瓜当枕头,要穿和服……如此不一而足,即使有着众多的禁忌,在春歌的旋律里,在人性的唤醒中,春歌成为另一种对于现实的反抗。

|

| 导演: 大岛渚 |

|

大竹之死从表面上看来只是醉酒之后的偶然事件,但是这一种死却是矛盾人生最后找寻不到出路的毁灭,他有一个好了七年的女朋友谷川,有一个经常在一起的学生藤原,前一个是性与爱的结合,后一个是政治与爱的混合,但是他死亡的那个夜晚,他们都不再身边,一种孤零零的死,其实预示着个体的无力。在大竹的葬礼上,学生之一的中村见到了谷川,谷川告诉他的是,七年了本应该结婚,但是我们“彼此相爱却不说话”,“在隐蔽的地方相互抚摸”,甚至她用一个矿工的女儿来隐喻自己,“那个女人死了,在见到他之前就死了,他见到的只是灵魂,他娶了墓碑。”一种爱只有灵魂,一种性在隐蔽之处发生,墓碑就是死亡的象征,七年完全是一个大写的空洞的人所经历的空洞时间。

但是,他在一种墓碑式的性与爱之外呢?在高举着反抗的政治大旗里,他和谷川这个“469号”学生到底产生了怎样的爱和性?他们在一起,他们成为反越战协会的一员,他们就是政治生活中的朋友,对于谷川他必须将自己放在墓碑式的爱里,在藤原那里他却只有和没喝醉酒的时候那可以举起来的拳头,只是当酒喝下去,拳头只是一个象征,他没有反抗的力量,没有砸碎一切的勇气,只有在“一呀么一呀么”的春歌里为自己寻找最后的寄托。

|

|

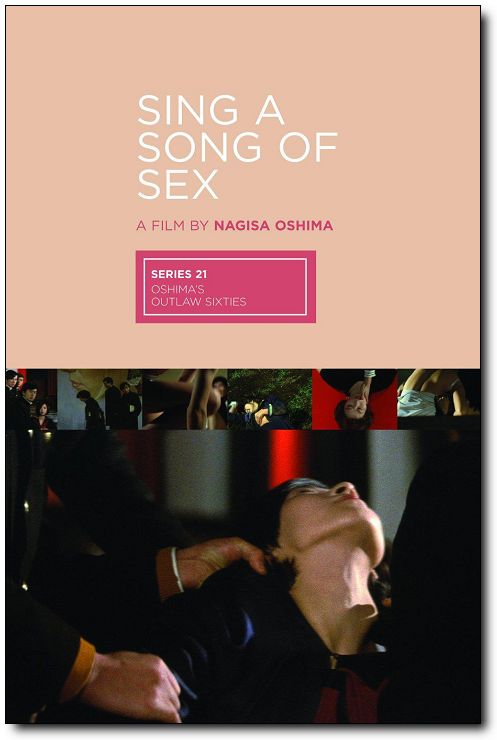

| 《日本春歌考》电影海报 |

只是当大竹之死,谁还能继续唱起那些春歌,继续让压抑的自己反抗,继续寻找欲望的仪式?中村、广井、上田和圆山,是四个来到东京的青年学生,他们从一开始就远离政治,从一开始就寻找着自我的欲望,从一开始就在追寻着神秘美丽的469号。他们在学校的角落里抽烟,不是一支一支地抽,而是两支三支一起放进嘴里;他们不在反越战中签名,而是看到469过来凑上去打听她的名字;不是和街上的游行队伍一起喊“反对建国纪念日”,而是用一种逆行的方式背离政治仪式——起初,他们走在游行队伍的前列,当他们喊“反复建国纪念日”的时候,他们却喊着:“支持469号!”“阿拉伯的劳伦斯!”而当他们看见469号和大竹一起经过的时候,他们离开了游行队伍,跟踪着他们,以逆行队伍的方式寻找一种刺激。

逆行,就是一个隐喻,在他们看来,政治太远,或者正如大竹所说:“不关心政治,甚至不知道反抗。”但是他们却延续了大竹在喝醉酒之后的“春歌情结”:那些女生们告诉大竹自己喜欢的是亨利·米勒的小说,四个男生说的是希望像“阿拉伯的劳伦斯”一样,“向浴室的妓女进攻”,成为新宿的劳伦斯;女人们为站起来喝酒的大竹敬酒、剥虾;然后大家唱起了“一呀么一呀么”的春歌。而在喝酒之后的旅店里,男生们渴望的是寻找理由去敲响女生的门,或者一起唱起那些动听、有着欲望悸动的春歌。

但是很显然,春歌对于他们来说,就像大竹这个性启蒙老师一样,只是具有一种形式意义的反抗,和举起的拳头一样是空洞的,甚至只是用形式来解构形式。男人跑出去站在女生房间门口,说一句话就再无下文,然后就是回到自己的方间,即使中村说了“我有性欲”,在女生没有听清的时候也便成了一种沉默,于是说“我写下来”,于是去寻找工具。“我有性欲”像是压抑之后对于人性的一种呼喊,可是软弱、空洞,甚至模糊,就像在政治中被阉割的欲望,失去了话语权,即使拿来了笔,那种所谓的“性欲”也变成了一个词语,在空洞的走廊上,在黑暗的夜晚成为虚无——而在中村去寻找笔的过程中,他发现醉了的大竹,发现房间里已经有了煤气味,但是他还是偷偷地回来了,一个连拯救生命都没有勇气的人,如何反抗压抑?

勇气没有了,最后就只剩下了愧疚。当大竹死亡之后,警察在调查的时候,中村只说自己回去过,但是否认自己闻到了煤气,否认自己的害怕,但是在女生面前,他又和其他男人说是“我们杀了他”,真实的谎言让女生不能相信,但是中村似乎可以新安一点,而在谷川面前,他终于说出了“是我杀了他”。但是杀人和被杀还有区别吗?或者大竹的煤气中毒而死和在压抑中娶了墓碑有什么差异?所以谷川听了中村说杀了大竹时,反而也说:“是我杀了他。”两个杀人者最后在春歌声中,在欲望的释放里,完成了“我做爱在尸体旁”的性仪式——并不是中村和谷川彼此相爱,而是在共同制造的死亡面前,他们用仪式为性欲找到了合理的理由。“如果我感到痛苦,那他还活着。”谷川这样说,而现在,性仪式上的也许只有肉体,所以没有痛苦,没有愧疚,没有道德的压抑。

但是对于中村以及那些男生来说,还有一种性仪式,那就是对于神秘的469的。他们跟踪,他们追寻,他们寻找数字后面的真实个体,当他们知道她叫藤原,知道她是反越战协会的一员,知道她和大竹的暧昧,其实这种性仪式本身就成为政治仪式逆行的一个象征,但是在藤原身上,却注定会变成两种仪式的冲突符号。中村对藤原的性仪式有两种方式,一种是想象中完成的,一种则是充满实践意义的解构。想象中的性仪式其实从旅店里大竹死亡之后开始的,当那首春歌萦绕在他们耳边的时候,他们把早春、智子、今田代替了歌曲中的那些女人,在想象中他们扑上去把女生按倒在地,然后唱着歌剥光了他们的衣服。而后来,他们把欲望想象发泄到了藤原身上:在一间阶梯教室里,在主考官离开的时候,他们便开始讲藤原拖上了讲台,然后一个一个轮流上去,最后的中村甚至将她直接放在桌子上。

想象中的性仪式,完成了他们对于春歌的某种实践,而其实尽管想象,性仪式却以另一种力量解构了政治仪式:他们把国旗铺在桌子上,当肉体覆盖它的时候,就是一种取代,那时,藤原挣扎的脚,中村的微笑,以及教室里旁观的同学,都代表着一种紧张的关系,这种紧张让性仪式充满了力量,也使得解构具有了颠覆性的意义。但是在想象之外,那个真正实践的性仪式则变成了一种空洞,一种形式。他们是在反越战协会的草地上相遇的,藤原代表着政治反抗的力量,“1949年我出生了,1960年我再一次出生,这是女人和鲜血的时代;1967年,我们仍由神主管,但是,1967年,这是日本的春天。”他们高举旗帜,他们高唱“让我们为和平而战”,他们用年轻的力量呼唤日本的春天。但是在他们的政治歌曲之外,则是中村的“一呀么一呀么”的春歌,则是今田“一起做爱到公鸡啼叫”的诱惑——两种声音,两种歌曲交杂在一起,他们是在对抗,是在较劲,而其实这种交杂更是一种混乱:人生到底向何处去?

所以当中村说:“我们在想象中强奸了你。”藤原却主动出击:我们去那个想象的教室。将想象变成实践,是真正的仪式,但是这种仪式会有一种颠覆的力量?阶梯教室没有同学,没有主考官,当坐在469号位置上的藤原被他们拉起,被他们脱掉衣服,在“一呀么一呀么”的春歌中,一切都是软弱的,都是空洞的,最后把藤原放在讲台桌子上的中村,扼住了藤原的喉咙,藤原竟然问了一句:“这是真的吗?”她需要确认,需要真实,连自己在性仪式上成为献祭的牺牲品,都需要在被侵占中复活自己,这是何等的讽刺!而一旁的谷川竟然说起了天皇,说起了神庙,说起了日本民族,说起了征服和统治,“我们的祖先是韩国人”——当战争和殖民只是一种认祖归宗,何来伤害何来仇恨何来痛苦?但是这无非是一种反战的安慰,一种政治仪式的荒谬消解,而当男人们强奸甚至轮奸一个女人,也变成了合理的征服,这种自欺欺人正是所有仪式最空洞的理由。

反对战争,反对军扩,反对建国纪念日,战后的日本在寻找一种摆脱历史阴影的方法,他们借助政治仪式完成了反抗,但是大竹之死的标签意义就在于政治的欺骗性,或者在人性意义上抹杀了生命,而春歌打开的欲望世界,是另一种摆脱压抑的努力,但是无论是想象还是实践,在迷失的自我世界里,它一样是荒谬的,一样无法成为颠覆的武器,所以政治仪式的宏大,性仪式的微观,对于个体来说,都是冷漠的,甚至是空洞的,就像“我有性欲”一样,一句话,一个词,卡在午夜的走廊上,最终成为无法言说的沉默。

[本文百度已收录 总字数:5525]