2018-12-07《一百年很长吗》:肉体如何诗意地栖居

【序曲】当一个锤子坏了的时候,存在的可疑本性就出现了。

“我必须深入事物的内部”其实是自由行动所遇见的场景,但是一瞥之后呢?是另一个必须:必须离开,必须回家。必须之后的“必须”,是一种转向,当雪子猛烈地砸下来,离场就是新的选择。但是,雪子之后的雪是无法绕开了,在那个午后之后,夜晚就来了,而我撑着伞在路上行走的时候,分明感到漫天的雪即将光临这个城市。

阴暗,潮湿,和雨天的行走不一样,在雪即将到来之前,分明还有一种东西叫彻骨的冷,伞无法遮挡风和雨,它们穿透进来,然后钻入皮肤,在直接和肉体的接触中,冬天已经真的到了现场。所以,肉体的感觉是真切的,无论是遮挡还是遮掩,都只是最脆弱的抵抗,而最终是走向季节必然的转向——在从一条路走向另一条路,从一个街口拐进另一个街口,在肉体如开放的呈现中,脑袋里就是闪现着“转向”这个词。

一次引用,来自出门之前读的一本书,《存在主义咖啡馆》,1933年,萨特、波伏娃和西蒙·阿隆,三个年轻哲学家坐在蒙帕纳斯大道上的“煤气灯”酒吧里,一边谈天说地,一边喝着店里的招牌特饮杏子鸡尾酒,听说的现象学,对自由的探求,让他们开始了转向,“他们开创了一反抗和不满的情绪,创造了存在的一种新定义,那就是选择、行动和自我肯定。”浓郁的咖啡和醇正的杏子鸡尾酒并不没有让他们陷在资产阶级情调中,他们在之后的很长时期内却提出了关于人生的革命性命题:我们是谁?和我们该怎么做?

存在先于本质,那个本质在哪?是不是一定有自我选择的自由?1933年并没有给出答案,而在人生和哲学的转向中,另一个叫海德格尔的人却陷在了一种怀疑论中,“当一个锤子坏了的时候,存在的可疑本性就出现了……”那个锤子为什么会坏,1935年他在痛苦中写道:“世界在沉沦,诸神在逃离,地球在毁灭,人类被化约为大众,对一切的创新和自由的东西感到憎恨和猜疑。”并不仅仅是关于人类的命运,当和纳粹纠葛在一起,海德格尔陷入的是另一种痛苦,那片大雪茫茫的森林,那间托特瑙山小木屋,是如何一种冷,让他再也无法找寻到属于自由的“林间空地”?

转向,无非是转向自身,转向个体,甚至转向无法改变的肉体命运——冷不是1935年的冷,是2018年的冷,初雪正在路上,我正在路上。

【语录】这个影名真难听,一百年很长吗?老毛说:只争朝夕。——afan

正在路上,是为了看一场电影,萧寒的《一百年很长吗》。不认识萧寒,也没有看过他之前的两部纪录片:《喜马拉雅天梯》和《我在故宫修文物》,而在这个大雪将临的夜晚看他最新的院线纪录片,是为了让自己学会用另一种方式接近电影,当电脑、下载、办公室成为观影的方式和场所,也缺少了敬畏的态度,缺少了仪式感,而在影院里看一部小众的纪录片,对于我来说,也是一次观影的转向。

afan在群里如此质疑电影的片名,其实也有一种同问的感觉,片名平稳、通俗、直接,而且没有如afan所说的那个问号,那么,萧寒在用这样的片名呈现客观纪录的时候,是不是可以有两种解读:一百年不很长,人生转瞬即逝,所以在不长的人生中应该学会正确对待生命;一百年很长,它已经是生命的极限了,但是和一百年的人生相比,还有比这更长久的东西,比如精神,比如思想,比如文化。不用问号,其实是暗藏了肯定的答案,萧寒也许用这样一个问句寻找正面的回答,但是在观影之前,任何对题目的解读都可能是误读。

群里发上来,还有一段关于萧寒专访的视频,《收了你这妖孽》的题目完全颠覆了电影片名的通俗性和无趣性,一种张力,甚至一种暴力慢慢传递出来,同样为了避免先入为主,也为了减少误读,我没有点开,就像我对萧寒,对他以往作品一样,保持必要的陌生,零度阅读,零度观影,一部电影,一部说话的电影,一部在场的电影,才是唯一的文本,才可以打开唯一的进口。

|

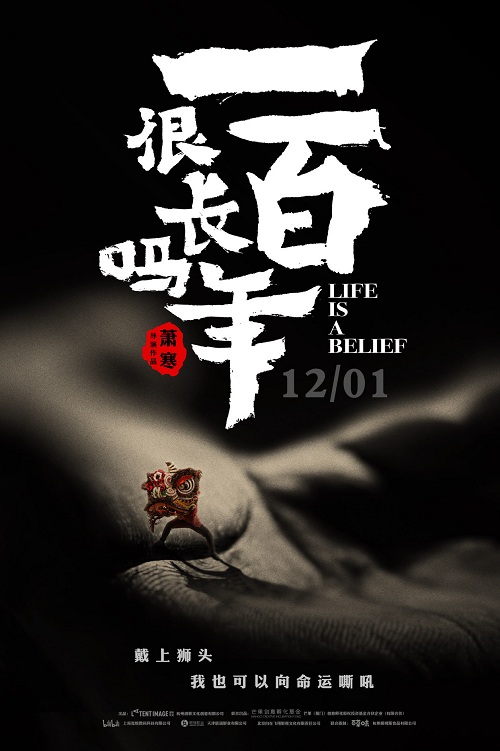

《一百年很长吗》电影海报 |

【现场】沉重而心痛的故事,后排没有听到哭泣声

“没有钱,也没有房,只有一个有要求的丈母娘。”黄忠坚面对女友张雪菲时,带着苦涩的微笑这样说。来到佛山十年,一个小小的建筑包工头,依然是穷酸的,当想要和当初“追自己”的女友结婚,他遇到的问题是纯物质的:钱财、房子、车子,在这些窘迫的现实面前,一把自弹自唱的吉他有什么用?整天追剧《人民的名义》抱着把贪官都抓起来的公民诉求有什么用?甚至,学习蔡李佛拳,痴迷于舞狮,想要开一家武馆的理想有什么用?张雪菲的父母不同意这门亲事,无非是长相不好,物质条件不好,但是,即使在拥挤的出租房里,即使在两个人斗嘴的生活里,他们依然相信爱情,相信未来,相信自己可以主宰命运。

在无力的现实面前,我们总是期望能看到后来,但是,后来根本不是希望的代名词,它可能意味着新的厄运:怀孕的张雪菲到医院做产检,被发现肚子里的孩子患上了法洛四联症,也就是先天性心脏病,尽管医生说,是轻微的,但是对于他们来说,未知的未来已经变成已知的了:张雪菲看着肚子里的生命一天天大起来,黄忠坚曾经那么深情地抚摸肚子感受生命的搏动,孩子早就融入了他们的生命。所以他们不会放弃,而沿着这个决定走下去,是更沉重的打击,孩子一降生就被推向了心脏手术室,医生告诉他们,孩子患的是“复杂”的法洛四联症,现在可能会出现呼吸困难,如果不手术将可能危及生命。

新生命来到他们身边,意味着欣喜,意味着幸福的开始,可是却是另一种转向,而面对孩子危在旦夕的生命,黄忠坚面临更大的问题是:钱从哪里来?工程的尾款迟迟无法拿到,他甚至走向了某种绝望——在张雪菲面前,他还是那样带着笑容,可是独自一人的时候,他只能用练拳和舞狮,发泄内心的痛苦。但是,转向其实早就开始了,那就是在厄运降临的时候,每一个人需要的都是一种责任,曾经得知肚子里的孩子患有先天性心脏病,黄忠坚问张雪菲的是:“不行就不要了吧,他生下来也没有一个健康的身体,我们也跟着操一辈子心。”这或许是内心的一种挣扎,但是在他们的沉默中,已经做出了最后的决定,而当孩子出生后,黄忠坚依然问张雪菲:“你后悔吗?”张雪菲说:“现在说这些有意义吗?”黄忠坚还是微笑着说:“我觉得挺好的,他们都说长得像我,很帅。”而张雪菲在一旁回答:“我心疼。看着就心疼。”

这是一个故事,而另一个故事是关于新疆哈萨克族牧民阿合特的。阿合特的大儿子欠债,跑到城里混日子,把孙子丢给老两口抚养,这时亲戚前来求助,说阿合特的外甥得了尿毒症,最有效的办法是换肾,最要紧的是,孩子是熊猫血型。在苦苦挣扎之后,阿合特的小儿子决定捐肾,“像个男人一样”,这给病人带去了希望,但是却让阿合特的一家陷入了矛盾,儿媳妇因为抱怨家里人没有跟自己商量,而毅然提出了离婚,最后带着两个孩子回娘家——儿媳妇不是因为家人没和他商量,而是担心丈夫捐了肾会影响到身体影响到日后的生活,而这个担心也是阿合特妻子最揪心的,当小儿子终于踏上了去配型的冰雪之路,目送他们远去之后,母亲独自一人走回家,坐在房间的角落里,而她背后的墙壁上挂着一家的合影,泛黄,却充满着家的温暖。妻子母亲的担心,是对于未来的不确定,但是出于人之常情的担心背后,也是对于希望的守望,就像阿合特站在雪地里说的:“希望能有一个好结果。”

阿合特的故事穿插在黄忠坚的故事里,或者说,它们相互穿插,南与北、东与西构筑的这两个和生命有关的故事,是沉重的,是哀伤的,是痛苦的,但是,在106分钟的纪录片时间里,我没有听到如《狗十三》那样从后座传来的哭泣声,相反,却是不间断的笑声——一部是在导演和演绎中讲述故事的剧情片,一部是展示真实命运的纪录片,为什么真实的多舛命运反而不能催生泪水?为什么沉重的现实反而让人发笑?

【疑问】偏离了主题的一百年 只是用力活着?

一种背离,其实又回到了电影片名这个话题。在106分钟的纪录片里,没有出现“一百年很长吗”这样的点题线索,到最后拉出字幕的时候,一个从事文物保护的老手艺人说:“它们都几百年了,我的一百年算什么。”几百年的文物,一百年的生命,在这种对比中,关于片名,其实就是关于生命,但是在老艺人的口中,一百年的个体生命无足挂齿,相反,文物的几百年生命才是可贵的。所以片尾的这个线索,完全可以解读萧寒这部电影片名的立意:相对于个体生命极限的一百年来说,真正永恒的是艺术,是对于传统手艺的传承精神。

但是,片名的命名和片尾的解读,和内中的剧情,无疑构成了一种矛盾:一百年不长,因为个体生命是有限的,所以要把个体生命的意义融入到艺术世界里,在传统技艺的传承中延续它的生命,但是在黄忠坚和阿合特两个家庭遭遇的故事来看,凸显的却是个体生命的意义,无论是身患法洛四联症的初生婴儿,还是患了尿毒症的侄儿,这都是生命遭遇的重大变故,但是一家人没有放弃,在他们苦苦挣扎中等待希望的到来——无论是黄忠坚说:“哪怕只是生活的龙套,只要戴上狮头,我也可以向命运嘶吼。”还是阿合特说:“是人总会悲伤,唱支歌吧。”都在表现对于命运的抗争,也契合着萧寒在海报上的那句话:“献给你我,世界上每一个用力活着的小人物。”

其实,纪录片的立意已经很明显了,但是正因为那一个片名,那一段片尾,才可以看出萧寒在拍摄中的“转向”:当初他的确是想拍一部关于小人物的纪录片,但是确定的主题是那些坚守传统技艺的匠人生活,也就是艺术精神的永恒性问题,着眼于小人物,这也许是他对于《我在故宫修文物》路线的一种改变,而在纪录片的内在逻辑上,也可以看出这条线索,无论是黄忠坚还是阿合特,都在坚守着属于自己的传统技艺:佛山的李佛拳和醒狮舞,哈萨克的马鞍。这些技艺需要人传承,也只有人传承才能超越个体一百年的生命极限。但是,随着纪录片的推进,这条主题线索却慢慢弱化了,因为法洛四联症孩子的降生,因为换肾的生理和伦理选择,对于个体来说,更提出了严峻的考验,当两家人最后做出决定,其实是为了彰显生命的价值,或者说,“一百年很长吗”已经变成了对于个体生命意义的探究:当人短促的人生,如何活着才是有意义的?那是责任,那是坚持,那是信念,也正是这种转向,使得关于艺术精神的永恒性主题变成了人生信念的可贵新。

这种偏离也许是不自觉的,萧寒在“海绵演讲”中透露,为了拍摄这个纪录片,他通过半年时间做调研,连续拍摄13个月,素材时长达到600多个小时,剪辑跨度8个月。付出如此多的心血,也是另一种对于生命意义的阐述,但是如果片名转向,片尾删除,再增加另外一个相同命运但不同遭遇的个体,纪录片或许更切题,更丰满,更感人。但是,不自觉的主题转向,也是纪录片拍摄可能遇到的一个难题,纪录片记录的是真实生活,它是去表演化的存在,但是,当拍摄时另一种内容更打动人的时候,到底该如何取舍?或者换一个角度来推论,当初萧寒选择拍摄黄忠坚佛山生活的时候,不可能会预设他和张雪菲会生下一个先天性心脏病的婴儿,但是,当孩子的遭遇被萧寒纳入主题的时候,纪录片的原旨就已经发生了改变,而这种改变最后让电影主题变得模糊。

【新闻】妈妈为9月婴儿割肝续命 爸爸:我决定放弃孩子和你

106分钟的电影之后,是观影交流,说到了对于命运的抗争,说到了现实的无奈,说到了乐观面对生活,“他们经历的结婚、病痛、债务、告别、抉择,都是每个人可能会遇见的具体问题。”这也是对于萧寒这部和片名无关的电影的真正解读,“人生的路再苦都是风景。”大约最重要的是看风景的人是谁——是感叹个体生命太短的你我,还是用一种精神将时间拉长的他们?其实萧寒是乐观的,或者传递着一种乐观情绪:在电影的最后,黄忠坚的孩子顺利完成了手术,他们补办了一场婚礼,在现场,黄忠坚还进行了舞狮表演;而阿合特也终于找到了自己的大儿子,“你要一直这样活下去吗?走!跟我回家!”在城市的夜色中,老人带着曾经迷失的儿子走向了回家的路。

或许传递的是一种温暖,在多舛的命运面前,总会有感动人的东西,总会有活下去的力量,“这条路无论多么艰难,我们一定会走下去。”精神需要在转向中找到自己的林间空地,而肉体,一百年都可能活不到的肉体,被疾病折磨的肉体,也需要一种选择,或许不是诗意的,但一定是爱的选择,“我们腾出我们的空间,而森林则再次将其收回。唯一的安慰是,我们曾透过树叶看见了光,我们竟然曾拥有过这种美好:有一点儿总比什么都没有强。”所以,真正的存在之意义,和一百年无关。

电影是电影,现实是现实,在风雪之路折回之后,打开手机,看到一条新闻:《妈妈为9月婴儿割肝续命 爸爸:我决定放弃孩子和你》——另一部纪录片正在上映,每个人都是纪录片中的人——有的人真实地活着,努力地活着,有的人痛苦地活着,低头逃避地活着。

[本文百度已收录 总字数:5055]

思前:我必须深入事物的内部