2008-12-02 零度隐私

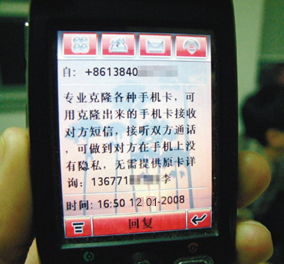

昨日收到一则短信:专业克隆各类手机卡,可接受对方短信,接听双方通话,可做到对方手机上没有隐私,无需提供原卡。后面是联系电话。请原谅我的孤陋寡闻,确实没听说过可以克隆手机卡,而且还可以接听(应该是窃听)对话通话,这难道是科技的又一个重大突破? 我没有拨打电话,上网搜索,还真有相关的一些信息和新闻,据称,克隆一张手机卡需要2000元,客户只要提供想要监听对象的手机号码,他们就能在一两天内克隆完毕。装上克隆好的手机卡,对方所有通话和短信,客户都能同时监听和接收,且不会产生任何费用,还能和机主的手机号码同时使用,不会被发觉。客户还可以用克隆来的手机卡拨打电话,产生的通话费用均由机主来承担。据说,“目前这项业务很有市场”--有的人是因为感情问题需要取证,有的人是想在激烈的商业竞争中取胜。

我没有拨打电话,上网搜索,还真有相关的一些信息和新闻,据称,克隆一张手机卡需要2000元,客户只要提供想要监听对象的手机号码,他们就能在一两天内克隆完毕。装上克隆好的手机卡,对方所有通话和短信,客户都能同时监听和接收,且不会产生任何费用,还能和机主的手机号码同时使用,不会被发觉。客户还可以用克隆来的手机卡拨打电话,产生的通话费用均由机主来承担。据说,“目前这项业务很有市场”--有的人是因为感情问题需要取证,有的人是想在激烈的商业竞争中取胜。

但是这篇报道中法律人士的说法是:卖方极有可能是在诈骗。一般而言,每个用户的手机卡都有多重保护程序,想破解手机卡并非易事。卖方很有可能是先“引鱼上钩”,再让对方将钱汇入指定账号,骗取钱财。对于买家而言,窃取他人的隐私,本身也是违法的。

当然是违法的,关键是是不是真有这项技术?其实,2006年在广州就出现过克隆手机卡,这种被称为“手机魔卡”的设备包括一个读卡器、一张空白卡和一张含有破解程序的光盘,能够把十几张手机卡“克隆”到空白卡里。而且还空开摆卖,据说2005年以前老的卡破解基本不成问题。

这其实是一件很恐怖的事,抛开技术层面,我们生活在这样的社会中,到底还有什么是属于我们个人的隐私,隐私是不是在高科技、广传播的影响下逐渐蜕变为0?监控监视、人肉搜索,技术的非技术的花样繁多,从150位明星隐私曝光到南昌大学50位美女隐私曝光、从年初的艳照门到公共场所监视,这种零度隐私已经从明星绯闻八卦蔓延到普通市民,在这个时代,似乎我们只能裸体而行,肮脏的或者健康的生活似乎都将暴露在光天化日之下。

按照法律解释,隐私概念的外延,包括三个方面的内容。一是关于个人及家庭的单项资料,如身高、体重、血型、女性三围、身体缺陷、健康状况、财产收入状况、心理性格特征等。二是私人活动和关系,如婚姻爱情生活、夫妻两性关系、求学工作经历和活动、家庭和社会关系、爱好与信仰活动、未成年时期的犯罪及不光彩历史等。三是私人空间和领域,如住宅隐秘、通讯秘密、生活安宁、感情空间秘密。合法性、个私性、秘密性、特定性是被法律保护的隐私的四个要件,其实,在中国,隐私权的界定还存在争议,而与法律实施滞后相对应的是,各种技术手段对隐私的挖掘却日新月异,越来越大胆妄为,肆无忌惮。

人为什么喜欢窥探别人的隐私?按照弗洛伊德的观点,人们对别人隐私的窥探欲,来自于童年,来自对自己身世和来历的好奇心。如果一个人在童年时期破解了父母的全部情感隐私,从理论上讲,这个孩子长大之后,将不会过分热衷于别人的隐私。只有那些儿童期窥探欲没有得到足够满足的人,到成年期后才会疯狂地窥探别人的隐私。有极少数人,通过窥探别人隐私的过程,来满足一种扭曲、变态的原始欲求,形成了一种变态人格。有人在窥视别人隐私时,会下意识地把自己压抑的欲望、憎恨或期待投射到别人身上,尤其是那些性隐私被曝光的人身上,借着别人的身体,依靠自己的想象,在意念上发泄自己的性欲和攻击欲,在心理上得到报复性或胜利的满足。

心理学者苏晓波曾说:“只要人格还没有成熟,人们就还会热衷于窥探别人的隐私;只要还有欲望被深深压抑的人,就会有人挖空心思地揭露别人隐私,借着别人的隐私,宣泄自身的欲望;只要人性还存在着缺陷,窥探隐私的喜好,就永远不会结束。”

科技的进步缩短了人与人之间的距离,但是也压缩了人跟人之间的生活空间以及喘息空间。在这个科技高度发达、人格还没有成熟的时代,资讯隔离似乎越来越成为一个难题。

[本文百度已收录 总字数:1962]

思前: 这是70万的中国

顾后: 每个夜晚都很透明(诗歌)