2020-04-29《重聚》:残缺照片里的可能故事

一张泛黄的照片,一半在女同学手上,一半在男同学手上,当他们的目光交汇,照片也终于被合在一起——这是30年前小学毕业时的合影,当照片上那些稚气未脱的孩子成长为奔波在各自生活中的成年人,30年后的重聚充满了满满的温馨气息。

而这次重聚的重要意义,是他们重新找到了没有联系的班主任,这个白发苍苍的老人面带笑容,手捧鲜花,在听到同学们各自报出自己的名字,她的思绪仿佛也回到了30年前的那段青葱岁月。班主任老师是重聚的核心人物,正是身为公交车司机的女同学在一次开车途中不经意发现了正在公园打太极的老师,她才进入到回忆之中,但是她没有在那一刻以个人的身份和老师相聚,而是倡议组织了更多的同学,以集体的方式看望30年前的老师。30年,生活带来了太多的变化,照片上的孩子都已经长大,他们在不同的岗位上,他们从事不同的工作,他们中有电影演员、戏剧表演者,有建筑工人画展策展人,有武术教练摄影师,也有三轮车主——他们代表着社会群像,而当他们通过信件、手机短信、电话联络而走在一起,重聚在老师家里的时候,重聚似乎具有了更多的社会性意义。

泛黄的照片、温馨的回忆、时间里的改变,这些都是属于托纳多雷在电影中常用的元素,当这些元素移植在中国场景中的时候,更具有了中国人所说的团圆意味,而且这种团圆更是承上启下式的继承:花白的老师是年老的一代,已经中年的学生是中间的一代,当他们重聚在一起,以合影的方式重新回到了30年前,重新在定格中找到了当年的感觉——泛黄的照片是过去的写照,重聚的合影是现在的场景,两张照片折射的就是情感的同一性,而指挥着“茄子”,按下快门的则是更为年轻的孩子,他们仿佛是30年前那些孩子的翻版,当他见证这次重聚,当他摄下这瞬间,无疑是让自己也成为他们中的一员,老人、中年人和孩子,三代组成了时间的完整结构:从过去到现在,从现在到未来,30年是一瞬,30年也是永远。

| 导演: 朱塞佩·托纳多雷 |

对于这一次的重聚,托纳多雷用“感动、欢快、发展”来概括,而这也正是北京奥运会所要表现的主题。在北京奥运会开幕之前,五位世界著名导演来到北京,参加“国际导演拍北京”活动,以他们的独特视角为北京拍摄了五部奥运城市宣传片,这其中包括英国导演达瑞恩·古德里奇拍摄的《信念的力量》,伊朗导演马基德·马吉迪的作品《飞扬的五环》,香港导演刘伟强拍摄的纪录片《品味北京》,法国导演特利斯·勒孔特的作品《北京印象》,托纳多雷的《重聚》是展现“真情”的一部片子,他在专访时也说:“这群人是四十多岁的成年人,他们重新寻找到了曾经的老人,也重新认识了人生。这些人,提供了一种可能性,它让我们看到中国人生活的某些时刻,这个我们品尝习惯看到的更为现代的中国有所不同。”重聚在老师身边,也重新认识了自己的人生,相互寻找也展现了不同的生活和文化,这就是托纳多雷眼中的北京,这就是托纳多雷视野里的中国人和中国文化。

的确,在只有6分钟的片子里,托纳多雷运用了多种中国文化元素,太极拳、颐和园、宫廷剧、三轮车、巫术、长城,这些元素散发着浓浓的中国味,和“重聚”的大团圆主题十分契合。但是作为奥运宣传片,《重聚》无疑是带着官方的要求,也展现着官方的视角,这在某种程度上一定限制了托纳多雷的发挥,甚至这只是一种“御用”的宣传片,它无法提供更多的视角,它在叙事的可能性意义上还比不上其他西方导演对于中国的影像化发现:1956年李查尼的《中国长城》、1972年安东尼奥尼的《中国》、1981年蒙塔多的《马可波罗》、1986年贝尔托鲁奇的《末代皇帝》,其实都试图突破中国视角,从文化的冲突和交融意义上发现另一个中国。

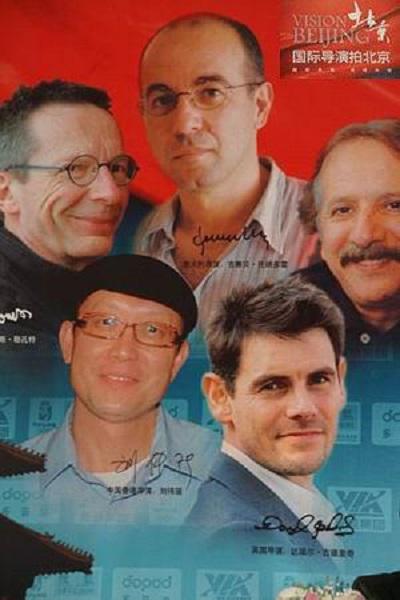

“国际导演拍北京”活动海报

但似乎托纳多雷在这部宣传片中设置了一些隐秘的线索:在这个从照片衍生出来的故事里,其实有着在“重聚”之外的更多想象,当一半的照片从男同学和女同学手上结合成完整的照片,那30年中到底发生了什么——一张照片为什么会分成两半?撕碎的照片背后总有另一个故事,女同学和男同学交汇的眼神仿佛也隐藏着某个故事的雏形:他们或者毕业时有过争吵而撕碎了照片?他们或者毕业之后有过重聚而产生不和?为这个这个线索提供支持的一个细节是:这个名叫刘旭的三轮车夫收到了重聚的邀请信,看完之后他竟然不是和其他同学一样将其收起来,而是揉成一团将它扔了,这一举动似乎正反映着撕碎的照片背后的故事,而在重聚的现场,刘旭也是最后一个赶来的,也许是经过思想斗争,他最后还是放下了曾经撕碎照片时的恩怨纠葛,回归到这个大家庭。

托纳多雷没有将残缺的照片背后的故事展现出来,似乎也有着某种不自主的无奈,“他们知道会相信未来”,于是大家30年后在感动中重现当年的场景,于是在欢快的气氛中再次合影,于是在展望中看见了未来的北京和中国。

[本文百度已收录 总字数:2106]