2021-09-03《伊凡雷帝·第一部》:以人民的名义

这是个体和群体的对比,这是大和小的反差,这是上和下的呼应:在积雪未化的土地上,在蜿蜒而行的小道上,人群走向亚历山大德夫村,当他们越来越小变成远处的存在,在镜头前是伊凡巨大的头,他探出城堡,探出炮眼,胡须在风中飘动,犀利的目光望着远方,站在高处的他发出了出征的宣言:“我要回莫斯科,为俄国伟大的前途奋斗!”

这是爱森斯坦镜头下的一个经典构图,远景和特写,对应于人民和君王:这些是来自莫斯科的“人民”,当他们以虔诚的方式祈求在此处的伊凡回到莫斯科,伊凡开始重新树立大旗,对于他来说,莫斯科在远方,却不在远方,它将成为他再次崛起的起点,而伊凡的这个决定便是“以人民的名义”践行自己的诺言:“我要在百姓的祈求中,在人民的召唤下,才会得到无限的权力,那时候我将实行新的加冕礼。”伊凡为什么要回到莫斯科?回去的问题涉及到的是:当初为什么会离开?当他说出“为俄国伟大的前途奋斗”这句话的时候,他已经看到了一个伟大的俄国将要出现,一段伟大的历史将要发生,一个伟大的沙皇将要诞生。

从离开莫斯科到回到莫斯科,从在贵族面前加冕为沙皇到以人民的名义再次加冕,伊凡走过了一条不平的路,而这正是一个沙皇的成长之路。“以圣父圣子圣灵之名”,在皇宫里,一场加冕礼正在举行,17岁的伊凡正式告别贵族生活,成为了俄罗斯的沙皇。当金币撒在的头上入雨落下,当群臣高呼“万岁”,当他戴上皇冠拿起权杖,16世纪的莫斯科的大公终于成为了第一代沙皇。那时候的伊凡四世已经站在了最高处,那时候的沙皇已经立下了伟大的誓言:“我们要统一,用武力统一罗斯,用武力夺取土地,两个罗马帝国倒下了,现在,第三罗马帝国——莫斯科站起来了,再不会有第四个罗马!”

这就是伊凡确定的伟业,夺取土地,统一罗斯,是他对自己事业的定位,而这一事业将缔造的辉煌是史无前例的,他把自己的国家放在了可以书写历史的高度上,从第一罗马到第二罗马,他将继承他们的伟业,但是这将是最后的高度,因为后面将不会出现第四罗马。所以从这个关于国家的定位来看,伊凡已经显露出了野心。但是仅仅是一次加冕礼,伊凡根本无法安然坐在最高处,他面前有着太多的困境。一方面,对手还在,尤其是喀山的鞑靼人,他们并没有把莫斯科公国放在眼里,更没有将伊凡将要缔造的帝国看成是第三罗马,喀山使臣来到莫斯科,就是要让莫斯科降服于自己。这对于伊凡帝业来说,是第一个强大的敌人,但是面对强敌,伊凡显得自信且自负:“这把刀要砍向任何与莫斯科为敌的人,要永久解决喀山!”于是在继承帝业之后,伊凡所做的第一件事就是“杀向喀山”。

一面是可汗率领的鞑靼军队,一面则是伊凡亲征的莫斯科军队,他们形成了对峙。在前线,伊凡豪情满志,他打造了最好的炮弹,他发起了一轮一轮的进攻,在自己军队伤亡惨重的情况下,他终于打败了喀山。这是伊凡的第一个胜利,而为了统一俄罗斯,他也是连年征战。统一之后,他则对自己的邻国进行了分类,一方面是重视港口的作用,要夺取海边的控制权,另一方面,他缔结同盟,尤其和英国建立贸易关系,让他们绕开德国进入波罗的海,而对于周边觊觎的对手,伊凡则极力打击他们。在伊凡的不懈努力下,他不但统一了俄罗斯,也征服了周围的邻国,扩大了自己的疆界,尤其是取得了波罗的海的出海口,成为横跨欧亚大陆的中央集权国家。

| 导演: 谢尔盖·爱森斯坦 |

但是在对外取得胜利的同时,伊凡最难对付的却是内部的势力,尤其是波维尔的集权对他构成了重要威胁。当他结束了与喀山的斗争之后,他听到有人告诉他:“比喀山更恐怖的是波维尔的仇恨。”炮轰喀山,是莫斯科摆脱了鞑靼人的统治,他也成为了真正的沙皇,“现在全世界毒药承认我是全俄罗斯的沙皇。”在班师回朝的路上,伊凡身患疾病,甚至一度传说将离开人世。如果一代沙皇病逝,意味着国家会陷入新的混乱,尤其是不肯罢休的波维尔家族,将会开始夺权。的确在他病重期间,一本经书覆盖在他的脸上他的妻子阿纳斯塔西娅告诉公爵,以后的统治者是伊凡的儿子德米特里而不是波维尔家族的弗拉迪米尔,伊凡召见公爵时也让他效忠于德米特里,“只有完整合理的国王才能救莫斯科。”那时候的德米特里还在襁褓之中,当然在他死后无法真正处理国家事务,但是伊凡按照正统论不让权力旁落,从某种意义上也是一种野心表达。

但是这个死后的预设最后还是回到了伊凡的手里,他没有死去,他奇迹地康复了,“圣力治愈了我。”这像是莫斯科乃至俄罗斯重新活过来的一个隐喻,而“复活”的伊凡重新开始了自己的帝王伟业。但是在内部,伊凡面对的困境让他最终成为了一个孤独的统治者:他派出了最好的朋友科布斯基去攻打波罗的海,但是科布斯基最后战败,或者也是一种投降,伊凡非常生气,而好友的背叛让他失去了友谊——早在他和阿纳斯塔西娅结婚的时候,他的朋友就说出了这句话:“婚姻是友谊的尽头。”但是朋友的离去让他拥有了幸福的婚姻?阿纳斯塔西娅的确是伊凡身边最好的女人,甚至是他这一生唯一一个可以说出心里话的人,在阿纳斯塔西娅一个人在房间的时候,伊凡走到她身边,就对她说:“我不相信任何人,你是我唯一依靠的人。”当阿纳斯塔西娅成为伊凡可以依靠的人,并不仅仅在婚姻生活中,甚至在作为沙皇的整个人生中。但是这个唯一的女人却死在了伊凡皇嫂的毒药之下,那个巨大的黑影投射在阿娜塔西亚房间的墙上,预示着宫廷内部的巨大暴风雨即将来临。

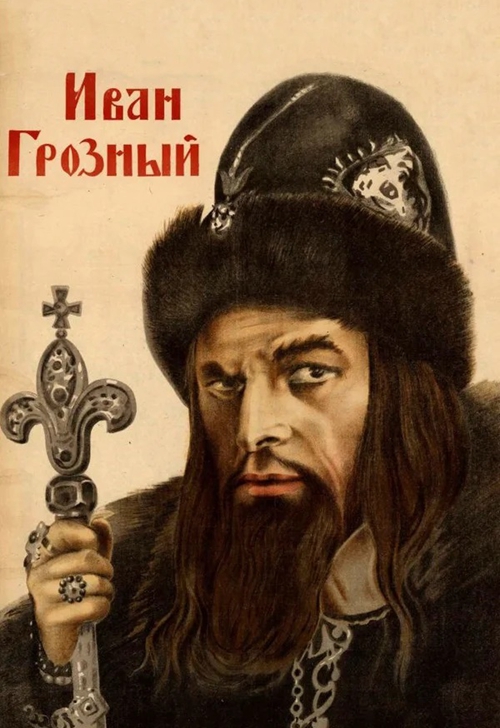

《伊凡雷帝1》电影海报

朋友背叛,妻子被害,对于伊凡来说,他孤立在空荡荡的皇宫里,这个自诩为“莫斯科的凯撒”的统治者越来越走向独裁,而其实这一切也都是因为他自己的定位使然:在加冕时成为沙皇,他把自己叫做罗斯的唯一统治者;在驱赶喀山使节的时候,他立誓要赶走所有和莫斯科作对的人;战胜了喀山,他认为自己成为了全世界都承认的沙皇,权力欲望再一次得到满足;他把自己的“复活”看成是被圣礼治愈的结果……对于伊凡来说,当强敌被打败,当国土被收服,当盟约被缔结,当波罗的海被掌控,他的确迈向了帝业的辉煌。但是他只剩下一个人,“我想得到宽恕,但是不幸,我寻找安慰,但是找不到。”为此,伊凡发出了一个孤独者的喟叹:“我做错了吗?上帝,为什么惩罚我?”

把自己深处的困境看成是上帝的惩罚,就像把自己的复活看成是一种圣礼一样,在“圣父圣子和生命”名义下加冕的伊凡感受着在高处的孤独,而正是在这一孤独中,他想到了“以人民的名义”——他决定临时退位,去往亚历山大德夫村,做出这样的决定就是为了让自己成为人民的国君,成为百姓的沙皇,他立下的誓言是:“只有当百姓来祈求我回去,只有当人民召唤我,我才能真正得到无限的权利,才能回去实行新的加冕礼。”为什么伊凡要听到人民的呼声?人民又是谁?伊凡和“人民”有过近距离的接触,那是在皇宫里,有人报告“人民起义了”,他们对着戈林斯基和扎克哈瑞大喊:杀死他们,而为了这个目标,他们要见沙皇。伊凡就是在那个时候和人民走在了一起,而实际上,伊凡的“人民观”无非是自己成就霸业的一部分,那是他身边的人对“人民”抱着警惕心,因为他们煽动了起义,烧毁了建筑,破坏了莫斯科,就像是“钟从塔尖上掉了下来”,但是伊凡坚持己见,认为这是鬼话,在他驳斥这些言论的时候接见了人民,而他这样做就是争取更多的人支持他,从而更好地掌握大权,掌握更大的权力。

从伊凡加冕为沙皇开始,这个自诩为“莫斯科凯撒”的帝王就开始建造自己的权力王国,的确,伊凡在反对贵族、推行改革、击败强敌、缔结同盟中,开创了俄罗斯的历史,他建立的新秩序也使得俄罗斯第一次站立起来。但是他铁腕的背后是暴力,他强权的背后是独裁,他统一的背后则是孤独。而这个16世纪站在俄国最高处的统治者当最后以一个巨大的象征性构图完成一种命名的时候,这个“以人民的名义”的沙皇故事是不是也是对现实的一种反讽?爱森斯坦拍摄《伊凡雷帝》,是因为要叙述一个“巨人”:他在16世纪曾经统一了我们的国家,他从封建割据的贵族功过中缔造了统一且强盛的国家,他预示着我们祖国在军事方面的荣耀。伊凡的时代对于爱森斯坦来说是“曾经的16世纪”,但又具有了“预示”意义,所以,爱森斯坦拍摄这个“莫斯科的凯撒”就是为了“表现伟大历史人物的性格发展过程”,就是为了叙述“一个无忧无虑的少年变成一个在斗争中疲惫不堪却又志坚如钢的专制君主”,性格的发展,帝国的成长,君王的转变,这都是一种在过程中走向“预示”的影像化设置,而这样的设置就是为了托古喻今——对于爱森斯坦来说,他需要这样一个永远让自己站在高处的统治者,还是需要一个不断反省自己最终却孤独致死的独裁者?

[本文百度已收录 总字数:3650]