2025-09-15《拂晓攻击》:从艺术“蜕变”为真实

面对同伴的出卖,面对纳粹的攻击,躲在教堂地下室的革命者只剩下约瑟夫和简,在只有一个出口也被封堵的情况下,他们其实早就变成了“瓮中之鳖”,他们面对的只有两条路:或者像卡雷尔一样选择变节,举起手投降走出地下室,或者做最后的战斗,让自己站着死。子弹不断朝这里射击,毒气疯狂灌进来,还有几十支水枪让这里变成了巨大的水池,面对无路可逃的现实,约瑟夫和简拿出了枪,然后相互拥抱,在作最后的告别之后,他们各自朝对方的脑袋开枪,同时响起的两声枪响,震撼了地上出卖他们的卡雷尔,也让他们以一种英雄主义注解了对纳粹统治和战争的反抗。

最后一幕的确是整部电影的高潮,它将一个历史事件上升到了艺术表现的高度,形成了一种视死如归的英雄主义叙事。但是仅仅如此,这个“刺杀纳粹总督”的“拂晓攻击”行动和同年上映的《萨拉热窝事件》有异曲同工之妙:一样是执行刺杀任务,一样是从外国回到祖国,一样是经历了曲折,也一样最后在英雄主义中就义,但是刘易斯·吉尔伯特的这部电影在中规中矩的叙事中,最大的问题就出现在一开始的字幕里:“本片讲述的是一个真实的故事,故事开始于1941年的英国……”讲述的是一个真实的故事,但是电影无疑是对这种真实历史的改变,在真实再现和艺术改编之间,到底存在着怎样的关系?吉尔伯特显然没有处理好这个关系,他甚至就是以真实还原真实,甚至在很多细节上进行了还原,在让观众进入历史真实的同时,却也抹杀了艺术改编的主动性。

这可能是用电影手法第一次表现刺杀海德里希事件,所以刺杀海德里希是第一事件,除了这一事件之外,刺杀带来的利迪策惨案更是历史真实的存在——1942年6月,德国法西斯枪杀了捷克斯洛伐克利迪策村16岁以上的男性公民,并把妇女和儿童押往集中营,87名儿童死于毒气室,为悼念利迪策村及全世界在法西斯侵略战争中死难的儿童,保障儿童生存权、保健权与受教育权,1949年11月,国际民主妇女联合会在莫斯科召开理事会议,正式将每年6月1日定为国际儿童节。在电影中这也是一个真实事件,远比刺杀海德里希事件本身更具警示意义,虽然利迪策惨案是刺杀海因里希事件引起的,但是其对人性的灭绝远远大于刺杀这一单一事件。但是电影只是用很小的篇幅交代了这一惨案,甚至是以旁白的方式展现的:利迪策村在纳粹灭绝人寰的清洗中,所有男人都被处决,女人都被流放,这个村子被夷为平地,他们的名字完全被抹去——甚至没有提到那些儿童。

| 导演: 刘易斯·吉尔伯特 |

回到刺杀海因里希这一主题,也许是由于吉尔伯特太过追求对历史的真实还原,使得其中的剧情逻辑存在巨大的漏洞:1941年捷克被德国占领,莱茵哈德·海德里希被任命为波西米亚总督,他一手遮天掌握了捷克人的生杀大权,于是捷克自由联盟和英国伦敦联手实施了名为“拂晓攻击”的行动,行动的目标就是刺杀海因里希,海因里希是波西米亚的总督,是纳粹在捷克的总代理,这个心狠手辣的纳粹灭绝人性,即使他受伤之后也实施了利迪策惨案,所以在实施这个行动之前,对行动可能的后果一定会有所了解,或者说对于利迪策案也会有所防范,那就必须让这次刺杀行动万无一失:不仅要达到刺杀海因里希的目的,而且还要让纳粹无从获得任何线索。当然历史没有出现这种完美结局,电影也不可能凌驾历史之上,但是在实施行动中的种种幼稚行为,的确不应该是艺术对历史还原的主要情节。

在人员选择上,按照伦敦方面的说法,所选中的三人经过了层层考验,而且卡雷尔和约瑟夫就是捷克人,他们的妻儿就生活在那里,派他们进行刺杀就是一种对纳粹的直接反抗,但是经过层层选拔的三个人,为什么最后卡雷尔会成为叛徒,他并非是因为被捕后严刑拷打而变节,而是在利迪策惨案发生后为了保护妻子和孩子,选择出卖情报,“求你们不要伤害我的家人。”看起来是出于对家人的爱,但是却导致了教堂地下室的革命者牺牲,爱反而换回了恨,甚至自己将永远被钉在耻辱柱上,更有甚者,难道在卡雷尔提供了情报之后他的家人真的能幸免于难?而回到被选中的他,这样一个变节者又如何承担刺杀的任务?在这里更为关键的是,自从卡雷尔回到捷克进行刺杀行动,他几乎没有真正参与过,大部分的时间则是和妻子、孩子在一起,如果历史上这个人的确存在,电影能不能通过其他方式反映他的叛变?

这是最关键的一点,在刺杀事件中,其实出现了两次刺杀:一次是在海因里希乘坐专列去往柏林,行动小组埋伏在火车站,当列车启动狙击枪对准了车窗里的海因里希,但是正当要扣动扳机的时候,另一辆火车却疾驰而过,计划失败;第二次是利用海因里希每天出门的固定时间和固定路线实施的刺杀行动,这是最接近成功的刺杀,海因里希也在行动中受伤最后死去,但是从过程来看,犯了几个低级错误:正式实施行动的是三个人,一个人观看海因里希的专车,一个人则准备炸弹和手枪,在拐弯处面对海因里希的方向,作为刺杀的补充力量,最后一人则准备了机关枪在拐角处,是刺杀的主力。海因里希的车驶来,第一人传递信号,第二人又向无法看见海因里希的枪手传递信号,第三人最后冲出来,但是当他拿出枪射击时却卡壳了,情急之下拿出手枪但海因里希和手下也拿出枪还击,直接刺杀在一次失败,当手下去追赶的时候,第二人趁机向海因里希扔出了炸弹,炸弹在车后爆炸,海因里希被弹片击中,但是没有当场死去,他被送往了医院……枪械卡壳是不是在最重大的刺杀事件中所犯的最低级的错误?扔出炸弹没有立即炸死海因里希,甚至再次拔出枪时也没有打中海因里希,这是不是应该排演无数次的预案?更匪夷所思的是第一人,在刺杀事件中竟然消失了,如果他能再补充一枪,是不是还是达到了击毙海因里希的目的?

也许枪械卡壳、海因里希被送往医院都是历史真实,但是当一部电影以如此低级错误再现历史,就显得不伦不类了,它取消了诸多的合理性,更使得刺杀完全变成了真实历史中的偶然事件——还有简在跳伞之后扭伤了脚,也是历史的真实?但是在电影中这一情节根本没有任何再现的意义,除了说明他们专业素养还不够,除了说明偶然性是历史的常态,就像这一次惊心动魄却失误连连的刺杀行动。

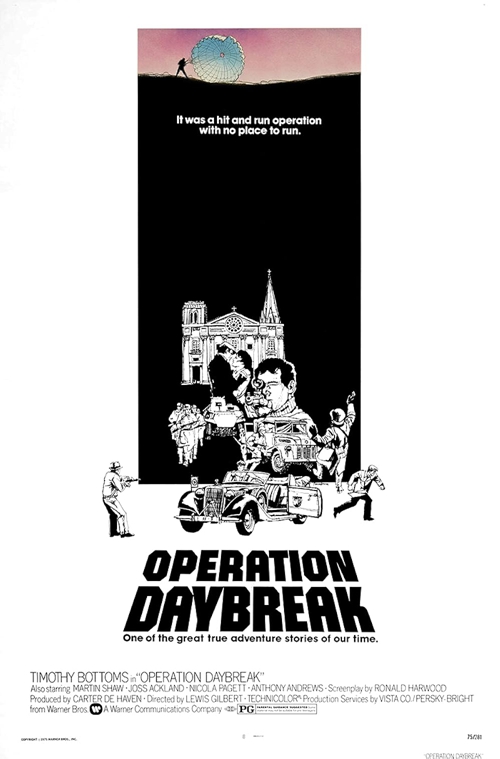

《拂晓攻击》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2648]