2025-09-13《白鹭》:我生活在一部拉美小说里

当一片云渐渐覆盖这一页,它再次

变白,这本书终于结束。

——《终结之诗》

诗集中的最后一首诗,以及德里克·沃尔科特的最后一部诗集——出版于2011年,翌年获得艾略特诗歌奖,6年之后的3月17日,诺贝尔文学奖沃尔科特去世。在逝世发生的七年前就写下了关于“结束”的诗,是不是看见了那个不断被放大的人生句号?就像诗集中的大多数诗歌一样,沃尔科特没有对它进行命名,而编者所加的题目是《终结之诗》,终结是诗的终结,是诗集的终结,甚至是诗人一生的终结,但是这样的终结是一种形式意义的,当最后一页像一片云变白,当这本书被最终合上,它的确走向了最后的终结。

但是“这一页是一片云”,是慢慢被覆盖而变白的,这是一个动态的过程,就像作为诗人的一生:云在“磨损的边缘之间”呈现,然后消失,却打开了槽型的大海,打开了自我命名的岛屿,以及山谷和盘旋的公路,这一切并没有静止在哪里,“一行海鸥从岸边箭一般地/飞入城市宽阔的港口,无声无息”,不是白鹭却是海鸥,它在飞翔,无声无息地飞翔,然后化作进入城市港口的游船,或者是帆船、拖船,甚至是原始的独木舟,只有在最后成为一片变白的云,把一部诗集以及诗人的一生带向了终结之处。所以很明显,当苍老出现,当死亡渐进,对于沃尔科特来说,不是无奈地迎向死亡,而是在云的出现和消失之间,在浪花的奔涌和海鸥的飞翔之间,在船只进入之后,它反而创造了另一个开始,就像舍弃了题目而被添加的题目一样,是未终结的终结,是飞翔之后的飞翔。

的确,对于沃尔科特来说,衰老和死亡已经成为他不得不面对的人生母题,他见证了朋友的死亡,“多么幸福的朋友,多么美好的妻子!/你的死就像我们的友谊重新开始。”这是他写给奥利弗·杰克曼的诗,“荣耀和所有其余的黄色或金色棕榈叶/闪烁的光辉,死去。”他也目睹了更多人的死,那些我们曾经爱着的、失去的、尊敬的人,都转化为一串号码,“从一种我们逐渐会变成习惯的新的疼痛中,/就像鹅卵石通向嘶哑的、编了号的大海。”他也强烈感受到了它的无情,头发已经白了,就像佩蒂特·皮通山一样,“那一瞬间头皮好一阵发麻,/一种和它相同的高山押韵的状态/直到,不只一瞬,我,也,变白了。”于是在最后的时光里,他会想到人生的意义:或者77岁的时候放弃了减肥,忍受着糖尿病、红肿和咳嗽带来的痛苦,“再减掉七磅,你将需要一口细长的棺材。”或者在年近80的时候,感慨岁月之光“不可解释”,“让你的无知随时尚的/消退而增长,而城市决定何谓正确。”当然最让沃尔科特拥有无奈感触的则是诗歌,“我的才华已经枯竭,所剩无几”,他爱他的诗歌,他却又必须放弃这种所爱,放弃本身也是因为“不愿看到她被伤害”,就像不断走向悬崖的边缘,“妒忌,怨恨,龌龊,连同牛肉桶上/军舰鸟的优雅,它的岩石^”

诗歌成为女人,对诗歌的感情就是对女人的爱,当面临在悬崖之上的人生一步,仿佛屹立就是倒下,仿佛跨步就是坠落。但是这种爱的感情却升华为一种“白鹭”,“让这些破碎的诗篇像一群白鹭/在最后一声长长的叹息里从你身边起飞。”就像终结之时想到的海鸥,在未终结的终结和飞翔之后的飞翔中创造另一个开始。白鹭是沃尔科特最喜欢的意象,也是对这部诗集的命名,它们直接出现在沃尔科特自我命名的两组组诗中,一首是《在乡下》,“乡下”所对应的是城市,是“纽约”,“寻死无门,但是求生也无路。/好吧,即使我们被烧焦,至少是在纽约。”纽约是一种令人恐惧的观念,它是在“早晨终结时”没有人准备上班,沃尔科特将之称为“情景喜剧”,而自己则“生活在一部拉美小说里”,在这部和故乡、祖国有关的拉美小说里,有一个“长着白鹭头发的别霍”,别霍在西班牙语中就是“老人”,这是沃尔科特对自己的命名,他陷入在看不见的悲伤里,因为某种惊人的折磨而发抖,秘密写在他越来越多皱纹的脸上,他想到了那个“头发斑白的陆军上校”,想到了在骑兵冲锋中掉下马来,想到了一种“寻常的/单恋的地狱”,这些所构成的是过去,它变成了“老人的回忆录”:即使是一个像堂吉诃德的人,他也看见了白鹭,“在散乱的队列中吃力地走向草地,白旗帜/凄凉地拖在后面”,那是苦难和悲痛的岁月,“但若没有我的打字机的嘶哑音乐/我的手、我的工作就会感到不适。没有词语/让北极的邮轮驶向哈德逊河,让积雪的/痂从屋顶融化。”只有通过诗人的手变成了诗歌和鸟群,“它们意味着我看到过的/魅力的极致,而死神将会把它/从我放在这个胜地的方格桌布上的手中取走。”

| 编号:S59·2250818·2342 |

在某种程度上,《在乡下》以纽约和故乡为对立,以散乱的白鹭和苦难的诗歌为比喻,表达出沃尔科特对某种历史的反思,它是《消失的帝国》,“随后突然不再有帝国。/它的胜利成了空气,它的领土成了尘土:/缅甸,加拿大,埃及,非洲,印度,苏丹。”在消失的帝国里,“我的心会被撕成碎片就像大海的边饰”,而且还有消失之后出现的《帝国的幽灵》,“悄悄溜向大街/就像书签夹在一本十九世纪小说里”,这是“上个世纪的罪”,而在这场罪里,一群洁白、无辜的白鹭被惊起,“他听到他灵魂临终时吸入的咽呜,/但他的历史是没有悔恨的历史。”无论是“帝国的消失”还是“帝国的幽灵”,对于沃尔科特来说,大历史中的征服、战争、殖民都是另一种死亡,它带来的是大地的苦难,也是天空的苦难,洁白和无辜的白鹭被惊起,最终在“在乡下”的最后岁月里却成为“没有诗歌,没有鸟群”的终结。

但是另一个意义上,白鹭依然还在,还在飞翔,还是洁白,还在创造者土地之外属于天空的拉美小说,在组诗《白鹭》中,沃尔科特赋予了白鹭一种重生的光芒,“这些浑身洁白、鸟喙橙黄的白鹭多么优雅”,它们优雅,它们平静,它们超越欲望摆脱悔恨,它们和嘈杂的鹦鹉、颤抖的鹰形成对比,是的,它们也曾有罪孽,但是她们以一种救赎的方式超越自我,“随后它们展翅起飞,扑扇得越来越快,/它们扑扇翅膀时就像六翼天使。”圣洁的六翼天使就是在摆脱了罪孽超越了悔恨之后才被创造的,在某种意义上沃尔科特正是在它们身上发现了作为一个诗人的重生意义:

这些白鹭拥有瀑布的颜色,云的

颜色。有些朋友,我已所剩不多,

即将辞世,而这些白鹭在雨中漫步

似乎死亡对它们毫无影响,或者它们像

突然降临的天使升起,飞行,然后又落下。

有时那些山峦就像朋友一样

自行缓缓消失了,而我高兴的是

此刻他们又回来了,像怀念,像祈祷。

|

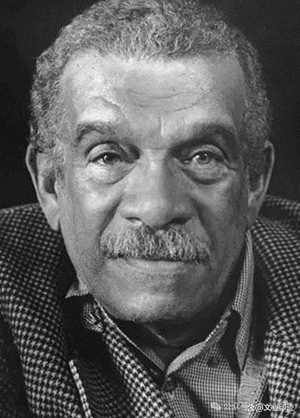

| 沃尔科特:它们扑扇翅膀时就像六翼天使 |

曾经的诗人和白鹭一样共有一种本能,那就是贪婪,“贪婪喂养/我钢笔的鸟嘴,叼起扭动的昆虫/像叼起名词并把它们咽下去,钢笔尖在阅读/当它书写时,愤怒地甩掉它的鸟嘴拒绝的。”但是在和朋友约瑟夫·布罗茨基那里,“就像博斯的某件画作。”布罗茨基捕获了白色,如雪一样的白色,幽灵一样的白色,“它们是天使般美丽的灵魂,像约瑟夫一样。”完成了六翼天使式的蜕变。从贪婪于那些扭动如昆虫的词语,到让白鹭静静飞向高处,从它本有的罪孽和欲望,到超越而成为天使,诗人或许就应该是白鹭,“就像博斯的某件画作。”它从坠落到飞升,实现了关于诗歌、苦难、人生的一次转变。对于沃尔科特来说,他在这最后一部诗集里,也完全经历了这一转变,当人生越来越无奈滑向那个死亡的深渊,回首或许是一种必然的动作,而回首无疑就构筑了对人生旅程的观望,沃尔科特的很大一部分组诗就是对不同旅程的回忆,从西西里到西班牙,它们是由不同的地理空间构筑的旅行,却也是沃尔科特关于人生、诗歌更为曲折的旅程,而在旅程中他所感悟的就是如何从一种贪婪的状态走向如白鹭一般静静飞向高处的超越。

“她最小的手势里重复着一个预言/向一位疯狂的老人,他酷爱阴郁的农牧神/即使在干渴中仍啃噬他的心。”在《西西里组曲》中,沃尔科特笔下疯狂的老人酷爱着农牧神,而农牧神作为罗马神话中的半人半羊神,对应于希腊神话中的萨提尔,他是森林之神,性好女色,放纵情欲,于是,他以某种忏悔的方式写道:“我虐待了她们所有人,我的三位妻子。”像逃离了索多玛的罗德终于违背了天使的警告,让妻子变成了盐柱,“我买了一张报纸,印着我不能读懂的一种文字。/报纸对此未做任何报道。它不是新闻。”当萨提尔终于变成了头发斑白的老人,“你太老了,不能/被一个如此敏捷的年轻女人动摇,也不需要她”,爱从此变得乏味,自己也成为了爱欲的牺牲品,“于是蛾子们飞来,回应我爱人的/葬礼邀请,我害死了她/用我刻薄的妒忌,我平庸的爱之恨,/我可怜的耐心,我无能的焦躁,/我的迷恋或无论它被叫作什么……”在《西班牙组诗》中,诗人更像是一个制造了罪却封闭自己的人,“我会独自坐在那里,拥有白种人思想的/一位老诗人,而你,我的妓女,会死去/你的名字只有一半会被记住/因为到那时你会失去控制我/睡眠的力量,直到剩余的一切/是喷泉的喷嘴。钟楼上的鹳,或鹤。”《在意大利——献给保拉》的组诗,是献给意大利的城市保拉,也是献给朋友保拉的,一种失去之后的怀念,“那位生性甜美、富于天资的意大利少女/从诗的书页中消失,从里米尼潮湿的石头中/消失”,只剩下那些书变成的墓碑,“每首诗都是赞歌”。在面对失去的时候,诗人想到了年轻时,“那时从不满足,欢乐徒有其表,/此刻我的头发与那些遥远的山顶押韵/山顶塔楼的钟声历数我的过失,/因为我们从不在我们所在的地方,而是在别处……”

地理空间带来的隐喻构成了沃尔科特的旅行,而在旅行中总出现女人,她们就是沃尔科特对诗歌的比喻,爱着却也伤害着,里面有欲望,有罪过,有乏味,有过失,当诗人逐渐走向“终结”,他需要的其实不是忏悔,“这是隐秘之地的安静与热烈,在此地/一个岩石潭里,为它自身赋形的是一张少女的脸。”如天启一般,等待着六翼天使白鹭的出现,期盼着从坠落出飞升的白鹭,而这就像是从布罗茨基的“就像博斯的某件画作”一样,沃尔科特找到了一种“光”:

我将反复赞美出没在那不勒斯

一堵陶砖墙上的光,在那无法把握的黄昏

它使每个角落都闪耀着一位业余画家的

丁香紫与橙黄,赞美绚丽的威尼斯,用它

溶解在大运河里的唱片

曾经对绘画有着浓厚兴趣的沃尔科特就是在这里寻找光的力量,光富有秩序,光命名降落的事物,“雪松、柏树和榆树/说着同一种语言,一本可信的书中的书页/在夏日打开。我停下来倾听它们。”倾听光命名的故事,也是倾听自我的虚无以及愚蠢的自信,“我想我本应画出某些相当不错的/作品,出售、展览它们,但那粗糙的表面/就像画作感染的某种可怕的疾病”,它构成了诗人的过去和过错,“至少我感到的悲伤是我自己造成的,/决心从腐败中找到纯净,/仍是一个人碎裂了心灵并听任它疼痛。”倾听光自己的故事,也是倾听油画自己的失败,“那些失败的油画/有罪似的将它们羞愧的脸转向墙壁。”但是更多的倾听,则是让光重新照亮画室,照亮画布,照亮世界和人生,在这里,光就构成了一种被变换的角度,《在卡普里岛》里,“光把自己框进小方窗里;一本杂志。”《在阿姆斯特丹》中,“我静静地沉思我还能活多久。/我想让2009年随光线变换角度”,当变换了角度,光照亮了曾经的阴影,照亮了敌人、乖戾和怨恨,照亮了过失、欲望和罪孽,“我感到这里某种东西在终结某种东西已开始/明亮的密叶,用荷兰语低吟的水,/阳光下骑着自行车经过的少女们。”

光变换角度,是沃尔科特的自我突围和自我命名,在那一段漫长的人生旅程之后,光线照亮了诗歌,白鹭再次飞起,这是一种超越,更是让终结的未终结,由此可以看出沃尔科特的一种哲辩的思想,在编者所添加标题的《致我的敌人》中,他把罪看成是美的一部分,“美塑造的既非惩罚也非救赎/就像我的敌人的教堂的教义,摔跤的/小天使、痛苦的圣人和缤纷的/紫色云的大教堂”,敌人是壁画里的大蛇,却也是美的一部分,“他无需忏悔”;而在《没有还有》中,一切的没有都是有的呈现:“没有歌剧,没有镀金的圆柱,没有深酒红色的座席,/没有珀涅罗珀用精美的望远镜搜索前排观众席,/没有不倦的男高音引发老套的狂喜”,同样世界也有很多有,“只有镶嵌着圆盘的/云朵的巨门,通过它我们离开又进入,/只有震耳欲聋的公园充满跳跃的人群,/和嘟嘟直响的喇叭。只有下面/码头旁的政府建筑,以及另一艘游船/大如首者匠,全用蓝色玻璃和水泥制成。”没有或者有,并不是固化的存在,也并不是必然的对立,就像生命中的种种苦难、种种过失、种种罪孽,就像人生中经历的欲望、背弃和疾病,一只白鹭的坠落和飞翔,一朵云彩的消失和在线,一部拉美小说的合拢和打开,在光的转换中发现的是另一个世界,这是“一个阳光照耀的惊奇”,于诗人来说,于诗歌来说,都是一种抵抗死亡的永恒,超越欲望的重生,“仍有这么多值得写,都值得赞美。”

[本文百度已收录 总字数:5187]