2025-09-12《大君主》:不如无聊着战死

即使在50年后观影,黑白电影所呈现的厚重和压抑依然触目惊心,这就像战争本身制造的不安、恐怖和未知,而斯图尔特·库柏用黑与白构筑的影像,是不是也在传达着在战争面前非活即死的现实:当普通的士兵被扔到战场上,生或者死都是无法决定的决定、无所选择的选择。

从1分半钟的黑屏开始,黑色覆盖了整个屏幕,也弥漫在故事被讲述的氛围里,之后是些微的杂音,之后画满突然被打开,是街上行进的队伍,是面目表情的战士,是飞机俯视下的废圮城市。这样的段落还出现在中间部分,当托马斯·贝道斯和同伴们加入盟军登上战斗机,就是一片黑屏,覆盖了整个屏幕的黑屏之后也是杂音出现,之后画面被打开,就是从空中开始的轰炸,从飞机上扔下的炸弹向雨一般坠落,在地上开出艳丽的“花朵”,或者轰炸机朝着路上的卡车、海面上的船只进行扫射,密集的子弹串联成珠,如花的炸弹和如珠的子弹制造了战争美学,这也是这部电影画面最美的部分,却是抵达死亡最残酷的瞬间。黑屏之后是战争本身的呈现,当那些士兵还在行走,当空中的轰炸还在继续,它所指向的就是生与死交融在一起、生即是死的战争。

和黑白影像一样,库柏采用的叙事视角也分成完全不同的两种,一种是战争的宏大场面,它是爆炸,它是燃烧,它是高空中的俯瞰,它是对轰炸机俯瞰的俯瞰,它是俯冲下来的速度,它是轰炸产生的摧毁力量,这一种宏大视角几乎就是一种纪录片的记叙方式,它真实,它所代表的就是灾难和死亡。另一个则是贝道斯的故事视角,这个从注册表格中显示1928年出生的男孩,在告别了父母和那只叫蒂娜的狗之后,只身一人去了军营,从此成为了握着枪在战场上面对死亡的战士,同伴们称他为托米。如果纪录片的画面所呈现的宏大叙事就是战争本身的呈现,那么托米的视角构成了一个活生生的生命体,但是这个个体的、微观的世界在铺天盖地的子弹、炸弹的裹挟下,在被笼罩的硝烟之中,在密不透风的黑屏里,也注定变成了吞噬的对象——生就是死的另一种注解,死就是生的永恒归宿。电影中出现了模糊死亡的画面:在慢帧之中,战士在奔跑,然后慢慢倒下;电影也有俯视中战士奔跑的画面,他在广阔的大地上宛如一只蝼蚁。模糊的影子,蝼蚁式的奔跑,这不正是生命的恍惚?个体的渺小?不正是对生者的取消?

| 导演: 斯图尔特·库柏 |

但是在托米奔赴军营的时候,他并没有悲伤,更多是一种好奇,甚至是欣喜,告别蒂姆、告别母亲也没有哭泣,步行到军营也没有犹豫。但是当他成为战士,按照要求每句话后面都要加上“长官”,开门要按照礼节敲门得到允许后再进入,托米就已经进入到了一个系统里,它由各种命令组合而成,他必须遵从这些命令,命令就构成了战争的第一个标签,而这一场景像极了更为经典的《全金属外壳》里的“是,长官”的那一幕,但是《大君主》比《全金属外壳》早了12年,或者可以说《全金属外壳》的灵感来源可能来源于此。当成为战士,当要面对战争,他们又被贴上了第二个标签,那就是:没有方向,坐上一辆一辆的卡车,又换乘不同的列车,或者是卡车,船舰,似乎他们一直在路上,颠簸的路上,摇晃的路上,昏睡的路上。

“在路上”构成了他们进入战争的状态,但是在宏大视角之下的战争场面之外,电影所表现的战争缺失的却是“敌人”,没有面对面的交锋,没有进和退的迂回,没有掩护与进攻的战术,甚至电影中连战斗场面都没有。当敌人缺失,他们所要面对敌人的其实就是战争本身,同伴说起因为战争和订婚的女友分开了,女友的父母留下了一句等战争结束再结婚的话,实际上就是宣告了婚姻的解体,“我很这场战争”;杰克表达的是同一个意思,“我讨厌战争”,和家人分离,不知道什么时候结束战争,所有的不安都在他迷惘的目光里。这样一种状态就像电影中的插曲所唱:“他们把我们从一个军营赶去另一个军营,我们现在正在去一个没人知道的地方……”永远在路上,永远不知道目的地,当然也永远不知道战争结束的时间,不知道自己能不能回家。所以在这样一种在路上的状态中,无聊就成为无法摆脱的梦魇,“无聊的死和战死有什么区别?”

无聊而死和战死没有什么区别,因为它们都是折磨,都是残酷,都是死亡,那么在这种无分别的生与死中,是不是还有更决绝的办法?那就是“无聊着死”,无聊是一种行经的状态,在一直无聊中抵达终点就是死,但是这种无聊着死却是对死的某种主动选择。托米对死的主动注解来自于三个行为,一是他看见了死,在战火之后的废墟上,他发现了死去的士兵,翻过身来是他身上的鹰徽标记,然后是一只小巧的盒子,里面是一绺头发,之后是一张明信片和一张照片,这些物品都代表着生者的故事,但是当物品寂静无声,故事不再讲述,他们和这具尸体一样成为了死亡的象征;在诺曼底登陆之前,军队命令烧毁随身携带的东西——除了工资本和圣经,一切都付之一炬。托米将那封信扔进了大火之中,自语道:“我现在什么也没有了。”什么也没有了是和家人、女友有关的物品,但也是自己,将自己交付出去,就意味着做好了战争的准备,“我很可能活不到真正结束。”这是托米对同伴说的话,因为他已经预言了死亡的到来;在和女友告别之前,他们举行了一场葬礼,托米靠在她的身上,然后躺在地上,女友给他脱去了衣服,然后坐在他的后侧,俯下身来亲吻了他,最后也把自己的衣服脱去,一个是躺在地上面朝上,一个是坐在地上脸朝向他,他们相吻的那一刻,是上和下、前和后的接吻,这是葬礼,也像是婚礼,不管婚礼还是葬礼,他们用一场仪式安排了最后的死亡。

死亡被看见,死亡被预言,死亡成为仪式,这就是主动命名的死亡,是用无聊抵抗着无聊,是用死亡虚构着死亡——而片名的“大君主”其实就是1944年6月6日诺曼底登陆的行动代号,当代号指向了战争,它是被隐藏的,它是被命名的,它也制造了太多的未知:不知道何时攻击,不知道如何战斗,这难道不正是每个个体面对的宏大主题?当个体面对代号化的战争,他的生就慢慢被死所取代,当所有人都敛声屏气等待战斗打响,一颗子弹射中了其中的托米,没有喊叫,没有痛苦,更不是壮烈,他不是英雄,也不会成为战俘,头上流出的血将他推向了死亡,甚至在悄无声息中完成了死亡,库柏完全取消了死亡的惨烈,它在发生,默默地发生,无聊地发生,这是曾经看见的死亡,这是曾经预言的死亡,这是用仪式演绎的死亡,却在现实中以如此真实却讽刺的方式上演着,生就是死的一部分,死就是生的最后归宿,它们没有区别,除了中间隔着一颗子弹。

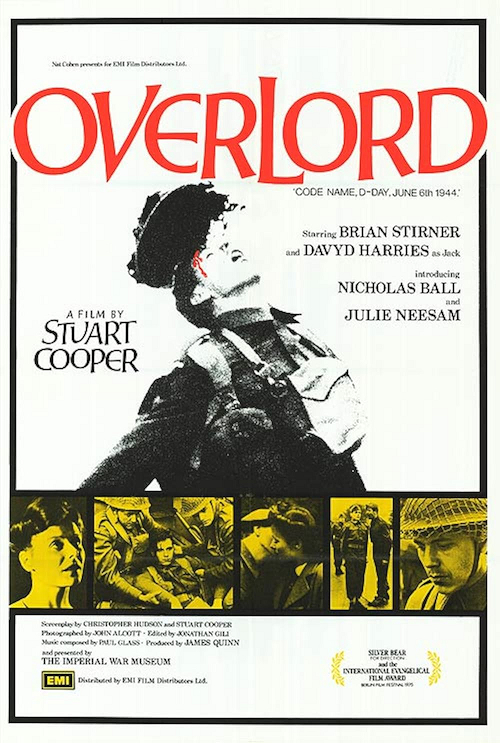

《大君主》电影海报

[本文百度已收录 总字数:2761]