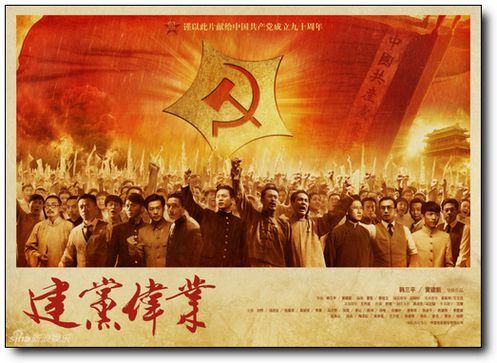

2011-07-02 《建党伟业》:乱象历史中的娱乐事件

这不是“斧头镰刀”高高飘扬的时代,这不是英雄辈出见证共和新生的历史,这是乱象中的联想,这是找不到北的十年,“Beginning of the Great Revival”,这是“伟大复兴的开端”,1911-1921,是历史选择了中国,也是中国成全了历史,在一个适合缅怀的时代,在一个需要标签的时代,我们对历史的复原总是那么一厢情愿,在卿卿我我中完成了命名。

7月2日,选择在这样一个日子去观影这样一部献礼片,完全没有什么象征意义,在小五外出缺席的时间段,电影成了另一种适合在夜晚交流的文娱活动——在我电影院的观影记录中,从来没有某种必然而然的唯一性,在这个90周年红色标签蜂拥的时间段,《建党伟业》依然不是一次必然的选择。在一个几十人的小厅里,观影真的不是一件正襟危坐、缅怀先烈故事的教育活动,而成为一种小资式的商业消费。

从教育蜕变为消费,的确是《建党伟业》在商业拼贴中给我们的一次颠覆。108位明星,刚好组成了建党版的“水浒传”,他们继承了大碗喝酒,大块吃肉的“共产主义”信仰,用自己的公益性的明星效应为党的生日献礼,这种两年前《建国大业》里就已经出现的的电影拍摄模式,又一次得到了继承和发扬,用明星脸谱的号召力向着8亿元的票房目标挺进,这是不容忽视的内在动力,这部和《开天辟地》有着同样主题的电影,正是在献礼的名义下兼顾了商业的票房期待,所以呈现出了与以往献礼片完全不同的命运,看《建党伟业》其实是在温习我们心中对明星梦的强烈追求,近乎一分钟一个的明星出镜频率,让我们有了一切意淫的可能,甚至在段祺瑞、冯国璋等出现的时候,我们内心仍然抑制不住对他们电影人物背后的明星身份的认同感,在笑呵呵中完成了对纷繁历史的解构。

这是我们陷入这段乱象纷纭的历史,而选择自拔的唯一突破口,只有看到这些伴随我们笑意生活的脸,看到我们膜拜的明星,我们才能从一个世纪前的历史中走出来,走进活生生的现实,在崇拜中分开历史和现世,分开虚构和纪实。尽管韩三平说“这不是一部商业类型片”,但黄建新依然为片子找到了诸多标签:战争、惊悚、喜剧、传奇、青春……当然还不能缺少商业片万试万灵的灵丹妙药——爱情。影片曾经试图片段呈现“江南第一才女”陶毅同青年毛泽东相识相恋、最终分道扬镳的情感经历,因“与历史不符”,陶毅(汤唯饰)所有段落全部删除。

从这里看见我们从未见过的历史,显然是一种夸大的宣传效果,从1911年武昌起义到1921年南湖红船诞生中国共产党,这10年的历史扑朔迷离,这10年的历史风云变幻,从1911年的辛亥革命到1917年7月12日张勋复辟失败,两次帝制回潮、三任总统更替和四场内战,可谓“乱象纷纭”;1917年十月革命到1919年五四运动,各路人士为救国“上下求索”;1919年到1921年7月,热爱共产主义的年轻人从上海到浙江南湖用“热血青春”建立中国共产党。在时间安排上,前两段和后一段大约是对半分开,也就是说真正涉及建党伟业这一主题是影片一半的时间,这说明电影需要在背景上做足文章,而表现繁杂的历史,用那一串串风云际会的场景,最终的目的是要声情并茂地告诉我们:帝制、君宪、共和、民主,全都不适合中国,唯有苏俄式暴力革命能解决中国的问题。但是很明显,这种历史的选择却并没有必然性,而是乱象中陈独秀、李大钊抛出的一颗试探的棋子。

陈独秀和李大钊,看上去就是冯远征和张嘉译,就是那个《不能和陌生人说话》中的变态狂和《蜗居》中“每个女人心里都有个宋思明”的出轨男,尽管披上了共产主义的外衣,但是明星深入人心是多么可怕的一件事,在影片中,南陈北李肝胆相照、相濡以沫,宛如中国的马克思和恩格斯。雪夜两人一起吃火锅的桥段让人感到一场阴谋正在酝酿:陈独秀说:“我预感到中国将有大事发生。”脸上是暗喜的笑容,李大钊直接把话挑明了:“如果和谈成功,则举国欢腾;如果和谈失败,则中华民族近百年来所受的屈辱,将会转化为巨大的民族主义浪潮”。那一刻,火炭忽然升腾起来,像正欲爆发的革命,然后两人相视一笑,心有戚戚焉。

那时,你全然没有对这两位中国早期马克思主义传播者产生敬畏,而完全把他们当成幸灾乐祸等着好戏开场的机会主义者,“建党伟业”似乎是两人早就预定好了的。在“一小撮煽风点火”的人鼓动下,不明真相的学生成了玩偶,盲目仇恨国外的民族主义情绪再一次被灌输到了国人心中,完全改变了新文化运动的初衷。而第一次代表大会的开幕也完全没有他俩的身影,他们在幕后操纵着一切。

而建党伟业到最后完全变成了一次唯美的演出,一群中国早期的共产主义者在嘉兴南湖游船上开会,他们群情激奋,发誓要用暴力革命解救劳工大众。而船舱之外,王会悟身穿旗袍,撑着油布伞,一副古典美人造型,她风姿袅娜、仪态妩媚地斜坐船头,背景是烟雨迷蒙的江南湖光,宛如一幅隽永的水墨国画或者民国仕女图。她似懂非懂地倾听着船舱里革命者的宣誓,她目光里微含笑意,眺望着远方,仿佛眺望着中国的未来。船舱里为工农大众的呐喊和船头的小资产阶级情调,二者相得益彰,构筑出一种“革命美学”的奇特意境。

中国革命的起点完全是一次小资式的演出,而对于这个历史时间的界定后来反而成了历史的一个谜,据说1938年毛泽东在延安抗日战争研究会作《论持久战》的演讲时说到,中国共产党的纪念日是在7月1日,当时在延安的“一大”代表只有毛泽东和董必武两人,由于隔了十几个年头,再加上手头没有确凿的历史材料,他们已经记不清“一大”召开的准确日子,只记得是在1921年夏天,天气炎热。于是就决定把7月的月首作为党的纪念日了。1938年6月24日,中共中央发表了《中央关于中共十七周年纪念宣传纲要》,从此,7月1日被作为建党纪念日固定下来。但是澄清这个历史悬案,靠的却是一起情杀案,当年参加一大的陈公博在上海大东旅社时,恰好遇到隔壁发生的谋杀案,后来报纸对这一案件进行了报道,而最后则根据这一“花边”推断出中共一大召开的时间应为1921年7月23日至8月初。

历史人物的娱乐化、历史事件的边缘化,甚至模糊化,使这一部打着“献礼”旗帜的电影完全超出了政治图解的初衷,这是一个尴尬的结局,我们其实看不到真正的历史,而在官方书写中,我们也在一次次地被消费、被娱乐、被狂欢。

[本文百度已收录 总字数:2839]