2013-11-21 生死徐渭

生,是圆形的拱门,死,是竹子搭起的门楼;生,是五元一张的门票,死,是“如需参观请致电”的告示;生,青藤攀爬“天汉分源”的景致,死,是松树环绕的一处青冢;生,是“未必玄关别名教,须知书户孕江山”,死,是“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”……从绍兴市区辗转而进的前观巷大乘弄10号,到门可罗雀的兰亭镇里木栅村姜婆山东北麓,徐渭的生和死被固化成两个相距几十公里的端点,但七十三年的一生,对于“书法第一,诗第二,文第三,画第四”的青藤居士来说,则是一场超逸却凄惨、疯癫和落魄的人生苦旅。

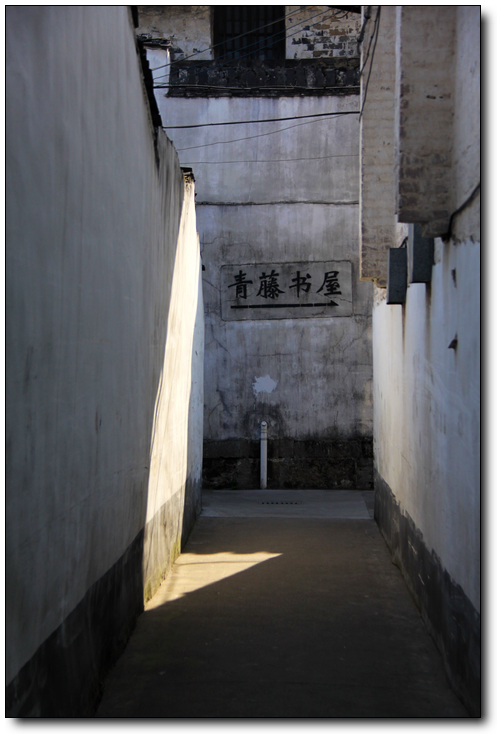

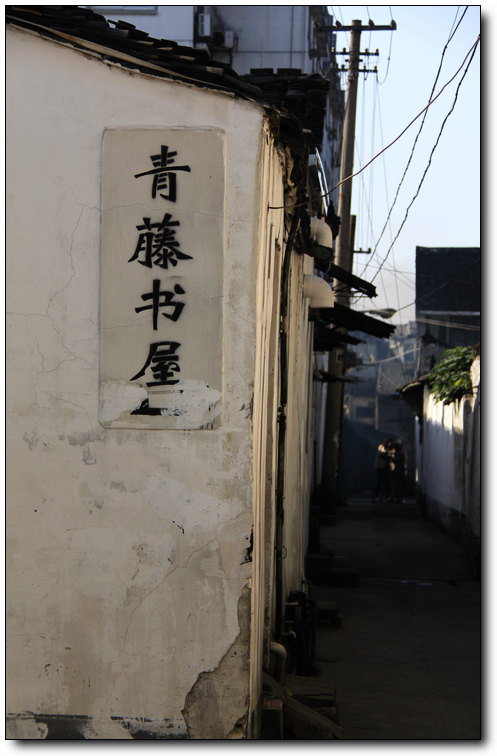

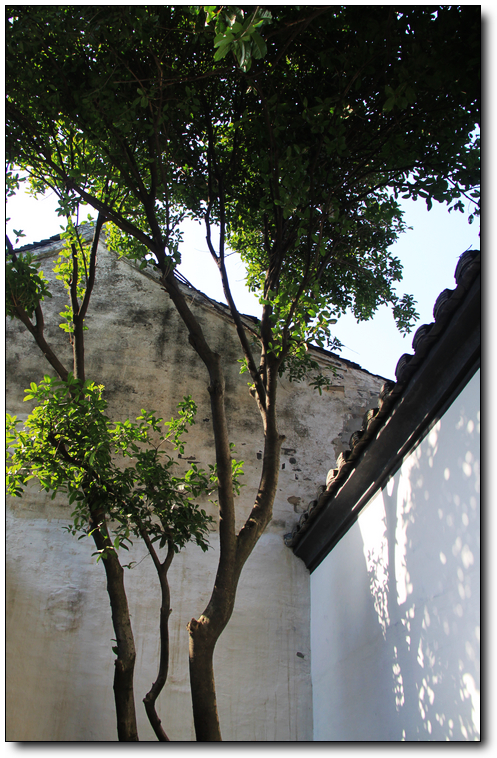

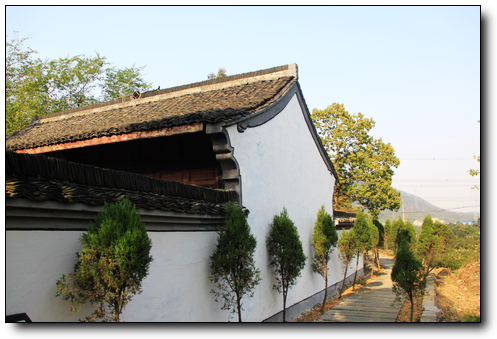

初冬的阳光有些晦涩,就像墙上墨迹褪去的“青藤书屋”指示牌,显得斑驳不堪,从仓桥直街向南,过人民西路,右转,再右转,再左转,便是朝东开放的圆拱顶门,青藤书屋像是深藏在古城绍兴一个不为人识的符号,满是寂寥。五元一张的门票或许只是具有一种象征意义,除去售票员、保安以及两个学生模样的游客,400平方米的青藤书屋似乎只剩下那些独居一隅的翠竹、假山、芭蕉和古井,幽暗的碎石子路尽头,也还是圆洞门,门外是古井,门内是一方小池,园门上刻写着徐渭的手书“天汉分源”四个字。小池石壁上已经布满苔痕,“此池通泉,深不可测,水旱不涸,若有神异”,神异的小池仿佛启开了少年徐渭的心境,取名“天池”,似乎想在这天赐之池中寻找到灵感。而如今,池中矗立的石柱上,“砥柱中流”的“流”字早又被岁月风化不可见了。

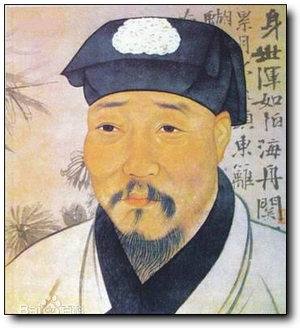

|

| “半生落魄已成翁”的徐渭(1521—1593) |

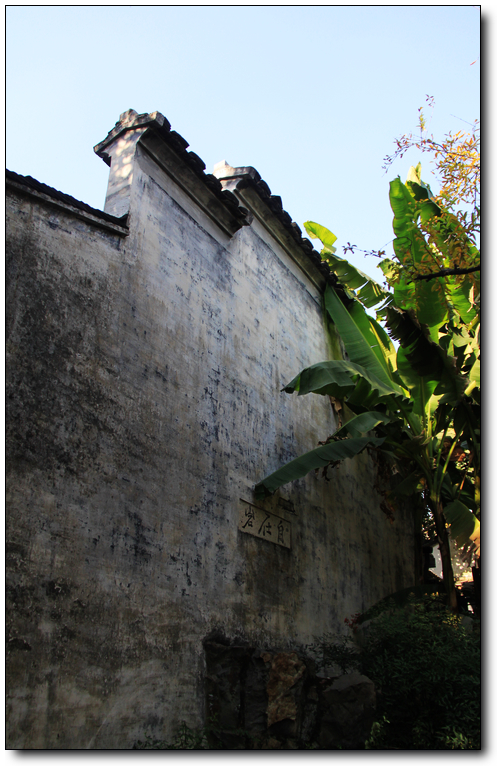

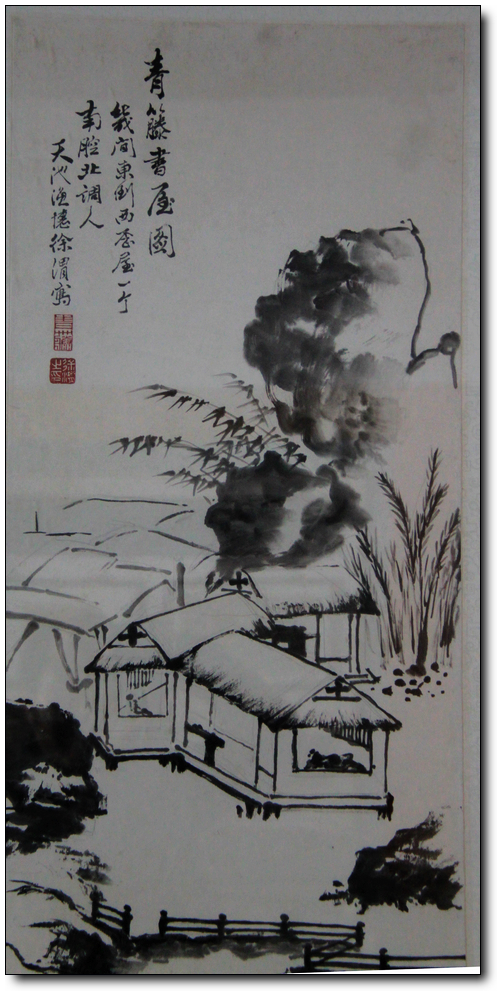

圆洞门右侧是三间平屋,这正是徐渭读书的书屋,书屋坐北朝南,一排花格长窗依于青石窗槛上,阳光照射进来,显得如此无力,在地上形成了斑驳的光影。屋子正中高挂着徐渭的画像、这里有《青藤书屋图》,有陈洪绶手书“青藤书屋”匾,有徐渭手书的“一尘不倒”木匾,有《陈氏重修青藤书屋记》及《天池山人自提五十岁小像》。而书屋之东有一小园,园内种植徐渭生前所喜芭蕉、石榴、葡萄等植物。而在书屋的东面,种植着芭蕉,摆放着假山,墙壁上也是徐渭书写的“自在岩”几个字。

“青藤书屋,前明徐渭故宅。”《山阴县新志》这样记载。青藤书屋,原先称作“榴花书屋”,嘉庆重修《山阴县志》卷二十八载:“榴花书尾,在大云坊大乘庵之东,徐渭降生处。”榴花书屋的主人,就是徐渭的父亲徐键。所以这小小的书屋便是徐渭的出生地,这里也是徐渭读书写诗作画之处,“一池金玉如如化,满眼青黄色色其”的对联里透出的是少年徐渭的闲情逸致,而因为独爱青藤,这里便也称作青藤书屋。石榴是有的,青藤当然也是有的,但早已不是四百年前伴随徐渭生长的那一株,据说,原先的青藤已经被雷电劈成了两半,一半死了一半还在,但最终留下的一半也没有逃过,在文革的时候被连根拔起。

青藤如斯,或者也是徐渭一生的写照,在这里并非都是少年的闲情,徐渭十岁那年,居于卑位的母亲被逐出了家门,这对徐渭来说是一个刺激。而徐渭在家中也是庶出,没有什么地位,“学无效验,遂不信于父兄。而况骨肉煎逼,箕豆相燃,日夜旋顾,惟身与影!”这封写给督学官员的书,徐渭表达了自己的愤懑,而徐谓二十岁那年,因为考中秀才入赘潘克敬家,从此离开了榴花书屋。

“未必玄关别名教,须知书户孕江山”,屋子里的这一幅对联,似乎表明着自己远大的政治抱负清高孤傲的性格,生性极为聪慧的徐渭“六岁受《大学》,日诵千余言”“书一授数百字,不再目,立诵师听”,十岁仿杨雄《解嘲》作了一篇《释毁》,性格豪放,“指掌之间,万言可就。”二十岁时成为生员,后来还被列为“越中十子”之一。但是这并不意味着徐渭的才华施展会一帆风顺,接下来孤傲清高的徐渭八次应试不中,“再试有司,皆以不合规寸,摈斥于时。”仕途受阻对他的打击很大,但是嘉靖二十六年(1547年),他在山阴城东赁房设馆授徒,后来入胡宗宪幕府,一切疏计,皆出其手,又出奇计大破徐海等倭寇。这是一次人生的转折,对于徐渭来说,似乎看见了光明前景,但是这转折并非是华丽的,甚至就是人生的一处不设防的陷阱。

从以俪语奇丽为胡宗宪撰写进白鹿表》、《再进白鹿表》、《再进白鹿赐一品俸谢表》,再到代作《贺严公生日启》吹捧奸相严嵩,徐渭没有想到这一生已经无法从这官场的纷扰中挣脱出来。嘉靖四十三年(1564年),胡宗宪以“党严嵩及奸欺贪淫十大罪”被捕,狱中自杀,徐渭作《十白赋》哀之。当朝廷严查胡宗宪案,徐渭也被牵连,命运在徐渭面前已经现出悲剧的光泽,一度因此发狂的徐渭作《自为墓志铭》,而他也从此踏上了死亡之路。

“或自持斧,击破其头,血流被面,头骨皆折,揉之有声;或以利锥锥其两耳,深入寸余,竟不得死。”持斧破头,引锥刺耳,又以椎碎肾囊,但种种稀奇古怪的死法都没能让徐渭痛快地告别这个世界,如此反复自杀有九次之多。这对于徐渭来说是何等的煎熬,而不断遭受打击的徐渭已陷入疯癫的边缘,嘉靖四十五年,徐渭在又一次狂病发作中,因怀疑继妻张氏不贞,将她杀死,因此被关入监牢。自杀不成却将继妻杀死,徐渭似乎在人生的苦难中清晰地看清了死神的模样,这曲折的赴死之路将他逼到了凄惨的边缘。

出狱的时候,徐渭已经53岁。徐渭晚年以卖画为生,但从不为当政官僚作画,“有书数千卷,后斥卖殆尽。畴莞破弊,不能再易,至借稿寝”,常“忍饥月下独徘徊”,杜门谢客,最后在“几间东倒西歪屋,一个南腔北调人”的境遇中结束了自己的一生。七十三年的生命画上句号的时候,他的身边只有一条一狗与之相伴,而床上连一铺席子都没有,凄凄惨惨。

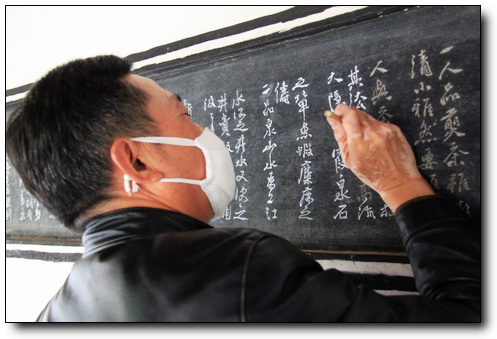

青藤书屋是徐渭一生的起点,四百年后依然寂静如初,而作为徐渭生命终结之地的墓园则更是清幽冷寂。在绍兴县兰亭镇里木栅村姜婆山东北麓,从印山越国王陵向东,穿过树林,踩着后来人铺设的石板向前,是一处竹子搭起的门楼,再向里,则是幽静的徐渭墓园。墓园的大门开着,门上写着“有事外出,如需参观请致电……”,没有一个拜访者,只有在书法碑石的一侧,一个中年的管理员,正在给已经褪去颜色的书法碑石细致地进行漆描,这情景就像他曾经题写在葡萄画中的那首诗一样:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”

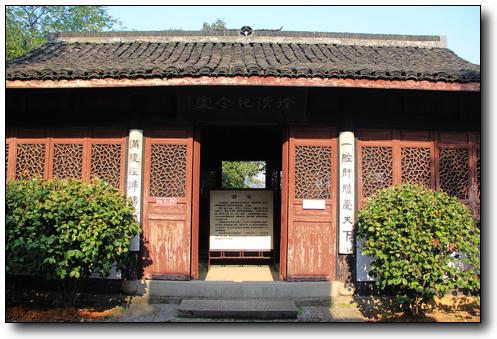

一座古朴简单的青冢被松树环绕着,墓碑上是沙孟海题写的“明徐文长先生墓”。这里是徐氏家族墓地,旁边还有徐渭父母和兄弟的墓,墓园内还有一处徐渭纪念室,里面陈列了一些画像、文字资料和徐渭的作品。“一腔肝胆忧天下,满腹经纬传古今”这门口的对联像是对潦倒一生而又名垂千古的徐渭一生的概括。只是“忧天下”的肝胆和“传古今”的经纬都是身后之事,而从青藤书屋到姜婆山的生死之路,对于徐渭来说,走得太过凄婉太过悲痛,“古今文人牢骚困苦,未有若先生者也。”徐渭葬身青冢30多年后,袁宏道如此沉痛说道。

|

|

|

| 几经转折的青藤书屋 |

|

|

|

| 静静的小院 |

|

| 自在岩 |

|

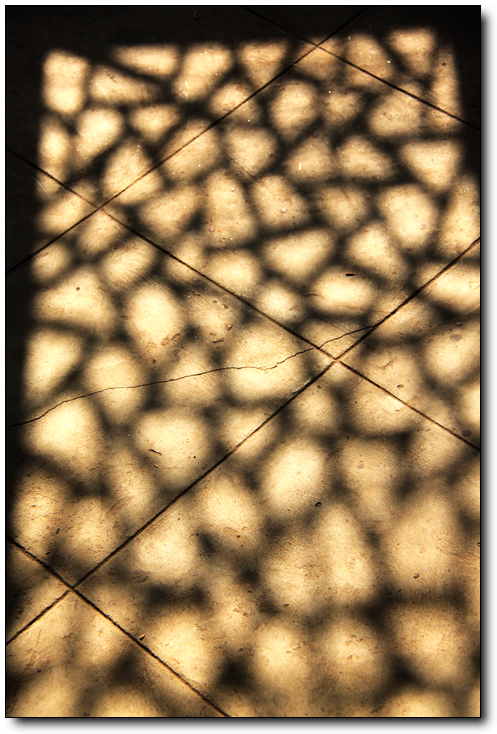

| 屋内的斑驳光影 |

|

| 青藤书画图 |

|

|

|

| 徐渭墓园 |

|

| 徐渭墓 |

|

|

|

| 徐渭纪念馆 |

|

| 也是斑驳的光影 |

|

| 墓园“值班室” |

|

| 漆描徐渭诗文的管理员 |

[本文百度已收录 总字数:4187]

思前: 灵光乍现的印山越国王陵

顾后: 《天堂的孩子》:错失也是一种温暖