2019-11-21《安娜》:只不过是一个俄罗斯套娃

瘸腿的奥尔加在瓦西列夫被杀后如愿成为了俄罗斯情报局局长,坐在自己的权力之位上,她打开了电脑,是女杀手安娜和她的约定:“希望你删除我的所有资料,还我自由。”在一声“贱人”声中,奥尔加终于按下了删除键,里面所有关于女杀手安娜的资料都被清除——当自己获得了权力,当安娜得到了只有,那最后一声“贱人”是对这个终于逃离了自己掌控的杀手的称呼,其实也是一种自我注解:用自由为条件,让一个女人成为杀人工具,当然是一种贱人式的存在。而在电影之外,这一声“贱人”仿佛也是对无视观众智商的电影的一种评价。

《这个杀手不太冷》的观影已经过去了好长时间,在没有对吕克·贝松拍摄的新电影进行观影的情况下,一切似乎还停留在这唯一一部电影的既有概念中,但是当2019年的最新作品《安娜》观影完成,我在豆瓣上史无前例地标注了二星,留下的一句短评是:“神圣化一个人其实是在妖魔化一个人,一部吕克·贝松版的抗日神剧。”那语气中透露的失望甚至鄙视仿佛就是骂出了那一句“贱人”——或者,《这个杀人不太冷》本身就是在神圣化吕克·贝松,而时隔多年才发现这一种神圣化就是妖魔化,在这一个苍白的剧情、落俗的结构,夸张的表演中,何来神圣?当被设计的暴力和被炫耀的技术占据了一切,所有的逻辑其实都是破绽百出的,就像安娜这个女杀手一样,当她以一己之力成为令人胆颤的女杀手,无疑是神圣化了她,但是这种神圣化完全是吕克·贝松的自我想象,将自我想象变成脱离逻辑的影像虚构,最后只能落得“贱人”的骂名。

安娜最后的目的是获得自由,这种重新获得自由的欲望如此强烈,以致于她加入了俄罗斯的克格勃,执行了奥尔加给她的所有杀人计划,在几年时间里杀人如麻;之后身份暴露之后,又变成了美国中情局的秘密杀手,同样以不可思议的杀人方式杀死了克格勃的老大瓦西列夫,即使最后身份在奥尔加这个女人面前暴露,但是最后的双赢结局终于让让她获得了自由,当一切信息被删除,这个在克格勃和中情局杀人无数的女杀手终于从奥尔加的电脑中被清除,安娜也从情报机构的一个杀人机器变身为正常的女人。自由如此可贵,那么她是如何失去自由的?

“五年前”是吕克·贝松揭露她失去自由的一个时间点,父亲曾经是海军上尉,但是在政治事变中失去了一切,安娜也沦落街头,这是安娜失去自由最原始的起点——父亲身为上尉,最后成了政治的牺牲品,这无疑是安娜命运的转折,吕克·贝松或者在这个层面上或许有对政治的暗喻,甚至在安娜成为不同间谍机构的杀手时,他也有过嘲讽,但是最后这种嘲讽变成了游戏,吕克·贝松甚至沉浸其中不可自拔,最后嘲讽失去了一切意义。当安娜在街头被一个叫彼得的男人把她带到了家里,安娜才真正失去了自由,这是一个以吸毒、抢劫为生的男人,安娜的存在只不过是他发泄欲望的工具,终于克格勃的亚历克斯找到了她,在打死了彼得之后,亚历克斯向安娜发出了邀请:“这是你命运的转折点。”一把枪指着,一种死亡已经发生,与其说是邀请,不如说是威胁,而安娜选择了拒绝,她拿起桌子上的刀,划向了自己的手腕,“我不感兴趣。”

血滴落下来,如果此时安娜选择以自死的方式拒绝成为一个签下契约的杀手,或者对于她来说,还保留了一丝尊严,因为她虽然身无分文,虽然孤独一人,但是没有背负杀人的罪恶,没有成为让更多人失去自由的杀手,在这个意义上,当安娜最后用手按住了伤口,答应用五年时间唤回自由,无疑是出卖了自己,而亚历克斯对她的承诺其实根本没有什么诱惑:“你的生命是一份馈赠——你的父母会同意你这样做嘛?”这个逻辑就可笑得很,难道用自杀的方式保持尊严不是对父母最好的报答?难道在一支枪的威胁中放弃成为一个女杀手不是对生命的尊重?可是安娜竟然答应了——为了五年之后的自由?本身自由就在面前,却等待五年之后背负着无数生命而唤回来卑贱的自由?

| 导演: 吕克·贝松 |

“相信你自己”成为安娜自欺欺人的一个借口,也成为吕克·贝松制造暴力王国的一个假言命题。从这里开始,安娜成为了克格勃的一员,而当她被亚历克斯推荐给奥尔加期望加入克格勃的时候,奥尔加却给了她一个不可能的任务,那就是在五分钟之内拿到想要的东西。这是吕克·贝松演绎安娜这个女杀手成长的最暴力场景,一个身材弱小的女人,突然面对餐馆里十多个拿着枪的男人,她硬是用自己的高超技术将他们一一杀死。为了突出安娜的过人之处,吕克·贝松几乎将其推上了神坛:在一个几乎无处躲藏的餐馆里,在一个到处是拿着枪的男人面前,一个女人如何绝处逢生,而且她拿着的那把枪根本就没有装子弹,这只不过是奥尔对她的极端考验。但是安娜做到了,她闯入其中,发现枪里没有子弹便更换了弹夹,然后左右开弓一枪撩到一个——当三分钟过去,在外面的奥尔加对亚历克斯说,她不可能完成任务;当五分钟过去,亚历克斯希望奥尔加再延长一分钟。但是在里面的安娜其实做到了,在五分钟的时候,她以为打死了最后一个男人,却不想被背后的男人按倒在地,在挣扎无果的情况下,她竟然捡起地上的一把叉子,活生生反守为攻,杀死了最后一个男人——当她满身是血出来,奥尔加的汽车刚刚开走。

在失去了逻辑可能性里,安娜成为了一流的杀手,从此她成为克格勃的正式成员,以模特的身份为掩护,不断执行奥尔加给她的任务,而在这期间,她根本没有失手过。在餐馆里,一个女人可以面对几十个训练有素的男人,完成不可能的任务,这是吕克·贝松的一次戏化,是把一个女杀手塑造成一个女英雄,而这个女英雄在成为克格勃之后杀人如麻,没有一次失手,在成为中情局杀手之后,也没有一次失手,她是完美的杀手,她是机器杀手,也正是在这个意义上,安娜其实已经变成了一种工具式的存在,神圣化的背后当然是妖魔化。这里用简单的推论就可以将吕克·贝松的英雄塑造论解构得一文不值:她最后是执行了杀死瓦西列夫的任务,而且在和他下棋时成功干掉了瓦西列夫,这里的一个漏洞是:在和克格勃最高层对话和下棋的时候,她怎么可能身上带有枪?作为一个情报机构的最高层,这种安保太幼稚了;如果可以带枪,那么安娜的自由早就来到了,她完全可以带着枪在奥尔加给她任务时,干掉奥尔加;在瓦西列夫威胁她的时候,拔出枪干掉他;在亚历克斯让她执行任务时也杀死让她跌入深渊的亚历克斯——她何必等待五年?

而且安娜身手敏捷,完全碾压了一切的对手,在第一个任务执行时安娜已经超越了一个人的存在,而在最后杀死瓦西列夫的时候,她在给亚历克斯注射了麻醉针之后,面对包围过来的克格勃士兵,也是得心应手,上演了“一个人的战斗”。所以这里的一个疑问是:安娜真的能如此出神入化?安娜其实是克格勃里面的一个女杀手,当然不是唯一,也就是说,克格勃里还有像安娜一样身手敏捷的女杀手,那么要真正干掉安娜,也是绰绰有余,这就有了矛盾,安娜之生与死,都只是为了满足吕克·贝松的需求,都只是为了塑造一个踩着被人尸体跨过去寻找自由的女杀手。所以在这样一种矛盾的推论中,安娜的命运其实变得可笑,她当初是被亚历克斯“选中”而成为女杀手的,也就是安娜身上有一种能力,亚历克斯的说法是聪明,她会下国际象棋,会开不同的锁,这也许是其他女杀手不具备的,但是在训练一年后安娜执行了那个五分钟的任务,并没有什么智力的展示,一切只不过是身体的格斗,而她分别从亚历克斯和中情局的米勒那里不露声色地拿到了电脑中的材料,或许可以算是一种智力游戏的胜利,但是这两件东西在安娜五年的卖身过程中并没有起到关键作用,甚至只是吕克·贝松为了迎合智力优势做的一种补充。

|

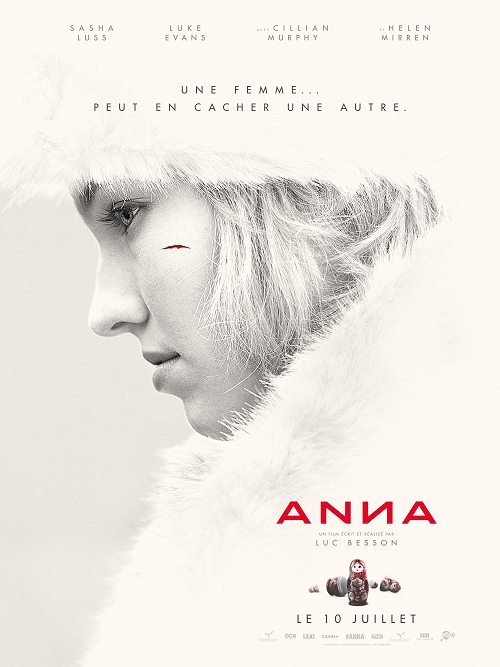

《安娜》电影海报 |

所以安娜只是一个普通的杀手,而且在执行任务的过程中,她也失手了:第一次失手就是去杀威腾伯格的过程中,她刚要举枪就被早已埋伏着的中情局人员抓获,因为米勒从她的背包动作中看出了破绽,于是这场本来为克格勃卖命的行动发生了转折,米勒给她的条件是:为我们做事,一年后给你自由。对于安娜来说,一年的期限比克格勃还有两年的期限自然更短,而且在当时被动的情况下,如果不答应就会杀死,于是安娜答应了条件,她成为了中情局的杀手;当米勒给了她杀死瓦西列夫的任务,却又被奥尔加识破了,因为奥尔加从那次执行杀死威腾伯格的任务中发现安娜的手臂受了伤,在房间的12分钟里已经发生了她预料之中的事,也就是这一次被暴露,奥尔加给了她终极的任务:利用美国中情局要杀瓦西列夫的机会,顺水推舟,然后让自己坐上局长的位置,如此一举两得,安娜也就获得了自由。

两次失手,两次暴露身份,无疑安娜并不是完美的杀手,她作为杀人机器还有明显的不足,如此,她在几年时间里执行的几百个任务,怎么能保证万无一失?在吕克·贝松走马灯似的杀人场景中,安娜其实完全成为了吕克·贝松推动情节的棋子,无关性格,无关客观条件,无关逻辑,为了情节该杀时一路杀杀杀,而情节需要又变身为被控制的女人,甚至,里面的一切设置都为了达到这个观影效果,试问那个叫莫德的女友存在意义何在?而当最后和奥尔加联手上演的“金蝉脱壳”行动,又完全逃离了米勒和亚历克斯的眼睛,这完全变成了一种选择性安排,于是安娜在执行完最后命令之后,换下了防弹衣,摘掉了假发,又让奥尔加删除了数据,即使在被骂“贱人”的情况下,也终于获得了属于自己的自由。

从一个孤儿变成吸毒的女人,从克格勃的间谍变成美国间谍,安娜的命运其实就像她当初卖的套娃,“我是女儿,是女人,是间谍,是俄罗斯间谍,是美国间谍……”所以安娜想要从这个套娃命运中解脱出来,找到属于自己的命运,只是在工具式的存在里,在杀人机器的经历中,自由或者只是一个虚幻的外壳,那个自我一直在俄罗斯套娃的深处,它被紧紧攥在那个叫吕克·贝松的男人手上。

[本文百度已收录 总字数:3979]