2013-12-13 “笔锋胜似坦克”的红色记忆

一座祠堂,一段历史,以及一个老人。

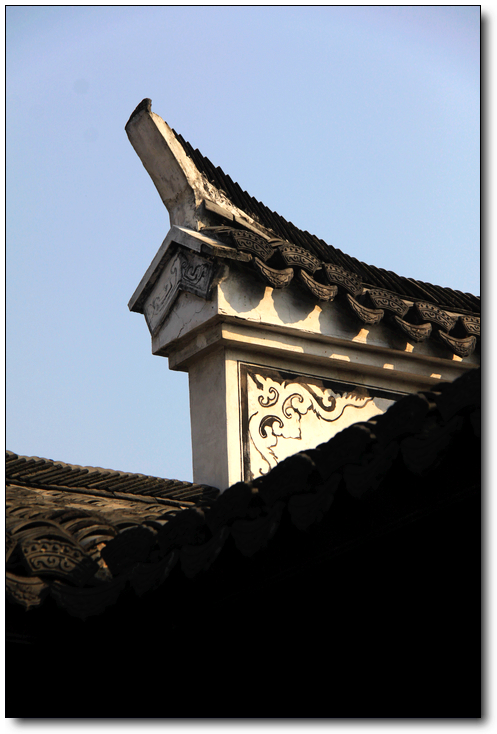

初冬的阳光有些迷蒙,空气中夹杂着一些雾霾,远处的山绵延着,却仿佛已经沉睡,而在这徽派建筑的祠堂里,那一段70年前的历史仿佛也被掩卷在深处,而静静翻动的似乎只剩下一个孤独的老人。

这个鹤村121号的建筑已经修葺一新,“浙江省文物保护单位”的石碑也是刚刚立起来,在时间的沉淀中,新似乎是为了衬托那旧有的故事,而孤独的守望也是为了铭记那一段红色的记忆。这里曾经有过敌伪的封锁,这里有过抗日的烽火,这里有过白色恐怖,这里也至死的抗争,而一支笔,一张报,一腔热血组成的是70年前“笔锋胜似坦克”的青春岁月。

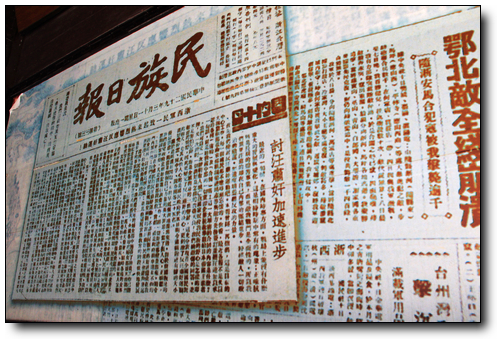

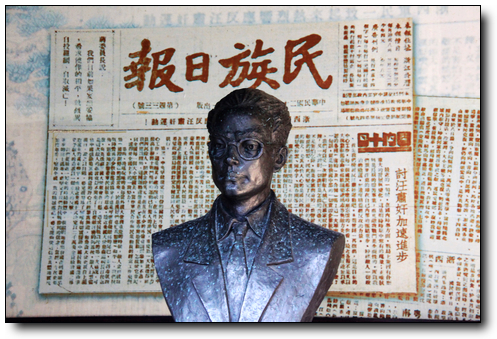

“神圣的抗战,可以使中国在废墟上新生;同样的,独立自由的民族新文化,也将是在漫天烽火中成长的。”这是《民族日报》社长王闻识在该报创刊一周年上写下的一段话,它是一张四开的报纸,却以宣传抗日为己任;它虽是国民党的机关报,却成为共产党的舆论喉舌。1939年5月《民族日报》正式在浙西天目山脚下的於潜鹤村创办,该报由当时的浙江省政府主席黄绍竑筹资,得到中共地下党的大力帮助。这张报纸从创刊到1940年9月被迫大改组的近21个月时间里,实际上是由中共地下党所掌握,是抗战初期面向浙西敌后,面向杭、嘉、湖沦陷区的一支旗帜鲜明,战斗力很强的抗日宣传文化队伍。

定名《民族日报》,是立意坚持抗日民族战争,坚持抗日民族统一战线,争取民族解放。社址选定在鹤村这个穷乡僻壤的小山村是有特殊意义的。它既在前线又不太显眼,既接近浙江省政府浙西行署所在地天目山这个浙西政治、军事斗争的前哨,又便于得到中共地下党的领导。本着“国家至上,民族至上”的办报立场,在创刊时报纸发出的誓言是:“用文化持有的武器,来配合政治进攻,粉碎敌人伪文化侵略。”

《民族日报》经历了历史的风云,经历了浙西这一东南前哨抗战历史,但也在白色恐怖下见证了血色屠杀,在经过两次改组之后,报社内的共产党员和进步人士被血腥镇压,其中19人被捕12人壮烈牺牲。1945年10月,国民党浙西行署宣告撤消,历经6年10个月的《民族日报》随即停刊。

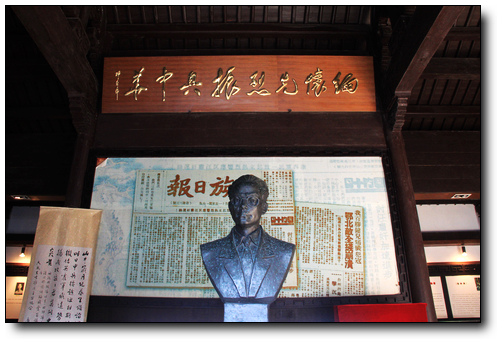

70多年过去了,如今的何家祠堂里已经听不到隆隆的机器声,闻不到浓浓的油墨味,只有一个孤独的老人在这里讲解这那一段历史,他是民族日报纪念馆的创办人,在他的努力下,这个废弃的报馆成为了爱国主义教育基地,那段斑驳凋敝的烽火岁月再次被点燃,使“笔锋胜似坦克”的红色记忆绵延不绝。

|

|

|

|

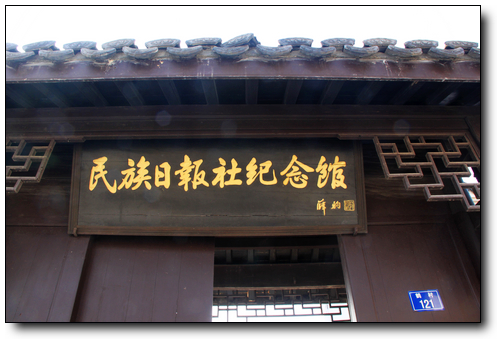

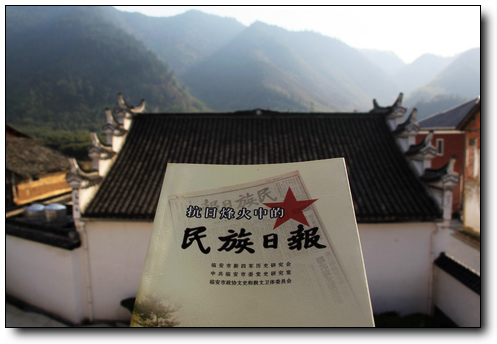

| 《民族日报》纪念馆和旧址 |

|

|

|

|

|

|

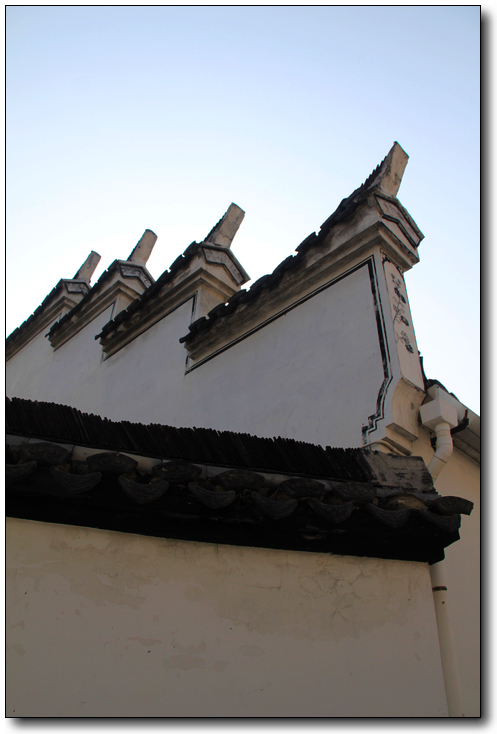

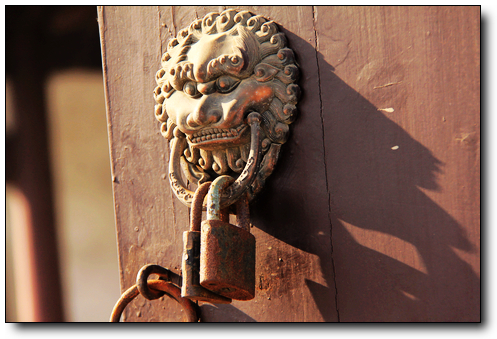

| 典型的徽派建筑 |

|

|

|

|

|

|

|

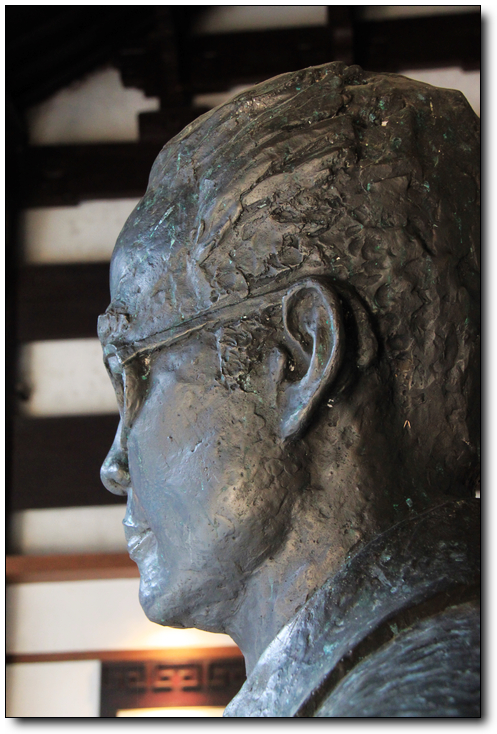

| 王闻识和报人雕像 |

|

|

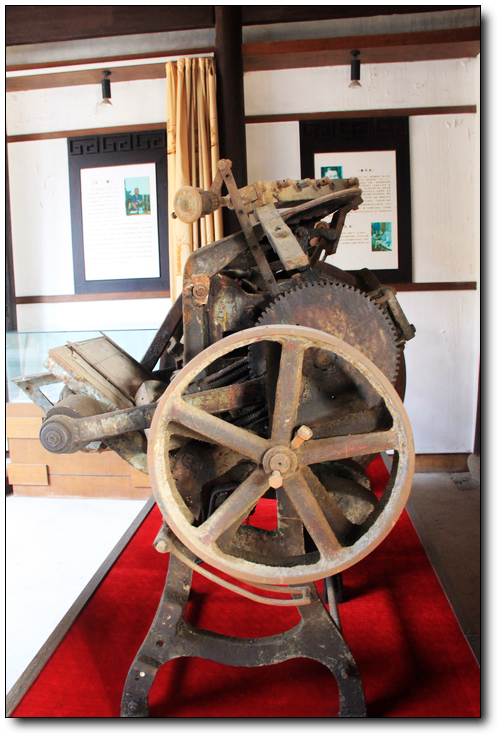

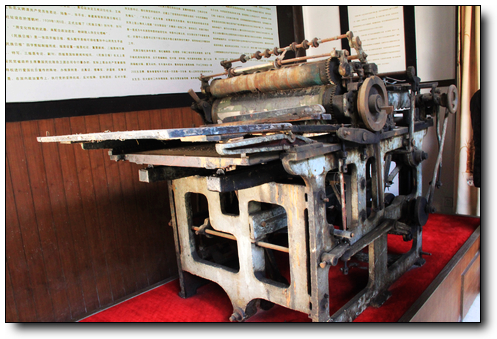

| 各类印刷机器 |

|

|

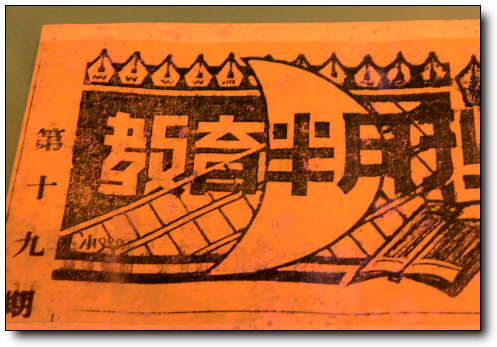

| 《民族日报》副刊报头 |

|

|

|

| 一个人的守望 |

[本文百度已收录 总字数:1978]

思前: 转弯处瞥见

顾后: 《后现代状态》:谁将拥有知识?