2014-08-22 《麻将》:亲嘴,在恶的游戏之外

帅气的“香港”和安琪儿亲过嘴吗?破产富豪的儿子红鱼、牙膏和艾丽丝亲过嘴吗?亲嘴是男女爱情的表达方式,甚至是欲望世界的必经之路,但是谁也没有给予这一个问题以肯定的回答,没有爱情,没有亲情,在真情沦落的现实里,他们只是编织一个恶的游戏,“不要亲嘴”是他们的教条,“动脑子不动感情”是他们的准则,甚至说着那一口西方世界英语的马卡斯、“金丝猫”也在交易式的冰冷世界里,赤裸裸地躺在和肉体有关的金钱之上。

但是在这个和金钱有关、和感情无关的游戏世界里,伦伦和马特拉却拥抱着对方,在陌生人经过的大街之上,在灯红酒绿的夜晚,突破着那一些规则和禁忌,热情相吻。他们是那个世界之外的存在,他们逃离了难以生存的房间,却以最大胆、最真情的方式表达着爱意。起先是寻找,当伦伦站在街上转身的时候,世界也跟着转向一个亲嘴的方向,他们没有任何顾忌,他们只拥有对方,甚至——那一刻的相拥相吻相爱,也是对于身边那些陌生人和陌生世界的示众。在伦伦和卡特拉的世界里,爱正在萌芽,爱正在复苏,爱也在打破那个有关恶的游戏。

|

| 导演: 杨德昌 |

|

这是被抛弃的现实,这是被恶浸染的世界,对于红鱼来说,父亲给了他作恶的方法,给了他欺骗别人的手段,在他的观念中,这个世界上的每一个人都不知道自己在做什么,“这个世界上没有人知道自己到底想要什么。他们就等着别人来告诉他们,所以,只要你用很诚恳的态度告诉他,他想要什么就对了。知道为什么吗?因为没有人愿意在失败的时候承认自己的错误,他们宁愿自己是上当被别人骗……”上当被别人骗,变成了茫然生活唯一的出路,这是红鱼从父亲身上学到的人生观,所以只会说“No Probilm”的他成为骗局的组织者,他要让别人活在被骗的生活里,所以在香港、牙膏和伦伦四个人组成的世界里,只有欺骗,只有虚伪,只有不动感情的交往。

所以四个人各施其职,帅气的“香港”是个泡妞的高手,他骗取被马卡斯抛弃的艾丽丝的感情,跟她上床跟她睡觉,却不付出一点感情;他也骗取安琪儿的感情,主动接近她在那间老邱送她的大房子里做爱。但不管是艾丽丝还是安琪儿,他恪守不亲嘴的信条,这种不动感情的骗局实际上就使他成为性奴役的实施者。而光头的牙膏成为看风水预测未来的小博士,他们用那辆卡车将发型师的=粉红色奔驰撞掉,又假装预测车子会有麻烦,让发型师佩服得五体投地,从而在他的介绍下,进入安琪儿的房间,给她看风水,而这一间房子被小博士说成是充满了各种恶鬼,必须花钱消灾,上辈子是个皇太后,你的车今天会有麻烦,如此等等,一方面是散布谣言,另一方面又通过伦伦故意制造事故让这些预测应验。

欺骗是为了获取别人的信任,在别人的信任中获得一种快感,其实他们并非需要那些钱,只不过破坏带来的控制让他们感觉到价值,实际上也就是在这样实施中让那些茫然的人成为生活的奴隶。红鱼受着父亲的伤害,反过来又成为这种伤害的实施者。“这年头要出人头地,要动的是脑筋不是感情,要想害别人,就害他动感情。”所以面对刚刚从法国赶来要见马卡斯的马特拉,红鱼像一个心善的人,让她住旅馆,给她安慰,处处营造一种和谐的氛围,而其实,他只不过是想在马特拉身上获得生活的另一种指向,她是这个社会最茫然的人,正是这善的投入获取她的信任,之后便在“金丝猫”面前,将她当做发财机器而介绍了卖淫的工作。

|

|

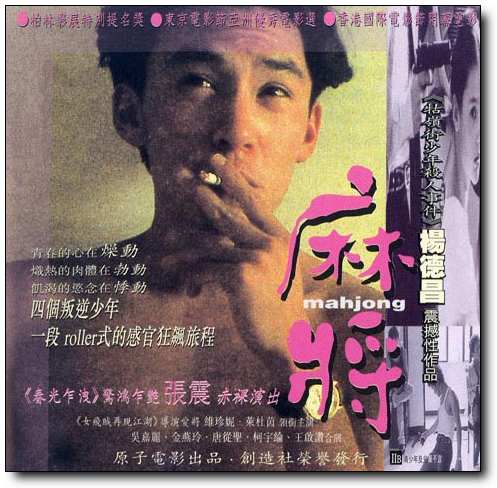

| 《麻将》电影海报 |

“除了傻子和骗子,世界上还有一种人,叫做年轻人。”其实在这个处处充满骗局的社会里,四个人的游戏真正指向的是破灭那种真情,香港带回来艾丽丝,艾丽丝以为自己爱着的香港也爱着她,可是在四个人的王国里,根本没有什么爱情,只有共享,只有每个人拥有的大炮权力,“香港的女朋友就是我们的女朋友。”牙膏拉着艾丽丝的手,要把她拉到另一个房间睡觉,他们从小一起长大,他们所有事都在分享,包括爱情,甚至肉体的激情,都是分享的内容。艾丽丝不解,红鱼告诉她,“你真的爱他就不要害他,你这样拒绝会连累我们的。”也就是说,男女之间的爱情不是只属于自己的私密空间,而是属于大家的礼物,这便是要付出的代价,所以最后,他们拿着艾丽丝的内裤在房间里大叫,一种解构的快感以恶的方式得以实现。

爱情是一种游戏,而且是共享的游戏,这便是他们的法则,而其实在这个世界里,不光是麻将四人组合在实施着这样一个卑贱而丑恶的游戏,连从英国来的马卡斯和“金丝猫”也在这样的游戏世界里。马卡斯只不过是在英国无法立足,才来到台北,但是对于他来说,女人只不过是玩物,他身边曾经有金丝猫,有艾丽丝,而现在又来了清纯的马特拉。千里迢迢从巴黎赶来,只是为了见一面当初不辞而别的马卡斯,只是为了当面问他是不是爱她,但是马卡斯依然无法给她一个答案,他甚至要她马上离开台湾回去,没有钱,没有住处,对于他来说,更是一种生活的阻碍。而金丝猫面对失望不解的马特拉说:“这条街恋爱是没有结果的,作为补偿,即使失恋,也还可以拥有其他希望。”其实很清楚,在这个没有爱情的世界里,女人需要的是另一种补偿,这边是赤裸裸的金钱。“你很像十年前的我。”这是金丝猫对马特拉说得最真实的一句话,当初她或者也是为了爱情来到这个陌生的地方,而当爱情沦落,十年时间改变了一个女人对于爱情的向往和痴情,她变成了另一个骗局的实施者,这个“在床上混”的金丝猫不仅双腿一开就有20万的收入,而且还做着介绍女人卖淫的罪恶勾当。

这便是赤裸裸的现实,肉体可以共享,爱情早已沦落。而在这亲嘴会衰的麻将四人组合里,伦伦似乎是一个异类,他是新来的成员,对于这一切的规则很陌生,而这种陌生对于他来说则是一种善的坚守。他在团体里似乎只负责翻译,或者被动帮他们实施一些骗局,但是在他的内心深处,却被善良美丽的马特拉吸引,他告诉她红鱼安排的工作是卖淫,它又帮她藏身在自己出租的房子阁楼上,“我看到你就觉得你与众不同。”与众不同,是这个世界最后的那一点善良和真情,马特拉是为了自己的爱情来到这里,而当她即使被马卡斯欺骗也依然坚守,而伦伦虽然在麻将四人组里,却从来没有和他们一起分享女人,他躲避着这一切,而翻译的角色给他的却是另一种语言的共通,他和马特拉不讲中文,在英语的世界里反而变得没有阻隔。

“我是新来的。”这是他的自我定位,正是因为新来的,才不会进入到那个恶的游戏中,才不会在不能亲嘴的世界里共享肉体,也正是因为是新来的,才可以发现和马特拉共同的那份真情。那一场绑架对于他们来说,却是一个真正新的开始。本来黑道要勒索的是富豪的儿子红鱼,因为红鱼不想接电话,而使他们误以为伦伦是富豪的儿子,从而绑架了伦伦和在阁楼里的马特拉,两个人面对死亡的威胁,毅然实施了解救,挫败了黑道的阴谋,也使他们彼此看见了对方的真心。

这是对于恶的解救,而其实,红鱼所编织的恶的游戏破灭一方面是解救,另一方面是溃败。有人打电话给红鱼,告诉了他父亲所在的地方。见了面,红鱼倒像是父亲,对着坐在一边的父亲怒骂和讽刺,那一刻他是胜利者,是对父亲常年以来那场骗局的报复,甚至他也告诉父亲他到底想要什么,“女人,喜新厌旧的女人。”但是当他之后和找他父亲的黑道杀手再次去找父亲的时候,在他面前的却是死亡。父亲和曾给红鱼打电话的女教师躺在那里,身边是一只喝光了水的杯子。这是死亡,却和爱情有关的死亡,从来都认为父亲是一个喜新厌旧,在女人面前编织谎言的人,却以一种触目惊心的殉情方式告别这个世界。这对于红鱼来说,是游戏大厦的坍塌,没有人知道自己要什么,这是父亲对他说的话,而父亲却以这样一种死亡告诉他其实那句话才是真正的骗局,钱买不到什么?钱买不到的就是感情,红鱼甚至回想起那个女教师约她在咖啡馆里见面时说的那句话:“其实我想让你知道,你父亲很爱你。”

这便是最痛苦的现实,原以为父亲带给他的是冷漠和伤害,却隐藏着那一份没有说出口的爱,而等到爱在身边的时候,父亲却以死亡的方式告别了这个世界,告别了儿子。“动脑子不懂感情”这句话对于红鱼来说,仿佛才是世界上最大的骗局,所以当面对还在喋喋不休想要和他一起发财的老邱时,他怒不可遏,“活着就是赚钱?告诉你,我没兴趣!”在老邱继续劝说的时候,他拔出来腰间的那把枪,对着老邱的腿射出子弹,并问他:“现在你有没有死的感觉?对人友善,是不是死得安心点?”老邱在地上痛哭挣扎,“让我见儿子一面。”这是老邱在痛苦中发出的请求,那一刻红鱼感觉自己的遭遇,“你平时想到过儿子吗?”这一句话像是对那个陌生却已经死去的父亲质问的,那一刻,他其实在愤怒中看见了自己对父亲的宽恕,而当他准备去叫救护车的时候时,老邱告诉他,那个叫安琪儿的女人根本不是骗了父亲破产的女人,这一消息,意味着红鱼实施的所有报复都变成了一个错误,安琪儿不是那个安琪儿,香港勾引的只是另一个和自己无关的女人,所以他再也不会去叫救护车,拿起枪朝着挣扎的老邱连射,血汩汩流出,他跪倒在地上,发出了痛苦地哭声。

游戏破灭了,哭的并不只是红鱼,香港在那间安琪儿的房间里也大哭起来。本来是勾引女人,却不想安琪儿带来另外两个女人,他第一次发现自己才是被糟蹋的人,而其实,三个女人也用一种共享的原则处理着身边的男人,他陷在“她们”构筑的另一种恶的游戏里,香港变成了被奴役的对象,那一刻他才发现什么是丑恶,什么是羞耻,那一晚,他的哭声响彻在城市的上空。

编织骗局的红鱼自身陷在不能自拔的谎言中,香港被丑恶的肉体奴役,这便是生活的另一面,他们埋葬了爱情和亲情,而在另一个意义上,却在覆灭的时候突然发现金钱之外的亲情,肉体之外的爱情,但是一切似乎无力挽回,在红鱼的枪声中,香港的哭声里,他们都已经无法返回,而只有牙膏留下来组成新的四人组合,他向更为年轻的一代人传授着他冷酷的方式,这是一种轮回,无休无止的游戏终究会有另外的谎言,另外的骗局,另外的死亡。

这是现实一种,而在这个被沦陷的社会里,所谓西方的价值观也从来不是解救的方式,马卡斯和金丝猫讲着英语,却也是这一场游戏的实施者,而对于台湾世界来说,这样的财富神话依然只是一个可笑的寓言:“贫穷已经过去了,现在他们都很有钱,十年后这里可能会成为世界的中心,将来的西方文明将在这里繁荣。有趣的是历史的讥讽,19世纪是帝国主义的繁荣时期,21世纪也是那样。”但是这样历史的讥讽却在马特拉的身上得到了颠覆,她离开了马卡斯的车子,消失在热闹繁华却又杂乱的街上,她的离开不是逃避,而是为了寻找,寻找那个对她说过“我爱你,就这些”的伦伦。是的,唯有伦伦和马特拉,知道自己想要什么,也只有他们,一直在这个恶的游戏之外存在。

转身,拥抱,没有地域的差别,没有语言的隔阂,真情有时候就是一个简单的动作,就是对于不能亲嘴规则的颠覆,是的,这是最后的温情,也是他们可以告诉自己的有关爱情的唯一答案。

[本文百度已收录 总字数:5585]

思前: 《小花》:十八岁给我一个姑娘

顾后: 忍者“乌拉龟”