2022-08-22《红色赞美诗》:谁会留在革命的舞台上

红色,是手掌上的伤口,是把河流染成红色的鲜血,是高高扬起的旗帜,是燃烧的火焰,是鲜艳的花朵……红色是革命,红色是牺牲,红色是死亡,红色是信仰,当米克洛什·杨索在87分钟的电影中唱起《红色赞美诗》,多元的红色让赞美诗呈现出丰富的意象,还是在多元的表达中成为一种宣言式的形式主义?

政治歌舞电影,1968年的《闪耀的风》是杨索进行艺术实践的一个起点,政治和歌舞的结合,在“1968”这个电影的上映节点已经达到了解构和建构的目的,4年后,杨索再次在《红色赞美诗》中实践这一艺术主张,无疑他所探求的叙事更为晦涩,意象的运用也更符号化,在28个长镜头的叙事中,“红色赞美诗”所要建立的是怎样一个实验的剧场?其实和《闪耀的风》相比,杨索在这部电影中明显削弱了可能的叙事逻辑:背景设置在广阔的草原之上,人物关系不再只是革命者和神学院学生以及警察之间,故事也不再是关于革命的论辩和组织关系的戏剧化呈现,当叙事退出舞台,形式意义的场面调度和象征符号主宰了“赞美诗”的主体,而人物情感的变化也在弱化中变成了符号化的所指。

依然是从长镜头开始。第一个长镜头5分08秒。从鸽子在手心里啄食的特写开始,镜头慢慢推远,慢慢上移,慢慢横摇,画面容纳了更多的符号和元素:喂食的是女人们,然后是士兵,是演奏者,是堆着的粮食,马匹的走动在镜头前形成了一种遮掩;但是镜头并非固定在那里,景别的变化中,军警和年轻的农夫站在一起,“我们要和他们谈谈。”大家举手便是赞同:“大家一起去。”然后歌声响起:“只有富人才有土地,只有富人才有山河……”镜头继续横移,向右过程中,女人在跳舞,之后走过来头戴蓝色头巾的女人,她是这群人的领袖,军官的交谈变成了对峙,“为了人民的权利……”手中的酒杯慢慢举高,然后倒掉了杯中的酒;镜头再移动,有人手拿文件宣读了“匈牙利的现状”:“在这片土地上,垄断资本家垄断了国家所有的产品,他们创造的新工业对农民没有任何好处,而且破坏了我们的独立自主……”朗读还在继续,但是摄像机已经离开了朗读者,在声画并不对位的情况下,镜头里的警察说:“我们要与你们辩论。”而回应这句话的是歌声:“我们要建立自己的政府,工人万岁,自由万岁……”

从特写开始,到近景中景,到摄像机移动和固定,长镜头制造了景别的变化、焦点的变化和人物的运动逻辑,在形式意义上取决于杨索空前绝后的场面调度和无可挑剔的运镜,这是摄像机本身运动带来的结果。而在形式意义之外,杨索建立了具有象征意义的叙事空间:鸽子和和平有关,军警是国家机器,粮食和权利有关,当这一切被置于“匈牙利现状”的时候,时代背景凸显了一切的矛盾:垄断资本家控制了国家生产资料,富人拥有土地,产业结构让农民失去了劳作和生存的土地……所以在军警的谈判面前,人群直接表达了自己的政治需求:要建立政权,要获得独立,要争取自由。如此,那些群体似乎就被符号化了自己的身份:他们或者是农民,或者是工人,或者是穷人,或者是失去土地的人,但是他们一定是被压迫者,于是“红色赞美诗”变成了被压迫者反抗压迫寻求独立和自由的革命行动。

| 导演: 米克洛什·扬索 |

第一个长镜头的运动特性决定了整部电影内在的叙事线索,那就是运动,那就是改变,那就是革命。在形式意义上,镜头的运动是最主要的运动形式,它们制造了人物的情绪变化,制造了紧张气氛,制造了矛盾的演变方向——杨索的长镜头美学主要体现的便是这样的哲学意境,它突破的是封闭空间中的叙事,在无限向远的过程中又以回收的方式回到叙事基点,在来回、左右、上下中带来运动的强烈感觉。而除此之外,便是人物内在情绪积累、爆发和转变的过程。革命者起先喊出的是:“我们拒绝压迫。”但是这种对压迫的拒绝却让他们去寻找一种皈依:“我们社会主义者对上帝宣誓:我们要过自主的生活,我们不会贪污同志的一分钱,我们尊重我们的同志如同自己的兄弟姐妹,如果有必要,我们愿意付出生命,愿主保佑!”很明显,把自己命名为社会主义者,拒绝压迫却是为了寻找一种庇护,而这种庇护来自宗教的救赎:愿用生命来换取自由,但最后的归结点却是上帝。所以,这是革命所面临的的第一个矛盾,也是革命者所要解放自己的第一个任务。

女人在摇铃,女人的面前是水果,是面包,是肉,女人在祈祷,女人又拿起了面包走向教堂,神父在她面前说:“面包在这里,这是罪恶和造反者的象征,晚上恐惧将会降临到他们身上……”走向教堂,却被命名为罪人,就像社会主义者寻求主的庇护一样,这当然是不彻底的,而他们身后有人正扬起鞭子。革命者终于醒悟过来,当喊出“我们要为自由而奋斗”,他们夺过了鞭子,他们把神父关进教堂,然后一把火点燃了教堂门口的那棵树,点燃了教堂,这是革命者对宗教的发难,在熊熊大火中,教堂顷刻化为灰烬,但是这是彻底的解放?为什么还有人在喊:“拯救我们的主!”为什么还会有戴着军帽的牧师,“我对上帝发誓,我忏悔我的社会主义信仰,我宣布那是无效的,不会参与任何扰乱法律的事,帮助我吧,上帝!”牧师戴着军帽,这是宗教和暴力的结合,不管是祈祷还是忏悔,最后还是回到了上帝的庇护,还是回到了法律代表的秩序——这是革命之后的皈依?还是不彻底之后的背叛?

红色的火,是杨索“红色赞美诗”中主体的意象,它是反抗,是牺牲,是摧毁,但是它是不是真的是革命?火在这里出现了三次,第一次是烧着了那些堆着的粮食,在那份关于匈牙利现状的宣言朗读之后,粮食被大火烧掉,正代表了对国家垄断的一种抗议,那些粮食不是让农民和工人活下来,而是让他们一无所有,所以大火摧毁的是秩序;第二次烧毁的是军警手中的枪,在烧毁了粮食之后,军警手上的枪被他们拿走,没有枪的军警离开了现场,这是他们拒绝镇压的表达,人群接着将军警长官用麻袋套住,接着便把这些枪焚烧了;第三次烧毁的是教堂,这是他们对宗教力量的发难,是对神权的破坏——三场大火,烧毁了粮食,烧毁了枪,烧毁了教堂,在红色赞美诗中,他们反抗的是垄断,他们消灭的是权力,他们破坏的是宗教。

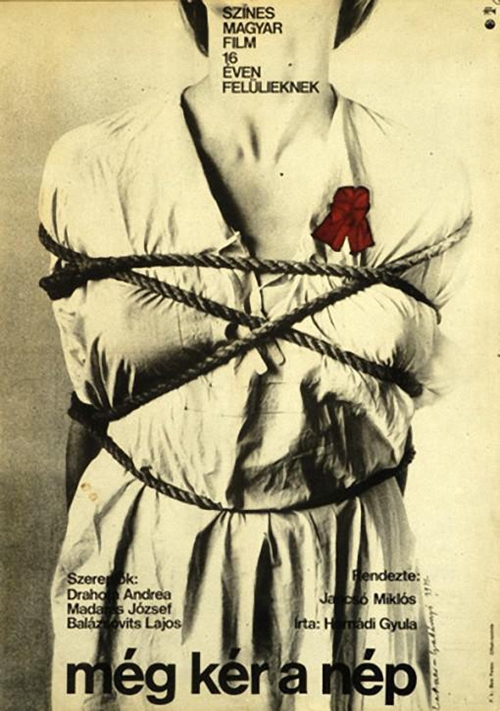

《红色赞美诗》电影海报

垄断、权力和宗教,是革命者革命的目标,用红色的火焰营造属于自己的“红色赞美诗”,这并不是彻底的革命,戴着军帽的牧师之存在,便是革命的异化结果。因为举着革命的旗帜,其中也有妥协者:“我们不想带来更多的牺牲。”其中也有懦弱的人,“我们要采用正确的形式,我们不会再杀人。”其中也有暴力的成分,“这是一个惨痛的悲剧……”所以当军警和群众在旗杆下载歌载舞,这不是革命的胜利,而是悲剧的开始:军警们从人群中撤离,然后围成一圈,枪声响起,人群倒下,他们在另一种谎言中走向了死亡,而红色赞美诗以鲜血之红印证了牺牲。

牺牲是女人手掌被打穿的伤口,是刀刻进手臂流出的血,是被染成了红色的河流——当长官跪在血河中的时候,当头低下面对死亡的时候,是不是一种忏悔?当锋利的刀最终刺向军警,是不是一种以暴制暴的反抗?红色的花在盛开,是不是革命的继续?“同志们,我们用空手反对暴力,我们不能让同志的血白流,不要停下,不要恐惧,不要害怕……”革命者在鲜血流出的“红色赞美诗”中继续前行,骑兵围绕着他们,枪已经上膛,尖利的刺刀做好了准备,这是不是新的一轮暴力镇压?而当女人穿着红色的衣服,手掌上的伤口变成了红色的花,他们一起拉出红色的布,新的革命是不是在牺牲之后重新上演?“我们都是工人阶级,工人万岁,自由万岁!”是他们出发新的宣言。

红色的火,红色的血,红色的鲜花,红色的旗帜,杨索的“红色赞美诗”似乎用“红色”和“赞美诗”构筑一种革命情结,但是无论是红色还是赞美诗,都不是一种单一的解读,甚至于革命的本质也并不是在统治/被统治、男人/女人、肉体/枪支、神/无神论的二元结构中寻找唯一的出路,在工人、农民、军警混杂的人物关系中,在忏悔和皈依、妥协与救赎、抗争与牺牲、背叛与孤立的复杂情感中,杨索其实是在探寻革命的可能道路,在阐述革命者的多元身份,甚至在建构关于革命的影像意义:革命是一场运动,革命是一场实验,革命是一个舞台,革命没有终结,就像电影本身,“我一定要坚持下去,直到尽头。”这也许就是身为革命者的杨索发出的心声。

[本文百度已收录 总字数:3498]