2016-07-07 《征服者佩尔》:“四百下”后的自由

向前,向前,再向前,踏过白茫茫的雪地,穿过冰川覆盖的沙滩,面向一望无际的大海,背着父亲准备的行李,藏着那一本《圣经》,少年佩尔的目光一定也穿越了那阻隔自己的大海,一定是看见了出现在海平面向自己驶来的轮船,那是属于他的方向,属于他的船只,属于他的自由。一个人,是身体的自由,逃出农庄,是心灵的自由,尽管冬天似乎还没有结束,严寒还没有结束,考验还在等待着他,甚至这样的奔跑只是幻想,只是一种行为艺术,咆哮的大海上也根本等不到船只,甚至即使有了船只,穿越大海之后等待他的也可能是另一个冬天,另一种茫然,但是对于佩尔来说,他终于不再像父亲那样退缩回贫穷和没有尊严的农庄,终于不再像痴呆的艾瑞克一样被赶出那扇关于生存的大门。

和父亲拉斯分手,是在那苍茫而毫无生机的雪地里,父亲抚摸着他的头,最后拥抱他,叮嘱他,然后转身踩着蹒跚的脚步,回到他生活的石头农庄,继续睡在那间鸡舍里,继续看管着那些马和牛,继续做一个被人使唤的马夫,继续忍受发生在那里的种种不公种种侮辱种种嘲笑。一个是父亲,一个是孩子,一个是回去,一个是离开,相反的方向,相反的态度,他们以一种背向背的方式书写着关于父子关于人生的选择。父亲为他准备了衣服和裤子,准备了袜子和鞋子,也为他准备了那一本圣经,他是以送别的方式把佩尔放在了一个独自等待船只、独自面对大海的命运中,“我太老了。”这是拉斯的感叹,也是自己的无奈。

“太老了”是生命的一种状态,也是一种命运困境,因为太老,从瑞典远渡丹麦而来却没有人给他和佩尔以工作;因为太老,农庄里的女仆卡娜拒绝和拉斯在一起,拒绝以一种临时家庭的方式生活;因为太老,在佩尔提出立即离开农庄的时候,拉斯还是最后放弃了,“我们难道就不能留下来吗?你自己走吧,我太老了。”那一种忍耐的叹息,那一种在角落里的垂泪,都把生命逼向了静止状态。对于拉斯来说,这是一种被打击之后的痛苦选择,当初他或者和佩尔的想法一样,带着希望,带着理想,带着人生更好的未来,离开瑞典托米莱拉米,乘船来到了丹麦,抵达对于他来说是一个理想国的目标,那里的烤鱼上放着葡萄干,那里的面包上涂着黄油,那里的白兰地便宜得像水一样,那里的孩子们整天自由自在,那里的工资高德吓人,就是在船上,拉斯像佩尔这样描述他们将要抵达的地方。

|

| 导演: 比利·奥古斯特 |

|

这是动物化的生存,仅仅是生存,仅仅是填饱肚子,所以对于他们来说,内心的希望慢慢泯灭,活着的尊严也慢慢被剥夺。那个穿着制服的崔尼把佩尔骗到屋子里,告诉他让他发现“金币”,但是,被大门关着的佩尔分明感受到了一种黑暗,一种恐惧,而当那些人从暗处将他剥了裤子,对于他来说,则是被羞辱的开始,他们欺负他,嘲笑他,崔尼还用鞭子抽他,无力而受辱的佩尔倒在了地上,而看到这一切的父亲拉斯虽然义愤填膺,但是他似乎无力反抗这一切,甚至当佩尔在昏迷中醒来,他对佩尔说的第一句话是:我一定要杀了崔尼。可是当他再次面对崔尼的时候,当崔尼再一次训斥他没有看好那些牛的时候,拉斯又表现得唯唯诺诺,而这一切留给佩尔的除了失望还是失望。

即使在这样的生存环境下,对于拉斯来说,也仅仅想拥有一种星期天能喝到咖啡的生活,这样的生活是对于妻子逝世带来空缺的弥补,实际上,是一种最基本的需求,也是为了能使佩尔感受最基本的温暖,他暗示女仆卡娜,被卡娜拒绝了,而佩尔躲避寒风进入的那间屋子里,遇到的奥尔森夫人,给了佩尔一种关爱,也让拉斯有了一种向往,拉斯亲自去奥尔森夫人那里,两个人也似乎有了相同的需求,“一头牛变成两头牛”,似乎对于拉斯来说,是生活的转机,但是当佩尔看见大海之上,失踪一年的奥尔森驾着船回来的时候,似乎一切的希望又落空了,拉斯只能对佩尔说:“这是我们的一个秘密,好不容易找到了,却又轻易破灭了。”看见的希望,破灭的希望,其实对于犹豫、胆怯、忍气吞声的拉斯来说,似乎也是人生必然的经历,但是这种经历,对于佩尔来说,却也是一次次的伤害。

|

|

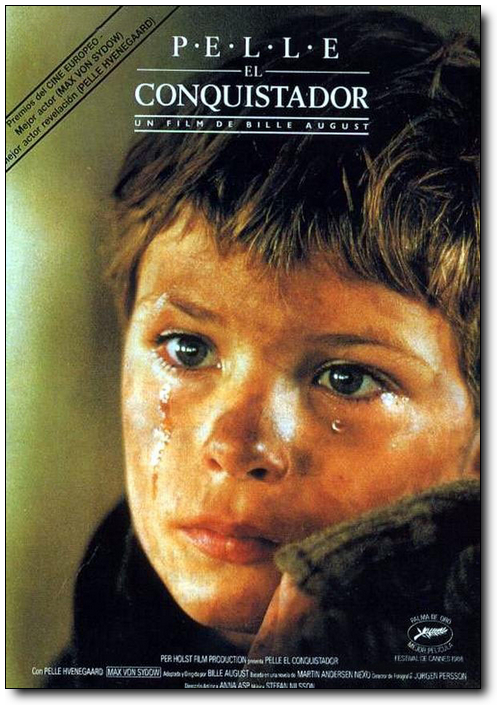

| 《征服者佩尔》电影海报 |

在学校里,同学们嘲笑他,挖苦他,侮辱他,甚至还打他,他在寒冷的冬天只能逃向那些破碎的冰块上,摇摇欲坠,随时可能会沉入冰冷的河里。所以对于佩尔来说,他经历的是成长中的不公,是没有尊严的生活,是被贫穷折磨的童年。但是除了亲身感受的那些痛苦,他也也看见了农庄这个微缩社会的种种丑恶,种种混乱,种种污秽。路德是和佩尔差不多年纪的孩子,但是他似乎比佩尔更为凄惨,瘦削的脸庞,总是一种病态的表情,他教会了佩尔丹麦语,告诉他如何把牛赶回去,还和他分配食物。但是,路德不管是出生,还是童年,几乎都是一种畸形,他是农庄主康斯特拉普和瑞典女仆的私生子,当路德降生之后,就把母子赶出了农庄,过着一种悲苦的生活,每次母亲来农庄向康斯特拉普讨要钱,都被赶了出去,所以路德从某种意义上是一个缺失父爱的孩子,是一个被抛弃的人。

佩尔和路德恰好形成了某种反差,虽然佩尔的父亲软弱、犹豫和胆怯,但是对于佩尔,他尽到了一个父亲的职责,他给他缝补衣服,给他关爱和照顾,给他希望,而路德作为康斯特拉普的儿子,本应该受到农场仆人的尊敬,本应该享受农场主儿子的待遇,但是在康斯特拉普畸形的欲望里,他反而陷入了比佩尔这个仆人的孩子更多的苦难。所以实际上,农场这个浓缩型社会是一个畸形的社会,是一个缺失父爱的社会。没有父爱,却有极端的父权,那个农场里的仆人爱上了尼尔斯,但是却遭到尼尔斯父亲的责骂,他们只能偷偷交往,而不幸的是,女仆终于怀了孕,她的肚子一天天打起来,只好躲在鸡舍里,而最终当这个孩子生下来的时候,却是软弱的尼尔斯活活将婴儿淹死,那清澈的湖底,是一个触目惊心的尸体。尼尔斯活在父亲的权力下,自己也成了权力的牺牲品,最后反而自己又制造了新的父权,扼杀了孩子无疑是一种罪恶的继承,那河边石头埋葬着的孩子,被警察带走的女仆,又变成了新的牺牲品,“是我干的,我杀死了孩子。”在这种畸形的父权之下,尼尔斯只能用近似自杀的方式来赎罪——他解救了被困船上的船员和牲畜,自己却永远消失在水里,像孩子的死亡一样,以回归水的方式结束了一种父权统治下的生命。

这是一种自我牺牲,而对于惩罚的另一种方式,则是阉割父权。好色的康斯特拉普勾引了夫人的侄女希特妮小姐,他们在农舍里传情,他们在草丛中野合,最终导致希特妮小姐怀孕,面对自己的姑妈,希特妮只能选择逃避,而当康斯特拉普将希特妮送走之后,回到农庄等待他的却是被阉割的命运,那一晚,全农庄的人都听到了那一声惨叫,当佩尔挤过人群看到的是下身血肉模糊的康斯特拉普。他是农庄的统治者,是不断制造畸形生命的父亲,所以对于这种父权的惩罚,肉体的阉割便成了一种报应。夫人为什么会下这一手?当初她带着万贯家财嫁给康斯特拉普,但是丈夫的好色,让她在没有爱的世界里,当然也无法成为一个母亲,家庭无非是色欲之下的一种畸形,每天晚上,当康斯特拉普不在农庄而在外面沾花惹草的时候,夫人的房间里便会传出凄厉而恐怖的叫声,人们都说她是巫婆,与魔鬼订了契约,晚上她便成为了狼人。而她在佩尔面前很直接告诉了他全部的事实,所以当自己漂亮纯洁的侄女和自己的丈夫勾搭上之后,她唯有用这样的方式取消康斯特拉普作为一个男人的身份,取消作为丈夫和父亲的身体属性。

肉体的阉割其实是一种反抗,而身为康斯特拉普私生子的路德,在畸形的生活中,也开始了反抗,他向佩尔要半克朗的钱,作为自己逃离这个世界的资本,而这半克朗钱也是用100下的鞭打换来的,他承诺到时候还给佩尔100克朗,而他用身体的苦难换来的仅仅是离开农庄去做一个演出的小丑。后来在赶集的地方佩尔果真看到了在台上表演的路德,对于佩尔来说,他仿佛看见了一种希望和力量,在路德的目光中,在路德瘦弱却坚强的身体里,他发现了反抗的意义。而在农庄的现实里,对佩尔来说影响最大的是那个叫艾瑞克的仆人。

“等开春积雪融化的时候,我们就可以离开这里了。乘着大船跨越整个大洋,去美国,去中国,然后是澳大利亚、西班牙……”这是艾瑞克在农庄干活的时候对佩尔说的话,他想赚足了钱,等到春天到来的时候,寻找属于自己的自由,那种自由就是离开,就是闯荡,而父亲曾经也对佩尔说过,“你还年轻,你可以征服世界。”佩尔让艾瑞克两年之后带着他离开农庄去往另一个世界。艾瑞克的这种欲望其实就是一种彻底的反抗,在农庄里,他敢于向权威挑战,圣诞夜没有烤肉他会愤而离席,夜晚他会在雪地里弹起手风琴,让音乐传遍这个黑暗的农庄,甚至在他的音乐声里,农庄里的男女会在草地上燃起篝火载歌载舞。所以,在某种意义上,艾瑞克对于佩尔来说,成了他精神上的父亲,弥补了拉斯的软弱、犹豫、忍气吞声,所以在艾瑞克的影响下,佩尔向往着大海另一边的世界,向往着坐着船离开的生活,他在木柱子上用刀刻下船的形状,但是拉斯却对他说:“浙西而根本无法改变,因为我们无能为力。”

像是一种消极的态度,而其实这种无能为力却是活生生的事实。艾瑞克在一次劳动中,对于克扣他工钱的经理举起了割麦子的镰刀,他是愤怒的,他是反抗的,但是当锋利的刀割破了经理的手臂,却不想被水井装置上的石头砸中了后脑勺,他倒下,而经理没有送他去就医,反而叫人把他扔在了地窖里,一个充满力量敢于反抗的人,终于变成了一个痴呆的人,整天站在牛棚的窗户前,看着外面的一切,却再也无法拿起镰刀,无法积攒工资,无法迎来春天,无法闯荡世界。

被父权扼杀的尼尔斯,被父权驱逐的路德,看不到父亲反抗的佩尔,以及精神之父艾瑞克被伤害,在佩尔看见和感受的世界里,正常的父爱正在消失,保护自己的父亲正在老去,对于他来说,生活绝不仅仅是生日时父亲送给他的一把刀子,不仅仅是从家乡带来的野草莓,不仅仅是小心翼翼偷来的鲜牛奶和鸡蛋,甚至不是用自己的辛劳、听话换来的工作改变——农庄里的夫人在崔尼离开之后,同意把他的位置给佩尔,这对于拉斯来说,是翻身的好机会,当佩尔穿上制服,戴上帽子,穿上靴子,在高高的桌子上成为另一个崔尼,父亲兴奋地说:“你也可以指手画脚了,我们不再受人欺负了。”对于父亲来说,这或许是自己一生在追求的理想,成为有权力的人,成为可以命令别人的人,但是佩尔却最终脱下了这套衣服,在他看来,即使改变了父亲和自己的生活,也只是变成了另一个崔尼,也无非是制造新的不公,也无非在农庄里扼杀别人的希望。

所以,佩尔的拒绝也是一种反抗,他必须拒绝这套衣服,拒绝这个农庄,拒绝身份的改变,当那辆马车最终带着痴呆的艾瑞克离开了农庄,当冬天的严寒远远没有被春天取代,佩尔终于有了离开的想法,有了奔跑的冲动吗,有了闯荡的决心,在那一刻,他超越了父亲,他继承了艾瑞克,它更变成了一个渴望自由成长起来的自己,向着远方,向着大海,向着春天进发。而最后这个长镜头明显有着弗朗索瓦·特吕弗《四百下》里的影子,也是奔跑,也是逃脱,也是大海,是为了告别一种生活,而对于佩尔来说,在农庄的这一切,也像是在身体和精神上被鞭打了“四百下”,所以致敬“四百下”的镜头里,是为了更多的希望,是渴望更多的自由,是等待更好的船只——佩尔超越自己征服自己,其实就开始了对整个世界的征服,积雪已开始融化,大海激荡着力量,而世界必会在即将到来的春天里,盛开出一种叫做自由的花。

[本文百度已收录 总字数:5576]

思前: 12年练得一口好“牙”

顾后: 革命,从不向“法”则低头