2016-07-08 《巴顿芬克》:一条被贩卖的鲜鱼

鱼贩子贩卖鲜鱼的叫声从百老汇的舞台传到好莱坞的电影中,从打字机里的剧本中传到抽屉中那一本《吉顿圣经》里,到底是谁喊出了叫卖声?是演员,是旁白,是作者,还是上帝?从一种创造到另一种创造,从一种言说到另一种言说,被贩卖的鱼是有流淌不止的粘液,有腐败发臭的脓腥味,有被杀死解剖的死亡状态,也有无人问津丢弃命运,而在这可能出现的结局面前,鱼贩子最终是拿到了钱还是扼杀了言说?

“我多年来第一次醒来,现在我的眼睛是睁开了。”眼睛睁开是看见一切正在发生的情节,是告别了那个昏睡的梦,说这句话的时候,巴顿芬克是站在百老汇的剧场舞台上,当鱼贩子的声音被台下观众的欢呼声淹没,“作者”就从呼唤声中走上了前台,作者是巴顿芬克,这是观众和读者赋予他的一个身份,而这个身份带给他的是一种成功式的荣耀,甚至之后报纸上的那些赞扬和批评的报道,都使得他的这个身份得到了延续和巩固。而对于巴顿芬克来说,他也认同自己的这个身份,也因为这个身份,他建立了一种理想的读者状态,“我要为百姓开创一个剧场。”在他看来,剧场是属于百姓的,剧本是关于平民的,他是为他们而写,也就是意味着作者是和读者才能建立关系。

但是鱼贩子也在舞台上,尽管鱼贩子的叫声是舞台后面的工作人员拟声的,在真正属于自己的王国里,鱼贩子的言说就是作者的言说,就是读者的言说,就是舞台的言说。而言说本身是为了不言说:“我跟它彻底再见了,四面臭墙,六层高楼,高架铁路上的火车从早上三点呼啸而过。”这是一句台词,当铁路上火车的声音取代了鱼贩子的言说,是一种淹没,是一种替代,也是一种覆盖,而这个“四面臭墙、六层高楼”的场景,当声音被取代之后,就已经从舞台上设置的场景变成了和好莱坞B级电影剧本相关的现实。

|

| 导演: 乔尔·科恩 / 伊桑·科恩 |

|

来好莱坞是为了什么?当然是因为巴顿芬克作为剧作者的大名,作者不光是被观众呼唤的身份,它更意味着名声带来的效益,效益带来的金钱,金钱带来的贩卖,电影投资人里普尼克需要的是“巴顿的感觉”,所以“等待你的杰作”又把他变成了一个生产式的作家,导演对他说:“你扔过去一块石头,总会击中什么的。”言下之意也是所谓的机会主义的成功学。不管是肥胖的投资人,还是失利的导演,他们所建立的是另一套“作者”的言说体系,在这里只有B级电影,只有摔跤主题,只有身体和动作,只有头脑里的财富。

而作为创造了叫卖鲜鱼这种舞台言说的作者,巴顿芬克所希望拥有的是平民剧场,是百姓的故事,是现实相关的故事,所以当里普尼克说“作家就是国王”的时候,巴顿芬克却说:“普通人的梦想和希望跟国王一样。”甚至在里普尼克渴望他拿出写好的剧本而几乎俯下身亲吻他的鞋子的时候,巴顿芬克还像一个上帝对他说:“我只是想给你看一些美好的东西。”用美好取代世俗,用心灵的摔跤取代身体的争斗,用言说取代动作,是一种态度,是一种精神,是对于作者读者理想模式的坚持,可是一个“滚”字,是将这一种属于普通人的言说彻底破坏了。

|

|

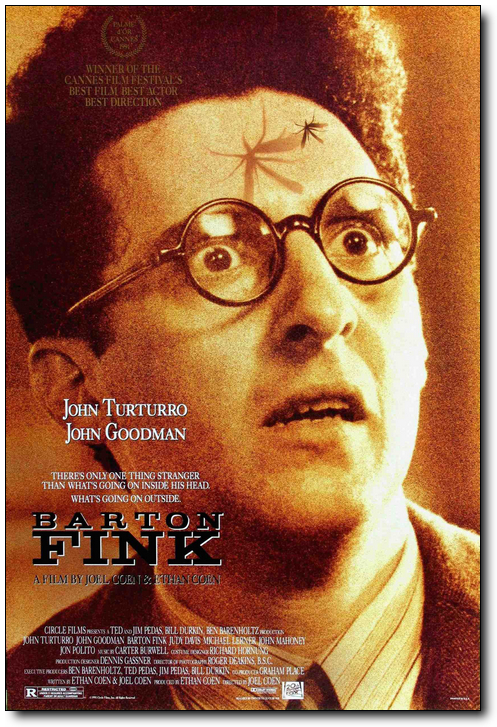

| 《巴顿芬克》电影海报 |

所以在这个“四面臭墙、六层高楼”的厄尔酒店,在这个“一年或者一辈子”的写作场所,巴顿芬克陷入在一种焦虑和不安中,他小心翼翼充满警惕地走进酒店,走进房间,电风扇总是不停地摇头旋转,天花板上似乎渗漏过,软绵绵的床似乎承受不了身体的重量,而那墙纸却总是会在寂静中突然掉下一个角——巴顿芬克拿出打字机,写下关于鱼贩子声音的时候,那墙纸掉下了一个角,一种变化,一种声音,一种制造的恐怖,甚至一种不安的臆想。而等巴顿芬克踩在床上将墙纸重新糊好后,发现手上满是粘液。

是鱼的粘液?接着便听到了隔壁房间传来的暧昧声音,那声音是一种干扰,也是一种侵占,鱼贩子卖鱼的叫声无法继续,言说无法继续,甚至作者也不再是自己。而在这苦于无言可写的状态中,在巴顿芬克的身边出现了两个人,一个是隔壁623的住客查理,一个自我介绍是保险推销员的陌生人,一个总是一个人出现的胖男人,一个爱喝酒总是怕热耳朵还发炎化脓的邻居。查理并非是一个闯入者,在巴顿芬克投诉隔壁有吵声的时候,查理是以一个责怪他举报自己的身份进入他房间的,两个人之后的对话和交往,是友好的,甚至是热情的,他尊敬作家,他听他讲话,他认同他,他还让他和自己喝酒,在听说他在写一个和摔跤有关的电影剧本时,还现场演示如何摔跤:蹲在地上,然后将巴顿芬克的手拉上来,然后用力,将他狠狠摔在地上。

作为巴顿芬克隔壁的邻居,查理似乎就是以一个普通劳动人民的身份进入他的房间,进入他的世界的,所以那种种友好的交谈,把酒的交流,以及摔跤的动作都像一个启示,巴顿芬克似乎找到了另一种言说的方式,这种方式无关财富、名声,所以深陷在无法创作的房间里,巴顿芬克从和查理的交往中恢复了自己的舞台作者的身份,而实际上在白天和黑夜,孤独和交流,无言和交谈构成的矛盾体系中,查理似乎又成为巴顿芬克人格分裂的一种投影:查理总是在巴顿芬克陷入无言的状态中出现,巴顿芬克和查理的摔跤后来被写成了好摔跤手和坏摔跤手之间“心灵的摔跤”。

而在查理之外,在巴顿芬克生活中出现的则是“著名作家比尔”,一个在厕所里听到呕吐声而认识的作家,对于巴顿芬克来说,比尔是一种崇拜的对象,是更高意义上的“作者”,所以他会主动去拜访他,接受他赠送的那本小说《尼布甲尼撒》,甚至也走进了他酗酒的生活。但是比尔在某种意义上则是对巴顿芬克“作者”的一次解构,他和曾为秘书的泰勒生活在一起,他整天抱着酒瓶过着醉生梦死的生活——他把酒叫做“社交滑润剂”,却好久不写剧本,甚至在醉酒时大骂泰勒。所以被解构的“作者”对于巴顿芬克来说,开始了另一种投射,那就是对泰勒的好感,当比尔骂泰勒的时候,巴顿芬克甚至要保护泰勒,而当自己写作没有思绪而面临截稿的时候,还主动打电话叫泰勒来自己的房间。

而彻底使得巴顿芬克失望的,则是当泰勒深夜来访告诉他自己替比尔写过一些文章,当巴顿芬克听泰勒说“不要把你的灵魂写进去”的时候,他才恍然大悟,“作者”比尔的那些“伟大作品”都是泰勒写的,也就是说,他只是一个“该死的冒牌货”,巴顿芬克从失望到愤怒,甚至变得有些崩溃。对于巴顿芬克来说,一个值得自己尊敬而且视为偶像的作者,却原来是一种虚构的身份,那么所有的创作,所有的剧本,所有的小说,所有的文字都是冒牌,甚至所有的读者也都变得没有意义。而巴顿芬克曾经就是一个读者,所以当作者的意义被取消,读者也就不复存在。

这是一种最大的痛苦,甚至比里普尼克要求他给市场创作B级摔跤电影带来的痛苦更甚,而面对坐着的泰勒,面对暧昧的泰勒,面对一起上床的泰勒,在潜意识就有了消灭的欲望。从一个梦开始,到一只吸血的蚊子结束,当巴顿芬克醒来的时候,他睁大了惊恐的眼睛,看见蚊子正在吸食着裸身的泰勒身上的鲜血,然后用力一巴掌打下去,却是汩汩冒出的血——翻身过来,泰勒的身上已经血肉模糊。不是一个女人的死亡,是对一个冒牌的作者痛下杀手,又爱又恨导致的死亡,对于巴顿芬克来说,却又变成了一种害怕。他惊叫着找到了隔壁的查理,告诉他不是自己干的,而查理则帮他清理掉了尸体,然后交给他一个盒子,告诉他这是一个需要保存的贵重物品。而查理在处理完这一切之后,便因为出差离开了酒店。

泰勒是谁杀死的?查理为什么要离开?盒子里是什么东西?而当巴顿芬克面对一间死去了女人的房间,面对一个神秘的盒子,面对再没有人聊天喝酒摔跤的生活,他反而开始了真正的创作。事件造就了灵感?还是事件本身就是灵感?在巴顿芬克创作剧本变成“作者”之前,他以读者的身份打开了两本书,一本是《圣经》,但以理书第二章第五节里,他读到:“尼布甲尼撒二世对那些人说,我不能回忆起我的梦,你们若不将梦和梦的讲解告诉我,就必被凌迟,你们的房屋必成为粪堆。”另一本是他从抽离里拿出来的《吉顿圣经》,第一页上就写着自己从进入酒店到现在完成的那个开头,那个有关鱼贩子和鲜鱼的句子。

圣经中的尼布甲尼撒二世是一位高傲得把自己当作全能的造物主的君王,被上帝惩罚之后才开始觉醒,所以在上帝面前,尼布甲尼撒的那个梦就变成了言说,而言说的梦作为一种灵感,指向的是一种惩罚,泰勒的死是不是对于“冒牌货”的惩罚?而当巴顿芬克进入梦境的时候,泰勒被凌迟,而当巴顿芬克如尼布甲尼撒一样皈依上帝的时候,上帝的言说又在哪里?在抽屉里的那本《吉顿圣经》里。所以巴顿芬克两次变身读者的身份,其实也是在还原他作为作者的身份,而这种还原是必须建立在破坏、扼杀之上。而当完成了这一切,巴顿芬克便立即找到了灵感,鱼贩子、鲜鱼又从打字机上变成了剧本,当最后写下“The End”的时候,巴顿芬克完成了一次关于作者的自我还原。

可是,当警探进入酒店来打探查理的行踪的时候,查理其实变成了疯子芒特,一个不断制造杀人案件的嫌疑犯,而且他最常见的手段是把杀害那些人的头颅割下来。实际上,这个作为巴顿芬克人格分裂投影的胖子,一方面是以“粗胖子”的形象成为一个心灵摔跤手,被作者巴顿芬克写进了那个电影剧本里,而另一方面,查理再次出现的时候,则是用枪杀死了两个警探,用火烧毁了“一年或者一辈子”的厄尔酒店,并且告诉看见这一幕的巴顿芬克:“我对谁也没有耍疯,他们束缚得太紧了,我同情他们,是只是帮助人们解脱。”查理变成了解救者,而看见查理制造了炼狱般现场的巴顿芬克,自然成了一个读者。

泰勒死去,比尔也被杀,这是冒牌作者之死,所以在那个尼布甲尼撒故事之后,他变成了作者,他又变成了读者,他制造了流血的梦境,他又隐藏了作案的现场,他在上帝面前觉醒,他自己也成了上帝。而当他最后被老板里普尼克赶走结束了好莱坞创作的时候,提着那个从未打开过的盒子走在沙滩上,那一幅本来挂在房间里的美女沙滩照片,却以梦幻般的场景出现在他面前,在房间的墙壁上,她是静止的,是无言的,而在沙滩上,她问他,盒子里面是什么,他说,不知道。对话而言说,是作者的还原;然后他看见她手放在额头上,面朝大海背对着他,美女又还原了读者这一身份,所以这海滩,这美女,让巴顿芬克重建了另一个作者和读者,而在这个剧本的最后一个镜头里,一只海鸟从天空中俯冲下来,以最快最坚决的方式,捕食藏在海水深处的那一条真正活着的鲜鱼。

[本文百度已收录 总字数:5468]

思前: 革命,从不向“法”则低头

顾后: 风不需要理由