2017-02-19 我已走到了时间的边缘

卡拉肖感觉到另一种更加令人不快的气味,这时他听见布朗医生小声说:“让大伙快走。他死了。”

——格雷厄姆·格林《铁证如山》

走过了纯真,走过了纪念日,走过了艾奇韦尔路附近的小地方,也走过了毁灭者,“二十一个故事”最后以“铁证如山”的方式作为结尾的时候,为什么那种死亡的气味是会覆盖身体的?以为精神不朽,但是当没有了肉体的协助,七天之内保存完好的精神世界,为什么会在腐烂中变成了“喃喃的胡言乱语”?

一篇小说的样式,其实是集合了二十一种关于变化的形式,在“铁证如山”的结局面前,在“他死了”的精神意义上,胡言乱语里分明结束的是一种时间。二十一个故事,是二十一种时间,年复一年,都在变化,都在覆盖,也都在死亡,但是在一个阳光灿烂、暖风拂面的日子,我却在走到最西面的那面墙的时候,发现了一种存在着的肉体,它还不死,以一种锈迹斑斑的方式回应着被记忆带走的时间——是的,只在二十一年成为最后一个零的时候,时间才在边缘地带又把我拉向了依稀的回忆之中。

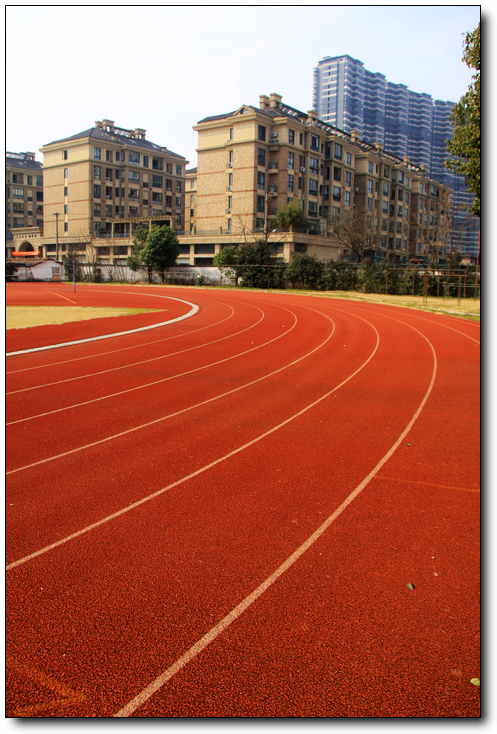

的确是走过,走过了被改造的大门,走过了新建的教学楼,走过了陌生的食堂,走过了红得耀眼的塑胶跑道,才最后走到了隐藏在角落里的双杠单杠区。走近、停留,甚至抚摸,冰冷的感觉,阳光是照在大地的每一个地方,但是却忽略了这里,连同走过来的我,似乎都在这冬去春来的日子里,一点一点地被拉进进了遗忘的角落。却,是温热的激活,上课、训练、考试,上面应该还残留着影子,影子是一个不规范的动作,是上杠前的犹豫,或者是下杠后的晃动;影子是体育课上的紧张,或者是课余后的放松……

只有影子,但是在没有阳光照见的角落里,连影子也变成了虚幻。唯此一个角落,还是二十一个故事开篇时的节奏,唯有这一些影子,还是二十一年前的“铁证如山”。是的,当走进这陌生的校园,当漫步在这新异的操场,当用照相机拍下这老去的建筑,我并没有一种回来的感觉,只有走到最西面的角落的时候,只有看见依稀存在的影子的时候,我才以回归的方式走到了时间的边缘。时间其实并不是二十一个故事的叙事,它更古老,当我们以学生的身份走出去再无可能反身的时候,这里的一切已经走过了二十四年的光阴。

|

|

|

|

|

| 曾经,都是时间里的影子 |

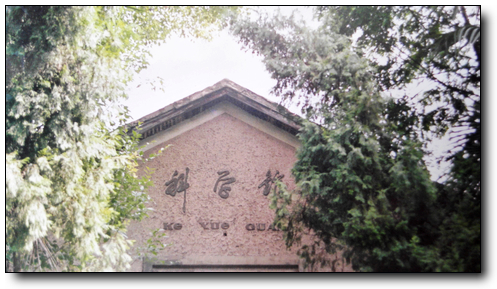

寂静、空旷、苍白,一个曾经学习、生活过的地方,无论如何应该拾捡一些记忆,但是从抵达大门的那一刻起,这里展现的完全是陌生,对着大桥的门不见了,靠着教学楼的道路不见了,名为科技馆实为图书馆的房子不见了,最后高三冲刺的教学楼也不见了,甚至那些菜地、围墙也完全消失了。它们被改造,被推翻,最后被覆盖,就像春去冬来的树上掉落的落叶一样,化为泥土。只是当我行走的时候,寻找那片段的记忆,是不是会听见那个声音说:“他死了”?来往穿梭的是谁的影子?纵横交错的是谁的脚印?那被搬空的教室门前,我听到的是另一个声音:小心台阶。

温柔地爱抚,礼貌而友善,台阶在门之内,再往里走是黑板和讲台,是桌子和凳子,是后面的墙和墙上的黑板报,留下的文字和图片,留下的声音和叫喊,留下的是冲刺中的倒计时钟声,渐行渐远,也仿佛是一段梦,重要在被唤醒的时候剪掉了最鲜活的一幕,于是最后在阳光下茕茕独立的是一只座椅,泛着光,留着影,却再也没有人坐上去,也再也没有人站起。

匆匆而又匆匆,它已经苍老,而在新的世界里,占地150亩、总投资3.2个亿,像只是数字的简单罗列,它在最远边的西面,在时间的另一侧——并且,永远随着时间的河流向前流动,它再不回头看那隐藏的角落,看那斑驳的影子,看那冰冷的记忆,看那“铁证如山”的死亡。而最后从时间边缘返回的时候,如同完成了一个仪式,站在那里把自己摄进镜头里成为时间里的一个背景,“如同生命是个濒临死亡的独子,而他仍希冀与之保持某种交流……”

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 陌生的影像 |

|

|

|

|

|

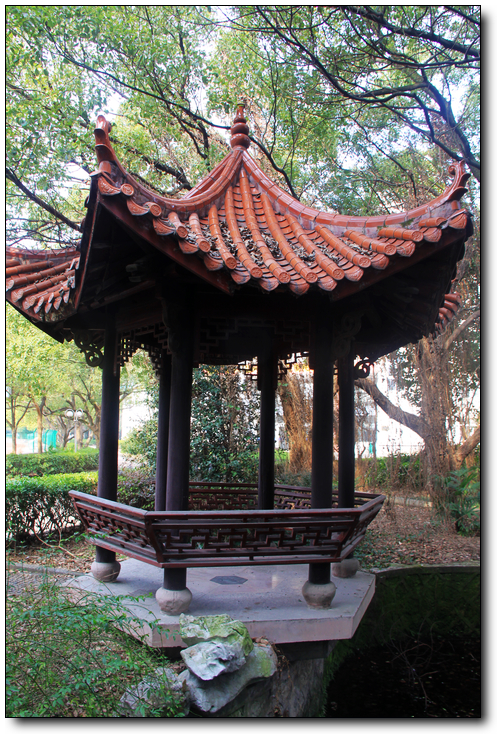

| 我们,去了哪里? |

|

|

| 生活区一瞥 |

|

|

| 新与旧,只有天空看见 |

[本文百度已收录 总字数:2578]

顾后: 在适当的时刻“试刊”