2018-05-21 《圣血》:作为一个男人,我举起手来

为你,抬起我的双手,纵然我的灵魂对你如此渴望。告诉我该如何前进,为你,收回我的欲望。

——《诗篇》第143篇

抬起而收回,是告别痛苦,是顺从内心,是在神所应许的世界里,“必叫他从死里复生。”起先抬起双手的是艾玛,那一个不会说话的聋女,在面对着锋利的匕首时,她依然微笑,并用双手迎接的动作接纳可能的罪恶;之后收回双手的是费尼斯,那一个让附身的母亲消失的男孩,当打破了一切信仰的偶像,从魔手的世界里挣脱出来,他用自己的双手完成了救赎。一双抬起而接纳的双手,一双收回欲望的双手,终于在那一个复生的夜晚,成为了自己——即使,在走出门的时候,面对的是举着枪向他们喊着“举起手来”的警察,但是那句话完全是从他的灵魂深处说出的,我举起手来,因为我是一个男人。

在成为男人之前,他就是一个男孩,一个有着父亲和母亲的男孩,男孩的象征意义在于他永远无法用自己的双手像没有父母的艾玛那样,比划着鹰飞翔的动作,达到一种自由。而其实,在男孩的时候,他的胸口已经被父亲用锋利的刀纹上了飞鹰的标记,已经在流血的痛苦中举行了仪式,“你现在是一个男人了,就像我一样。”在那个只有父子的房子里,一种仪式几乎是在秘密状态下完成的,当他忍者剧痛走出来,当艾玛面对他做出自由飞翔的姿势,其实对于费尼斯来说,这种成人仪式只不过是在身体上完成,它是符号化的,甚至是理想化的,而现实的欲望世界完全将他推向了错误甚至病态的深渊。

他们一家三口都在那个马戏团里,艾玛也在,马戏团的世界提供给他们的仿佛是一种戏谑的存在,当一切都是表演的时候,何来真正的现实?而这种所谓的表演其实掩盖了人性,掩盖了欲望,最后竟然变成赤裸裸的罪恶。父亲的罪恶在于一种欲望,身上同样绣着飞鹰标记的他,似乎就是一个男人,但是他的生活除了没完没了的喝酒,就是和那个同样纹身的女子之间的暧昧关系,纹身是他们的第二件衣服,但是这件衣服不是遮蔽了肉体,反而放开了欲望——当父亲欧里用飞刀投向纹身女子的时候,不是害怕,而是刺激:她伸出舌头舔向左边的那把闪着寒光的飞刀;当飞刀插入双腿间的空隙的时候,她会发出诱惑的声音。这是一种暴力的快感,这是一种欲望的表达,而欧里也在这种投射中完全忘记了自己身为一个男人的责任。

而母亲康嘉呢?她是马戏团空中飞人的表演者,她同时也是“圣血”教的圣徒,那个教堂里供奉着一个断了双臂的女子,她叫莉里欧,曾经被兄弟攻击并被强奸,最后被他们割去了手臂,留下来的血变成了那一池的“圣血”,于是康嘉把她看成是圣徒,供奉在那里,成为自己的信仰。而其实,断臂少女死于男人的欲望,她本身不是一种救赎的化身,而是铭刻着对于男人的仇恨,所以当政府要推倒教堂的时候,她和那些圣徒用身体保卫自己的信仰,当对峙的时候,真正的神父过来,“和平,我带来的是和平。”但是当他听说了这个故事,并用“圣血”沾湿了双手,却说:“这是颜料,不是圣血,你们是在亵渎神,你们是异端。”尽管康嘉一再坚持这就是圣血,尽管他们誓死保卫教堂,但是政府的推土机还是摧毁了一切。

|

| 导演: 亚历桑德罗·佐杜洛夫斯基 |

|

他没有在纹上飞鹰之后变成男人,相反,巨大的打击使他变成了神经病患者,那个世界不是马戏团的虚妄,而是医院里的病态,在那病房里,他只是爬在树桩上,不说话,也不吃东西,树桩抵达的是一种高度,但是他根本无法像胸口的那只飞鹰一般拥有飞翔的自由。但是当病人们去往外面,当费尼斯看到了街上的妓女,看到了那个纹身女子,他忽然被唤醒了——纹身女子是一种罪恶的象征,是前记忆的存在,当他被唤醒之后,回到医院开始变得正常,他开始空手翻,开始说话,并最终从病房的那一个窗户中逃离。

逃离而走向正常生活?其实一切只不过是复活了仇恨,而并非是可以像一个男人那样自由飞翔——在他爬出窗口那一刻,他看见了正在等他的母亲,没有了手臂的母亲依然微笑着看他,然后他跟着母亲,离开了精神病院,离开了病态生活。回到母亲身边,并不是真正的回归,而是在母亲魔手的控制下,成为母亲仇恨的附体,成为邪恶的化身。在那个夜晚,纹身女接完了客之后,突然看见了明晃晃的刀,她无法逃离,曾经用舌头舔过的飞刀终于插进了她满是纹身的身体里,作为许多年前那桩惨案的幸存者,纹身女终于难以逃脱身体之死。

|

|

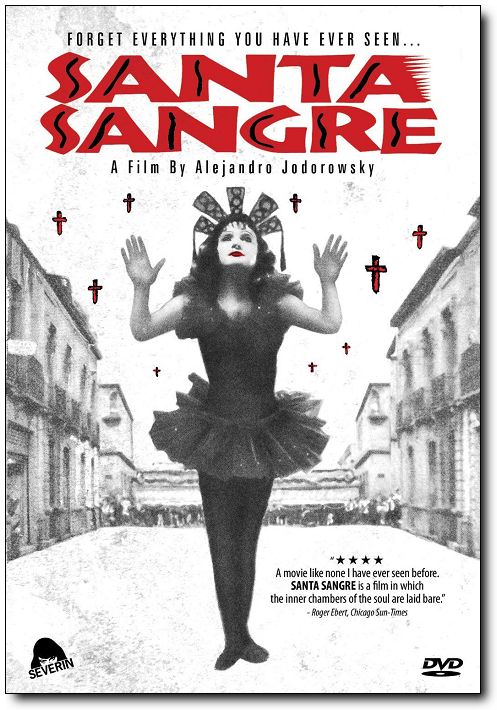

| 《圣血》电影海报 |

杀人者当然是费尼斯,与其说他报了父母双亡之仇,不如说他是被母亲控制而走上了仇恨之路。如果纹身女之死是一次偿还,那么他用自己的双手杀死那些女子则是走向了新的罪恶。那个在表演时展露身体的女子露比,那个非男非女的大力士圣缇,以及最后前来寻找费尼斯的哑女艾玛,都成为了一种罪,费尼斯都向他们伸出了拿着匕首的双手。他用催眠术把露比绑在飞刀盘上,然后告诉她飞刀投掷过来会有刺激,会有快感,那一刻他是被父亲附体,他看到的是露比的肉体,想要满足的是自己身上的欲望,但是后来他又被母亲附体,“这个女孩用欲望玷污了你,杀了她!”尽管费尼斯挣扎这说:“别要求我,我不能。”但是母亲巨大的力量,还是通过他的双手,杀死了露比——那一把匕首就这样深深地扎进了露比的腹部,而那时露比甚至还在睡眠状态中,当她被唤醒,生命对于她来说就只有疼痛和死亡。同样,他邀请圣缇来看自己的演出,而当打开木乃伊的盒子,母亲又命令他“杀死她”,在痛苦中的费尼斯甚至还一度要求力大无比的圣缇弄断自己的手臂——像是对于附身的母性的一次反击,用断臂的方式失去手臂,就是一种反母性的抗争,但是最终母亲的邪恶力量超越了自我的控制,圣缇也最终死在自己的剑下。

露比和圣缇,代表着欲望,在母亲看来,她们和纹身女一样,玷污了男人,所以她必须让他们死。而被控制的费尼斯除了杀死那些女子,也在母亲的附体世界里,失去了自己的双手,它们被涂上了红色指甲油,它们弹奏着圣徒的歌,它们编织着为圣徒准备的袜子,而在演出关于亚当夏娃的舞台上,说着故事的康嘉用双手展示着人类罪恶的欲望,“上帝创造了男人和女人,后来蛇诱惑了他们,吃了苹果,于是人类开始了普遍的罪恶……”而那双所谓的魔手就是身后费尼斯的,他的双手伸进母亲的衣服,然后成为她的一部分——甚至在每天进餐的时候,那双手完全依附在母亲身上,变成了母亲欲望的延伸。

这必将是费尼斯失去自我的命运,这是一种剥夺,一种侵占,一种控制,而从魔手到身体,甚至灵魂,费尼斯都无法完全成为自己,他对女人的欲望一半是情欲,一半是被控制的仇恨,所以费尼斯是矛盾的,是痛苦的,而这一切的矛盾和痛苦是因为自己生活在父母畸形的死亡里,活在无法摆脱的仇恨里,所谓魔手其实更是心魔,所谓信仰更是异端。而将他从仇恨的罪恶世界里解脱出来的是艾玛,那一个不会说话的女子,一个没有父母的女孩,一个渴望自由的女人。

她一直被纹身女控制着,纹身女甚至要将她变成妓女,艾玛终于挣脱了她的控制,赤着脚逃了出去,在街上她看到了撤掉耳朵的男人,看到了地上的死鸟,看到了纸做的骷髅,看到了醉态的男女,这是一个充满了罪恶的世界,赤着脚跑出这个魔窟就是为了找到一种救赎,当她返回发现纹身女已被杀死的时候,在她身上那根束缚住的绳子终于被解开了,而她也终于看见了墙上贴着的那张照片:那是纯洁的自己和费尼斯,那是渴望成为飞鹰的自己和费尼斯,那是相互有着爱慕的自己和费尼斯。

她寻找他,不只是为了找回记忆中的自己和他,也是为了让生命赋予更多的爱,在费尼斯的那间屋子里,她在镜子前给自己化妆,涂满白色的脸让她回到了过去,而头顶那个如光环一样的帽子则开始了救赎——当费尼斯终于看见她的时候,那种感觉终于回来了,他对他深情地说:“你终于来了,我一直在等你。”然后吻她。那一刻,他就是曾经的费尼斯,就是本我的费尼斯,那颗心,那双手,也都完全属于自己。但是母亲再次出现,她依然是那句话:“杀死她!用我的手杀死她!”只有在这一刻,母亲才真正把费尼斯的手称作“我的手”,仇恨已经吞没了一切的人性,但是在费尼斯挣扎着拿起匕首的时候,艾玛却不是害怕,她张开了自己的手臂,然后微笑着面对他,甚至慢慢靠近他,她甚至用迎接的动作,用自己的身体来解救被仇恨缠绕的费尼斯。

用微笑面对杀戮,用宽容面对罪恶,用爱面对恨,这便是真正的救赎,费尼斯挣扎着,痛苦着,在母亲和自我之间抗争,在善与恶之间搏斗,终于一种力量占了上风,那就是自我和艾玛联结在一起的力量,“现在离开我的生活,消失吧。”他终于将匕首插进了母亲的身体,而母亲身上流出的从来不是圣血,而是邪恶的血,仇恨的血。母亲死去,是一种邪恶的灵魂之死,是一种宗教异化的偶像之死——小时候的那个夜晚,失去了双臂的母亲就已经死去,这么多年,费尼斯就一直生活在母亲的阴影下,是艾玛宽容的爱,是自我挣脱欲望的力量,才终于将一切推向了真正的死亡。

是他把床上母亲的偶像扔在了地上,是他砸毁了那个在烛光里立着的断臂圣女,是她用蜡烛烧毁了这两个偶像,在火光中,她的双手重新放到他的胸前,在飞鹰的纹身面前再次做出飞翔的样子;在夜色中,他听到警察喊“举起手来”之后,重复说到:“这是我的手,我的手。”双手回归,双手释放,在那一刻,他才像那只飞鹰一样,可以自由飞翔,他才征服了欲望、邪恶,真正变成了一个男人。

[本文百度已收录 总字数:5023]

思前: 自身存在的象征意义