2019-05-21《双姝奇缘》:如何让画作自我言说

起先是画廊的老板问蕾奈特关于画的相关问题,之后是老板对画作进行评价,最后是关于画作的价格以及付钱的方式,自始至终和好友米拉拜尔打赌这一天不说话的蕾奈特一直闭口不言,她仅用表情和肢体语言进行“对话”,甚至因为无法一次性拿到3000法郎而的哭泣,而当一起到来的米拉拜尔在老板面前痛斥了一顿,她才满意地拿到了用以支付在巴黎开支的费用。蕾奈特的沉默是一次约定的遵守,米拉拜尔的痛斥是人与人之间的交流,当两个人完成这一次交易,似乎真的解决了画作“言说”的问题,但是这种所谓的结合,像他们出身和性格一样达到了互补?像片名“双姝情缘”一样完成了融合?

《双姝奇缘》,不是侯麦“六个道德故事”之一,也不在“喜剧与谚语”系列之列,更不是之后的“四季”故事,仿佛孤零零悬置在侯麦系列电影之外,但是这个既有道德问题又有生存法则、既是相异文化的矛盾又是不同性格的互补的电影,明显具有某种哲学意境,甚至侯麦也不是为了单纯探讨求同存异的价值观,就像最后一个小故事,名为“卖画”,而且那幅充满超现实主义风格的画作也完成了交易,但是关于言说的可能性却是一个没有结论的议题。

四个小故事,最后通向的是哲思,而第一个小故事《蓝色时光》却奠定了整部影片的议论框架。从巴黎出发第一次来到乡下的米拉拜尔,骑的是一辆自行车,终于在距离修车铺十公里的地方爆胎了,而这时她遇见了一个提着篮子走来的乡下女孩蕾奈特,骑着自行车和步行,从巴黎来和住在乡下,米拉拜尔和蕾奈特便构成了两种不同的景观,但是当她们相遇,当她们共同解决自行车爆胎问题,甚至米拉拜尔留下来住在蕾奈特一个人住的房子,这种相异性却走向了融合的开始:她们成为了朋友,而且为她们在巴黎继续他们的友情,继续遭遇不同的问题而展现她们的处理方式作了铺垫。

乡下世界打开了米拉拜尔一直以来的“巴黎”观念,也展现了蕾奈特天真、纯粹、自然和原始的性格特征。蕾奈特邀请她和自己同住几日,领她看自己的画作,还参观邻居的蔬菜地、羊圈、马匹,在鲜花盛开、风吹麦浪的乡下,米拉拜尔和鲁米先生、鲁米太太相处融洽,她给绵羊喂食,抚摸那匹叫“狄亚娜”的马匹,还感受了乡下即来的暴雨,这无疑是她脱离巴黎现实的一种映照,而蕾奈特的那些画作,充满了超现实主义的意蕴,更是在现实对立面的一种景观。所以米拉拜尔也感慨,和巴黎的生活完全不一样。

而“蓝色时光”成为他们最为纯粹的一种体验,蕾奈特告诉米拉拜尔:“蓝色时光不是小时,也不是分钟,只是一个雅致地方的宁静,在那个地方呆着就不想醒过来。月亮升起来的时候,一切都休息了,这就是宁静。”在她看来,宁静是令人害怕的,仿佛是世界末日的到来,而这种害怕更具诱惑的地方在于它的独一无二性,是想要紧紧抓住的冲动,而且并不是带向一种静止的状态,“一切都在休息”是为了即将到来的醒来,“所有的精灵都会复活”。看起来矛盾,就像她的画作,体现的是一种闭合与开放、对立与统一的矛盾。而起初蕾奈特告诉米拉拜尔“蓝色时光”的时候,她就是在言说这种宁静,就是用言语在解释这个美妙时刻,但是言说并没有真的将米拉拜尔带向“蓝色时光”,最多也只是有限激活了米拉拜尔的想象,但是当夜晚来临的时候,她才进入到了可遇不可求的蓝色时光里。

| 导演: 埃里克·侯麦 |

那天夜里,蕾奈特叫醒了正在睡觉的米拉拜尔,两个人穿着睡衣走到了庭院里,外面没有灯光,也没有人声,起初是青蛙的叫声,接着是布谷鸟的鸣叫,正当他们迎接蓝色时光的时候,不知从何处传来的嘈杂声打破了这样的氛围,而听到这一声音的蕾奈特开始不安,甚至开始哭泣,“这本来就很短暂的,现在没有的,宁静不是这样的。”米拉拜尔虽然也有遗憾,但是她没有想到蕾奈特会有这么大的反应,她安慰蕾奈特明天还会有的,但是蕾奈特似乎并不抱有希望,果然第二天是米拉拜尔自己先起来,她拿着束灯光,走到了庭院里,那时也传来鸟的叫声,但是显然也不再是那个让人期待、让人害怕的蓝色时光。

蓝色时光是绝对的宁静,是让一切都安睡,是回到了最原始的自然状态,蕾奈特的生活就接近这种宁静,而米拉拜尔也感受到了和巴黎不一样的时光,尽管她没有完全沉浸其中,还拿了一束光,但是这一片大自然给了她独特的体验。最后他们在夜色中拥抱在一起,这便是某种融合,“闭合和开放”的融合,巴黎和乡下的融合。正像蓝色时光一样,米拉拜尔或许只是经过,只是听说,只是被言说之后的进入,她无论如何也只是在边缘,所以当两个人从乡下来到巴黎,她们之间的融合便遇到了矛盾,就像她们求学的方向一样,米拉拜尔学的是生态学,研究的是生物群落,重点在于人类活动,而蕾奈特从乡下来到巴黎,学的是超现实主义的绘画。

他们在对待事物的立场出现了明显的差异,第二部分是“咖啡馆的男人”,米拉拜尔和蕾奈特相约在内希德路的随意咖啡馆见面,下了课的蕾奈特根据米拉拜尔提供的地址走去,她显然对巴黎的道路很不熟悉,这是一种生疏感,而当她问路人的时候,一种奇怪的相异性出现了,第一个被问的男人告诉她路线,经过的另一个男人也告诉了她路线,但是他们却指向了不同的方向,而且他们为此还争吵了起来,蕾奈特只好自己去找,不想走了几步就看到了那家随意咖啡馆,她回过头来想告诉他们已经找到了目的地,但是两个男人似乎并没有听到她的喊声,依然无休止地争吵中。争吵时一种声音,或许就变成了巴黎的嘈杂,它甚至偏离了终点,脱离了核心,而变成了纯粹人为制造的声音。

这是巴黎的现实之一,而且这种争吵完全是因为人与人之间的疏离。而在随意咖啡馆里,蕾奈特等米拉拜尔到来,她点了一杯咖啡,那个男人收钱时,蕾奈特没有零钱,只有200法郎的一张纸币,男人非要她付零钱,还告诉她自己要喝咖啡就必须备好零钱。其实这不是商家的规则,只是一种偏见,男人总是以防备的目光来看她,说经常有人拿着大额的纸币说没有零钱而逃避付钱,“现在的女孩太野蛮了,我今天就盯住你了。”这是人与人之间的不信任,而且男人还把蕾奈特对面的椅子也拿走了,而当米拉拜尔赶来之后,根本不像蕾奈特那样,而是和他据理力争,米拉特尔的观点是:不是我没有付钱,是你不肯找零钱,所以责任在他。于是男人没办法把椅子给了他,而米拉拜尔身上也没有零钱,最后她拉着蕾奈特趁男人不注意离开了咖啡馆。

|

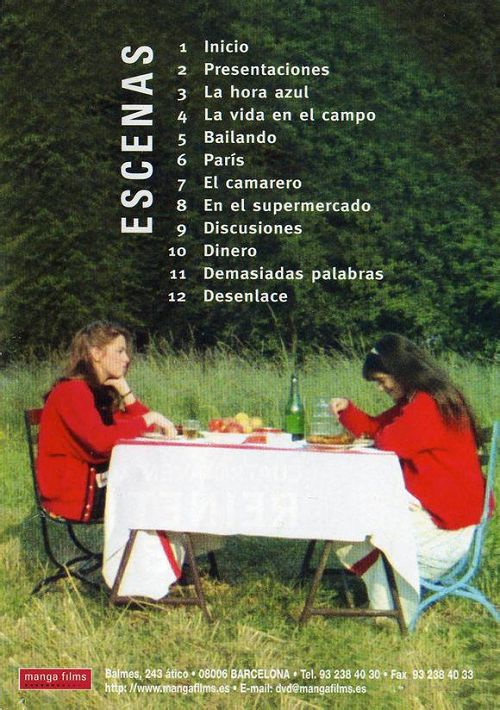

《双姝奇缘》电影海报 |

回来之后蕾奈特总是感觉到这样离开的做法不对,她对米拉拜尔说,必须把咖啡的钱还给人家,“这是我的原则。”而米拉拜尔嘲笑她太天真,第二天蕾奈特去了咖啡馆没有见到那个男人,但是她还是给了另外的服务员,“从未遇到过这种情况。”他们在蕾奈特离开之后这样说。对待咖啡馆男人的不同态度,是否还钱的不同选择,是米拉拜尔和蕾奈特相异观点的一次展示,从某种意义上来说,这似乎涉及到一个自律问题,在蕾奈特看来,自己消费的那部分必须付钱,则是个人原则,而米拉拜尔认为那个男人不好的态度是自己选择离开的理由,而且她也没有将之归结为一种个人道德的败坏,而是人与人之间矛盾的一种正常处理方式。

而依这次矛盾为进口,在第三个故事“乞丐、有偷窃癖的人和女骗子”中得到了更多的展现。在街头,蕾奈特见到乞讨人员就给他们一些零钱,而米拉拜尔却无视他们的存在,按照蕾奈特的看法,他们是需要帮助的人,只要自己有能力帮助就会伸出援手,而米拉拜尔认为巴黎有太多这样的人,地铁站有成千的乞丐,怎么可能去帮助让他们?其实不是关于多少的问题,也不是钱的问题,米拉拜尔只是站在社会学的立场,她认为这是一种社会现象,帮助和不帮助都无助于问题解决。而蕾奈特从个体角度来考察,她的善举是帮助了其中几个。当然蕾奈特的行为也多少影响了米拉拜尔,当她再次见到这些乞丐的时候,也主动伸出援手帮助他们。但是在处理那个有偷窃癖的女人时,她以这个目的为出发点,却又做了一件让蕾奈特不理解的事。

超市里米拉拜尔观察到有个女人偷偷将东西放进一只蓝色袋子里,她尾随她,最后在付款的时候米拉拜尔一把抢过了包逃离了超市,而那个女人因为被超市工作人员盯住最后难以脱身。米拉拜尔拿走包并不是要占为己有,而是希望用这种方式提醒她,甚至让她反省自己的错误行为,所以当她拿走包之后躲在汽车后面看,等女人离开超市的时候又想还给他,但是女人没有听到她的喊声。回到家里她把这些情况和蕾奈特讲了,但是蕾奈特不理解,在她看来,米拉拜尔不是在帮她,而是一种荒谬的行为,要为自己的行为负责。很明显,她认为米拉拜尔认错了对象,偷窃贼和那些乞丐不一样,即使她被工作人员教育,即使米拉拜尔将东西还给她,她也不一定会悔改,因为她是一个“我行我素”的人,更可以说成为了一种本性,所以米拉拜尔的“冒险的体验”根本无济于事,甚至也和那个女人站在了一起。而在蕾奈特看来正确的做法就是劝导,就是教育,在地铁站她就遇到了一个女人,她以钱包丢失为由向经过的人求助,蕾奈特起先给了她钱,但是当自己没有了零钱而需要求助时,她发现那个女人还向不同的人求助,于是她走到她面前,除了要回自己打电话的钱之外,也让她不要再成为小偷,让她去找工作。

在巴黎,蕾奈特和米拉拜尔在对待不同社会现象时,总是有不同的观点,咖啡店要不要还钱?要不要帮助街上的乞丐?对于女窃贼和骗子如何让她反省?在这些问题的相异观点里,蕾奈特一直像她在乡下时一样,对于人性更多是从自然层面来对待,所以希望用道德的方式处理问题,坚持把欠下的钱还给咖啡馆男人,不计较曾经对自己的恶意态度;向乞丐伸出援手尽自己的一份善心;在小偷哭泣时安慰她希望她能迷途知返。而米拉拜尔则是从人与人相处的角度来看待这些问题,就像她研究的“人类活动”一样,是一种社会学样本,所以蕾奈特的行为在她看来是天真,而自己面对这些问题需要的是人际间的沟通法则。

关于自然,关于自律,关于社会公德,都涉及到道德,而在最后“卖画”的故事里,这个道德问题就变成了一种哲学问题,而哲学问题之发生也是因为社会生存的法则所迫,家里人让蕾奈特回乡下,因为没有更多钱资助她上大学,所以她在无奈的情况下准备卖画,这是一种向社会规则妥协的做法,但是她又不舍,而且也不是钱的问题,在她看来,这些画作是作者的内心独白,只有懂得的人才能够欣赏,所以她不喜欢让它们变成商品,而这种对于交易的拒绝就是要回到自己在“蓝色时光”里的宁静状态,“画作是作者情感的流露,画作不会自己说话,它是沉默的,它不需要解释。”这其实就已经进入到一种悖论中,尤其是要面对交易的时候,而且,蕾奈特说画作不需要解释的时候,她自己却在米拉拜尔面前解释了画作。

这个关于画作自我言说的哲学命题在画廊里得到了生动地阐释,因为自己做了解释,米拉拜尔嘲笑了她,于是她承诺一天不说话,就是在走进画廊在老板面前,她也不说一句话,于是只是老板在那里自问自答。画作会自我言说,这是画作在艺术层面的一种理想化状态——它在寻找一个理想读者,的确,在蕾奈特沉默像一个哑巴的情况下,老板似乎也能读出画作的艺术性,他说这幅画给人以自由,像风吹过,而且里面有激情,作者具有很高的艺术才能。老板能在不被作者解释的情况下对画作进行解读,的确是画作本身在言说,而且蕾奈特也不断点头,似乎他们就是在一种宁静状态中进入到灵魂的“蓝色时光”。

但是,关键是当老板说起画作以3000法郎成交,但是不能一次性付清,他们的对话应该从艺术走向了交易,走向了交际,这时候蕾奈特依然沉默,这就越过了宁静状态,所以他们没有达成一致,最后是站在一旁的米拉拜尔出面,她数落老板把她当成是一个哑巴,也不让画作自己言说,在连续的指责之后,老板终于拿出了3000法郎,而拿到了钱的蕾奈特也露出了笑容,她终于可以用这笔钱继续在绘画艺术中深造,继续留在巴黎。

这似乎是一个完满的结局,承诺不说话的蕾奈特让画作的价值在宁静状态中凸显出来,会说话的米拉拜尔又以解决人与人之间矛盾的方式让交易发生,但是这其实是侯麦设置的最隐秘一个线索,画作的沉默和说话,其实根本不是一种成规,也不是对立,甚至它也不需要融合,它只是存在,有时候是艺术是宁静,有时候又是效益是生存,所以即使蕾奈特和米拉拜尔在近乎行为艺术中完满地完成了交易,在他们走后,这一幅超现实主义的画又在精于经营的老板那里,转手以4000法郎的价格卖给了客户——从3000法郎到4000法郎,画作依然不说话,但规则改变了,这也许不是道德和哲学需要思考的问题了。

[本文百度已收录 总字数:5125]