2025-01-22《娼妇凯蒂》:励志的“局部”人生

中文片名翻译成“娼妇凯蒂”肯定有着博眼球的目的,原片名“Keetje Tippel”完全是中性的、客观的,不带有道德色彩,更没有所谓的色情味道,它是关于“凯蒂·派瑞真实人生记事”。当中文片名将“娼妇”变成凯蒂的身份符码,无故制造情色的“诱惑”之外,其实也是对于凯蒂人生的局部放大,而这样的人生当然是不完整的,甚至是一种偏狭的注解。

的确,保罗·范霍文采用了大尺度的拍摄,在电影中出现了女性身体的赤裸裸展现,尤其是凯蒂的姐姐米娜放荡不羁,在船上就和船长马林在底舱干了起来,搬到阿姆斯特丹之后,她就靠身体赚钱,穿着那件红色裙子,在夜幕降临之后成了妓女,凯蒂直到将做好的帽子送到所谓的“寄宿学校”,才发现这里根本不是学校而是妓院,而姐姐米娜就在妓院里赤身裸体面对老嫖客的挑选,这时候凯蒂才知道米娜真正的职业。凯蒂想要离开,米娜恳求她也加入,并且也把她推荐给了老嫖客,老嫖客让凯蒂提起裤子,然后抚摸她的大腿——保罗·范霍文通过拍摄上方的镜子,映照出这一污秽的生活,这也是电影中最大尺度的镜头:米娜赤身裸体躺在椅子上,张开大腿,然后用手触摸着自己的隐私部位,以此唤起兴奋的感觉。

这一镜像的使用,其实也是保罗·范霍文对于凯蒂人生的注解:米娜放荡,她选择成为妓女并不全然是被生活所迫,或者说她的沦落是一种主动选择,而凯蒂发现了“寄宿学校”的真相,发现了米娜的工作,被老嫖客抚摸,完全是旁观者,所以“娼妇凯蒂”这一带有情色的身份定位更像是对凯蒂旁观者角色的一种强奸,而之后凯蒂走上这条路的确是被强奸之后的无奈:凯蒂这次卖了八顶帽子,老板为此和大家一起庆祝,凯蒂也得到了属于自己的那份收入,但是在她想要离开店铺之前,老板却对她实施了强暴——凯蒂借着灯光高兴地做着手影,忽然墙上的影子里多了一个粗壮的东西,老板已经把自己的裤子脱了,墙上的影子就是他挺立的阳具,保罗·范霍文利用影子隐喻了凯蒂游戏世界的覆灭,之后这个影子般的存在插入了凯蒂的身体,老板发现凯蒂还是处女之身,而这一次的破处彻底将她推向了被阴影笼罩的阴影之中。

| 导演: 保罗·范霍文 |

她被老板强奸,之后在修道院被医生检查身体时,又被亵玩,后来米娜失业,母亲竟然让她穿上了那件红色裙子,顶替米娜成为了妓女,而且在凯蒂完成交易之后,母亲则马上用钱去买了自己想要的食物,凯蒂安全沦落为家庭压榨的工具,所谓“逼良为娼”,凯蒂也成为了牺牲品。但是“娼妇凯蒂”也仅仅是她人生一个短暂过渡,在电影中只是在那一晚发生,甚至只接待了一个客人,赚了50分的凯蒂听到男人抱怨她技术不行,而之后凯蒂遇到的男人就是画家乔治,乔治将她带到自己的工作室,凯蒂以为自己要为他服务,没想到乔治是给她拍照,然后邀请她第二天再来,而第二天去了那里之后,凯蒂才知道自己有了新的工作,虽然还是用身体,但已经从性交易的肉身变成了艺术化的身体,而这也意味着凯蒂彻底告别了妓女生涯,人生开始进入到了新阶段。

凯蒂身为“娼妇”,是完全被动的选择,也是短暂的过渡,它构成的是凯蒂人生的一个“局部”,保罗·范霍文当然没有将这个局部放大,而是力图表现一个在底层挣扎却向往自由生活的女性形象,在电影的前半部分,保罗·范霍文也基本实现了这个目标:在轮船上,米娜用身体寻找刺激,凯蒂却在看书;搬到阿姆斯特丹之后,米娜成为了妓女,而凯蒂靠自己的双手劳动赚钱,她当过洗衣工、制帽工,为改善家里的生活赚钱,而且她是家里唯一会写字的人;凯蒂并不屈服于强力,在洗衣的时候,老板将酸液倒入了洗衣池,凯蒂忍着疼痛洗衣,但是当她的面包被女人夺走,她二话不说直接将女人的头按在酸液池里,“我的眼睛要瞎了!”幸亏其他女人拉开了凯蒂,否则那个欺负她的女人会为此付出巨大的代价,当老板带她去一个房子的时候,预感不妙的凯蒂直接向老板吐了一口痰,而在被帽子店老板强奸之后,凯蒂忍着屈辱,拿起石头砸掉了店铺的玻璃。

凯蒂是一个有追求、叛逆、不屈的女性,而当她遇见乔治之后,人生就是朝着自己真正的目标迈进。乔治有两个朋友,一个是在银行里工作的雨果,另一个则是富家少爷安德鲁,凯蒂和他们在一起,学会了如何优雅地用勺子喝汤,也第一次品尝到了巧克力,更是在雨果身上看到了爱情的模样,睡在了一起之后的第二天,雨果给她钱,凯蒂说:“我不是为了钱。”不是为了钱,是为了爱情,而爱情在她看来是优雅生活的写照,所以后来雨果约她,凯蒂将自己身上的衣服全部烧毁,然后彻底洗浴了身体,这像是她告别旧生活的仪式,当雨果看到凯蒂的时候,凯蒂完全变成了另外一个人:手上撑着漂亮的小阳伞,头上戴着可爱的帽子,身上穿着淑女的裙子,凯蒂不仅在衣着打扮上变成了新人,更是在精神追求上向着更高的目标迈进——她甚至离开了那个破烂不堪的家,离开了将她作为赚钱工具的父母,开始了全新的生活。

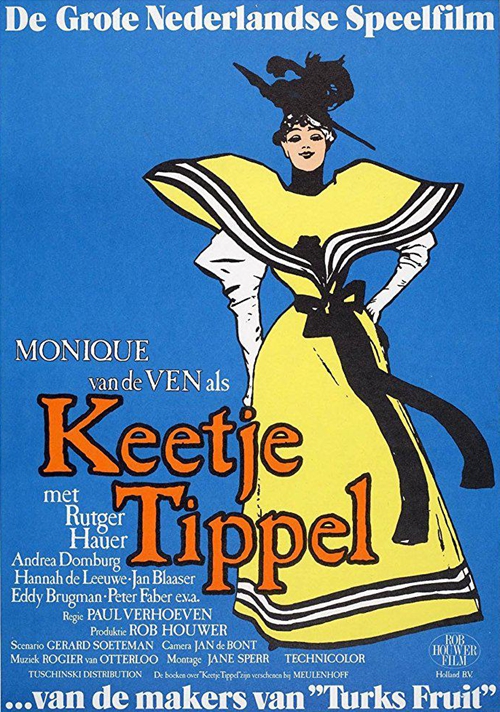

《娼妇凯蒂》电影海报

但是她和雨果之间的感情根本不是爱情,雨果告诉她银行经历的女儿爱上了自己,所以他要和经历的女儿结婚,对于雨果来说,这样的婚姻更是直接让他富有。凯蒂无奈离开,在街上她看到了正在游行的队伍,于是加入其中,在和警察冲突中她看到了同在游行队伍中的乔治和安德鲁,乔治被警察打中死去,安德鲁受伤,凯蒂将他送回家,没想到安德鲁是个富家子弟,于是凯蒂也等来了属于她的爱情,“你是第一个认真待我不索取的人”,这是凯蒂对爱情的注解,也是真正独立的开始,保罗·范霍文由此结束了凯蒂的人生故事。前半部分凯蒂的漂泊、流浪和沉沦,基本呈现了一个女性为生活所迫的命运,但是之后的人生转折变成了一种素描,和雨果之间的故事,和安德鲁的爱情,都没有呈现出凯蒂的性格,她就像是保罗·范霍文放在电影中的一个工具,按照既定的叙事节奏表演,所以形象变得单薄,故事变得单一,美好的结局也没有任何感人之处。

但是,历史原型的凯蒂比电影中的凯蒂拥有更丰富的人生,凯蒂的原型是尼尔·多夫,1858年出生于荷兰的她,的确经历了生活的压迫,漂泊、沉沦也是多夫无法选择的命运,但是多夫在这种被动生活中却演绎了精彩的人生,她接触到了工人阶级,了解了无产阶级,她投入到革命之中,并将自己的思想转变为文字,积极捍卫工人阶级的权力,她出版了自传的三部曲,其中第一部《一个快乐女人的悲伤故事》还获得了诺贝尔文学奖的提名——保罗·范霍文就是将这部小说改编成了电影,而从这个快乐女人的悲伤故事变成悲伤女人的快乐故事,保罗·范霍文也只是完成了励志人生的局部描写,这不仅体现在电影所呈现的叙事上,而且这种励志完全是缺省的,尤其是凯蒂如何走上革命道路缺少铺垫。保罗·范霍文在电影一开始介绍了故事的背景,“19世纪来自极度贫困家庭的工人,纷纷迁往大城市争取一点面包……”凯蒂一家就是其中的代表,他们坐船来到了阿姆斯特丹,住在老鼠出没的房子里,半夜还涨进了水,为了维持生计,父亲去了马场做工,米娜成为了妓女,凯蒂逐渐被推上那条路,也是社会环境所迫,但是凯蒂命运发生改变却并非是她主动选择,一切像是降临在她身上的,更不用说她投入到革命者的行列中,只有一幕的革命游行变成了凯蒂临时起意的决定,“我们要工作”的口号也软弱无力。

保罗·范霍文塑造了凯蒂的局部人生,而实际上保罗·范霍文拍摄这部电影时也无奈地走在“局部”之路上,按照原来的计划,保罗·范霍文的确要将凯蒂的故事和动荡的社会环境更紧密结合起来,她的人生转变就是一种被压迫后的觉醒,就是被奴役之后的自由,但是制片人罗伯·霍尔觉得这样拍摄太耗资金,所以否定了这个方案,保罗·范霍文只好删除大部分社会问题描写的镜头,于是电影变得缺省,人物变得单一,故事变得平淡,人生变成了局部,励志的凯蒂也变成了“娼妇凯蒂”。

[本文百度已收录 总字数:3205]