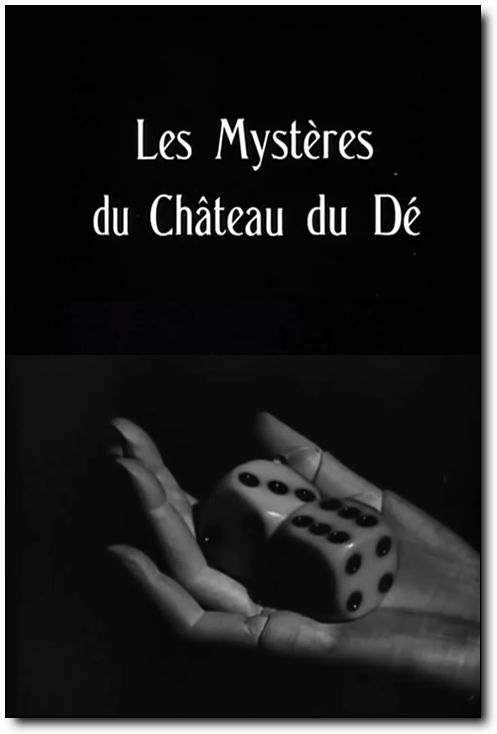

2017-12-26 《骰子城堡的神秘事件》:上帝到底在哪?

骰子在那只木偶般的手上,骰子在四个蒙面人的周围,骰子在巴黎的酒吧里,骰子在古堡的地板上——这是实在的骰子,这是可见的骰子,当两个骰子在跳跃、翻滚之后最终停落,向上静止的那一面一定是指向一个数字,而当数字确定,可选择的方向确定,机会确定,命运确定,于是上帝也最终以必然的方式被确定。

可是,“上帝不玩投骰子游戏”,不在游戏中的上帝始终存在,它是世界的中心,它是时间的起始,它是命运的主宰,所以骰子在可能与不可能之间,在数字的变化中,在去还是不去的疑问中,上帝是不存在的,它只是一种游戏方式,但是当骰子停落当数字确定,上帝真的就出现在唯一的可能里?为什么那只木偶般的手会反转过来,上面的骰子又纷纷掉落?为什么蒙着脸面的人在投骰子游戏之后又从古堡中彻底消失?为什么一男一女两个旅人用脚踢着骰子而不关注上面的点数?倾覆而掉落,游戏而消失,踢完而忽视,投骰子的游戏最终以这样的方式被取消,其实又回到“上帝不玩投骰子游戏”的命题中,而时间也在“但是当第二夜来临之时,他们在此停留”中来到了确定的此时此刻。

关于时间的隐喻,用投骰子的方式似乎在反抗时间的流逝,希望在命运的选择中回到起点。时间的两个端点,是现在和过去,是现代正在发展的巴黎,和已经成为废墟的古堡。酒吧里的两个男人在玩投骰子游戏,“投一次骰子永远不会废止机会。”机会对于他们来说有两个,一个是去,一个是不去,两粒骰子承载这一种选择,最终当点数确定,他们打开了门,他们做出了选择,他们开出了车,从巴黎前往那座古堡。

|

| 导演: 曼·雷 |

|

曾经是废墟,是一种时间的过去形式,但是这不是他们抵达的目标,他们去往的那个地方是重新矗立的现代城堡,这是时间的第二个隐喻,从巴黎出发通向未知之门,他们逃离了现代的巴黎,逃离了现在的时间。但是当古堡又成为现代的城堡,时间在回到过去之后又以静态的方式返回到现在,那些有着粗粝感的墙,那个精致的门廊,那个四方的窗户,那些在门窗上雕刻着的纹饰,以及房间里布置好的装饰画,都有一种混合着古典和现代的美,当那些本来关着的移门一扇一扇打开,就是以穿越的方式见证某种文明的印记,但是穿越的方式本身就证明站立的那个位置就是现在。

|

|

| 《骰子城堡的神秘事件》电影海报 |

所以城堡就成为揭示时间隐喻的第二种存在。那时候两个投骰子决定去还是不去的人已经消失了,取而代之的是4个不知从何处而来的人,他们起先穿着白色的浴袍,脸上蒙着黑色的纱巾,他们是城堡的主人?“城堡,如承受陌生命运的封印一般威严。”从古堡到城堡,就是时间改变的一种命运,对于他们来说,在古堡的命运中他们似乎看见了自己的命运,所以他们的疑问是:“我们在哪儿?哪儿是幽灵们的行动吗?幽灵们在离去的那一刻,难道没有在空气中和大地上留下明确的痕迹么?”他们该如何进入城堡被改变的命运,又如何发现时间在古堡里的印记?离开这里是一种选择,进入其中是另一种选择,所以最后他们坐在那里,开始玩投骰子游戏。

他们玩投骰子游戏,其实和那两个酒吧里的人一样,是要在游戏中寻找不被废止的机会,要在城堡里寻找没有废弃的时间,所以在投骰子决定之后,他们脱下了那件白色的浴袍,然后鱼贯而入楼顶的游泳池。这是人工建造的游泳池,对于城堡来说,这也是现代的一个标志,而被骰子决定命运的他们显然开始了对于时间的戏仿:他们用各种方式跃入水中,他们在水里做各种工作。其实,他们是把游泳池当成了大海,而自己则进入到了神话中,在水世界里感受生命和时间的起源,那里有海的女儿维纳斯,有潜水的夏娃,有穿盔甲的智慧女神米纳瓦,玩球,嬉戏,洗头,翻滚,而其实戏仿的神话里根本没有女神,只有杂耍的女人。

这是对于时间的一次致敬,还是对于命运的一种嘲讽?蒙着脸的他们,从来不展示真实的自己,那一面游泳池墙壁上的镜子,以反射的方式形成假象的现场,他们的倒影也在水的波浪中扭曲变形,而时间,在戏仿中永远存在于现在——戏仿,对于他们来说,依然是一种游戏,而在整个试图改变时间的游戏中,那张前景中的网就是一种遮掩,和蒙在脸上的纱巾一样,既无法看见曾经的神话,也无法抵达现在的现实。时间的第二种隐喻似乎和从巴黎出发的两个人带来的一样,在戏仿中又回到了现在时,而投骰子决定的机会也变成了虚无。最后,他们一起躺在了地板上,一起进入沉睡状态,也一起消失在没有时间维度的城堡里。

于是有了第三种关于时间的隐喻,两个旅人走过来,他们是一个男人和一个女人,“两个寻觅中的旅人,是一对停下脚步的旅人?还是两个并不停留的旅人?”停下脚步和并不停留是两种选择,到底会作何种选择,似乎也应该玩投骰子游戏,而且在草坪上就有两粒很大的骰子。但是两个人走向骰子的时候,却没有捡起来放在手上,也没有去还是不去、留还是不留的疑问,男人用脚踢了一下骰子,女人也用脚踢了一下骰子,在微微翻滚中,骰子静止,他们看了一眼。仿佛他们的行为是在蔑视骰子,不是把投骰子当成游戏,而是把骰子本身也当成了游戏,这样的游戏取消的是骰子的本质意义。但实际上,他们还是进入了骰子的世界,他们玩,他们看,最终他们决定脱去身上的衣服,脱去具有现代标志的服装,然后做出古代雕塑的样子:女子身体向后仰,一只手臂向前伸展,男子拦腰抱住她,然后这一种姿势静止,然后画面变成负片——如雕塑一般凝固,就是把时间拉回到古典时代。

但是他们也蒙着脸,他们也在戏仿,当初是四个人戏仿神话的起源,现在是两个人在戏仿古典文明,“但是当第二夜来临之时,他们在此停留。”第二夜是今晚之后的明天,是时间的未来方式,他们在此停留,是时间的现在形式,也就是说,在他们制造的机会里,时间并不是以统一的方式出现的,和四个人的消失一样,他们在蔑视骰子的表象中,也进入到自己虚构的时间里。

从现代巴黎到古代文明的古堡,从人工游泳池到神话意义的大海,从变动的场景到凝固的雕塑,不管是投骰子游戏们还是踢骰子游戏,一切的改变都是关于时间的虚拟状态,而这种虚拟状态使得一切选择都是戏仿,都是虚构,都变得无意义,确定的时间,确定的命运,以及确定的上帝,就在他们无法逃离的世界里,所以在一种返回时间无奈的结局面前,投骰子游戏根本无法改变时间的历程,“当天空在大地之上的时候你是否懊悔时间?”懊悔有什么用?最终还是会把命运带向确定的时间里。

一种无意义,一种游戏,当上帝的终极取消了对于时间的改变,却并不是一种终点,“投一次骰子永远不会废止机会。”永远不正是开启机会的时间状态?去还是不去的选择,是在创造机会,游泳池的戏仿,是在替换一种时间,雕塑般的凝固,也是在复制古典,只要是在选择中做了,就是一种面向自己的机会,即使在时间和上帝面前是无意义的,对于他们自己来说,却也是一种自我时间的诞生,就如导演曼·雷一贯坚持的艺术观:“与其拍摄一个东西,不如拍摄一个意念;与其拍摄一个意念,不如拍摄一个幻梦。”

一个意念,一个幻梦,才是自己的上帝,才是玩投骰子游戏的上帝。

[本文百度已收录 总字数:3857]

思前: 《街头音乐》:世界静默如谜

顾后: 《依巴拉度·时间篇》:永恒的现在