2013-01-02 岳王庙:变迁中的政治观

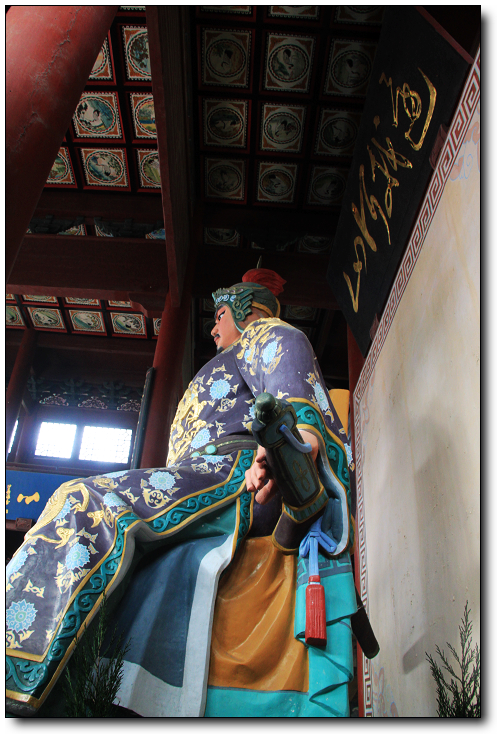

1972年2月,下榻在西泠饭店的美国总统尼克松推开西面的窗,看到的是庄严肃穆岳王庙和扑面而来的“还我河山”四个大字。这成为尼克松杭州之行印象最深刻的一笔,这四个字成为当时剑拔弩张中美关系的一种写照。而现在从对面的香格里拉根本不能看见“还我河山”那块横匾,岳飞亲笔书写的“还我河山”挂在忠烈祠4.5米高的岳飞塑像上方。

而现在在忠烈祠重檐中间悬着的是不是“还我河山”,而是“心昭天日”,这是叶剑英元帅于1979年岳王庙重建时题书。从还我河山到心昭天日,或许隐含着某种政治的解构,在不断地重修中,这个埋葬岳飞英魂的岳王庙也几经变迁,而从岳飞身上折射的不仅有“还我河山”四个字所代表的国家态度,更重要的还有“心昭天日”所代表的民族气节。除了一些设置正在重建外,岳王庙还是和我20年前光临时一样,没有大的变化。只有在现场感才能有一些感受,和小五进入岳王庙,也能从某种变迁上感受到一些价值观的变化。“还我河山”变为“心昭天日”,而“精忠报国”也变为“尽忠报国”,“尽忠报国”在两处,一是在忠烈祠的殿两面壁上,另一处则是墓道前方照壁上,记得以前都是明代莆田人洪珠写的“精忠报国”四个大字,而现在都改成了“尽忠报国”,这个岳母刻在岳飞背上的四个字是一种必胜的励志,是对于统一的期望,但是为何会有两种不同的说法?

岳母刺字的故事,宋人的笔记和野史均无记载,包括岳飞的曾孙岳珂所著的《金陀革编》也没有记录。岳飞刺字故事始见于元人所编的《宋史本传》,书云:“初命何铸鞠之,飞裂裳,以背示铸,有‘尽忠报国’四大字,深入肤理”。但书中未注明此四字出自岳母之手。 另一种说法是,因为“刺字为兵”的制度仍在执行,所以岳飞从军时在背部刺上“精忠报国”四字明志。而“岳母刺字”的故事最早见于清乾隆年间,杭州钱彩评《精忠说岳》,该书第22回“结义盟王佐假名,刺精忠岳母训子”上叙述岳母刺字时具体而详细,但显然是作者按照元、明传记中有岳飞背上刺字的记叙,加以想象发挥,艺术加工构造的。

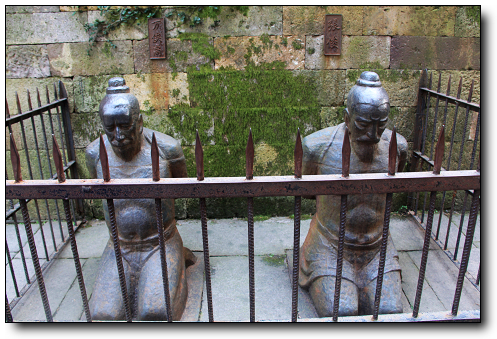

“尽忠”当然包含着某种宿命论,只要自己尽到了自己的职责,自己为国家利益努力过了,而到了最后被迫班师,以致以莫须有的罪名含冤屈死风波亭,都是一种政治斗争的悲剧,悲剧是时代造成的,对于岳飞个体来说,只能“尽忠”,所以这一个字透露出某种个体的无奈。作为“南宋中兴四将之首”,岳飞身上体现着一种民族复兴的精神寄托,所以炸油条制作葱包桧,所以铸反剪双手,面墓而跪的秦桧、王氏、张俊、万俟卨四人,并以铁栏围之,都包含着对于抗击侵略维护领土完整的民间期待。所谓“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”,所以“尽忠”两字更显当时朝廷的堕落和软弱,正如岳飞在班师时所说:“十年之功,废于一旦!所得诸郡,一朝全休!社稷江山,难以中兴!乾坤世界,无由再复!”这种冤屈也只有最后“天日昭昭,天日昭昭”八个大字能够寄托悲愤的呼喊。

而其实,岳飞作为一个民族英雄也备受争议,围绕岳飞之死的历史事件,主要有这样一些争议,一是:下令杀岳飞者非秦桧。《帝国政界往事》提出观点,认为下令杀岳飞的其实是高宗赵构。岳飞统帅全国五分之三的兵力后,莽撞要求皇帝早日解决皇位继承人问题,高宗当时不悦:“握重兵于外,此事非卿所当预也”。岳飞触犯了皇家最大的忌讳:手握重兵的武将对皇位继承感兴趣,令皇帝相信他野心太大,遂起杀心。此外,《中国人的历史误读》认为岳飞主张“迎请二帝还朝”,威胁到赵构的地位,才是他被杀的原因。其实古人早怀疑是高宗下令。《宋史纪事本末》说:“高宗忍自弃其中原,故忍杀飞。”“握重兵于外,此事非卿所当预也”

而第二个争议便是岳飞是否“民族英雄”。这个议题在上世纪八十年代提出,当时就有人质疑岳飞的民族英雄称号,主要理由是:岳飞不是抗击英帝国主义或日寇,而是抗金,而金也在今日中国范围内,同属中华民族,岳飞抗金不过是中国人内战……所以后来在这样的一种观点下,中国大陆中学小学历史教科书已经取消岳飞是“民族英雄”的头衔。岳飞抗金,只因为当时金国也在中国版图上,所以这两个民族为夺取政权而进行的是内战。但其实,这样的历史观点显然是站不住脚的。人们现在熟悉的“民族”概念,是一个崭新的概念,十六、十七世纪的欧洲人最早产生这种观念,十九世纪的德国人将其发扬光大。由此出现所谓“民族国家”,有了民族主义。到二十世纪,中国人接受了西方传来的民族观念,经过复杂的演变,大约到抗战时期,基于地理、政治概念而形成了“中华民族”的概念、观念、意识。而岳飞作为十二世纪的南宋和金的战争见证者和牺牲者,他心目中是以国家为重,根本无中华民族的概念,所以这种“强奸意志”的说法也只是一种闭着眼睛跳进自己的观念陷阱里的行为而已。

|

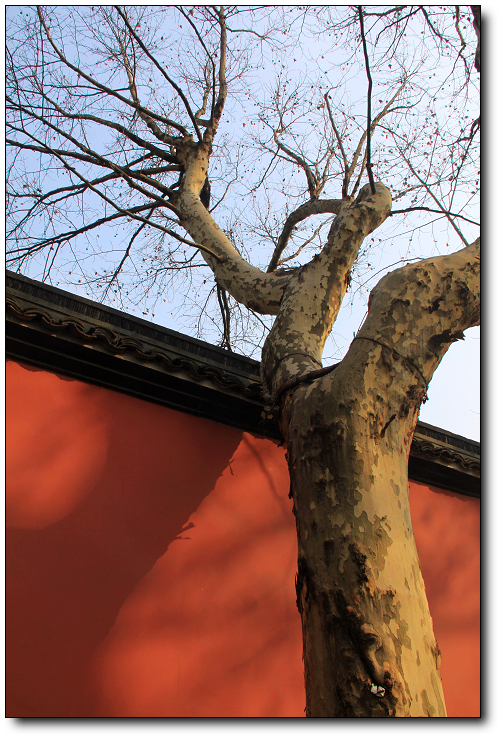

| 红墙外的落叶梧桐 |

|

|

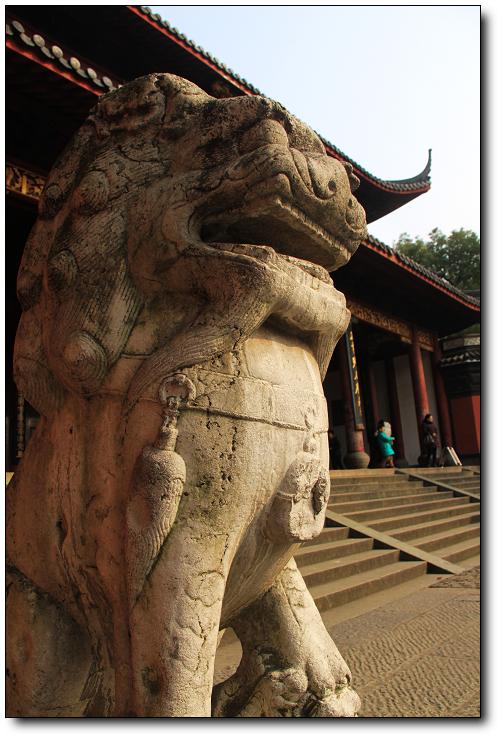

| 沧桑的岳王庙 |

|

| 尚未融化的雪 |

|

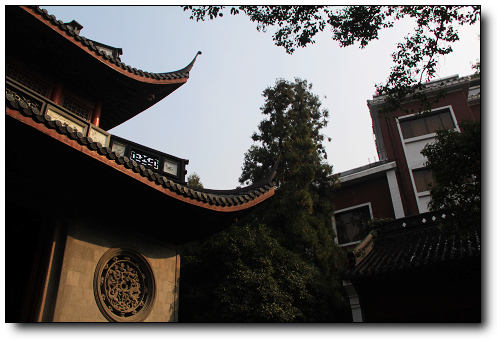

| 与香格里拉一墙之隔 |

|

| 岳飞塑像和“还我河山” |

|

| 岳飞画像 |

|

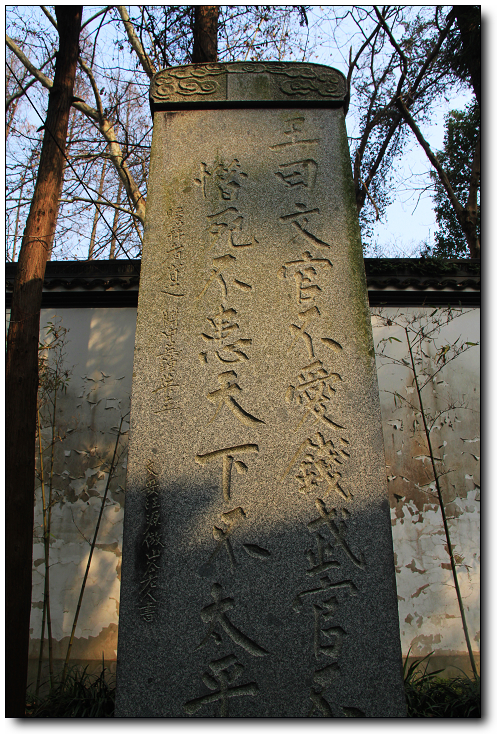

| 天下太平从文官、武官自身做起 |

|

| 墓道遗存物 |

|

|

| 面墓而跪的投降派 |

|

|

| 墓道上的文武官员 |

|

| 尽力报国,是个体的一种无奈? |

|

|

| 斑驳、沧桑的历史 |

[本文百度已收录 总字数:3414]