2009-04-06 论雷峰塔的再倒掉

在我略显贫瘠的历史知识中,吴越国对当时的北宋王朝采取了纳土归宋的策略,也就是自己宣布吴越国灭亡,这是多么难能可贵的品德,保境安民的最大贡献在于黎民百姓可以免遭战争之苦。故而现在已经成为祖国统一的范本,彪炳千秋。对这个国家和君主兴衰最直接的见证,恐怕就是这座被称为“千尺浮图”的雷峰塔。

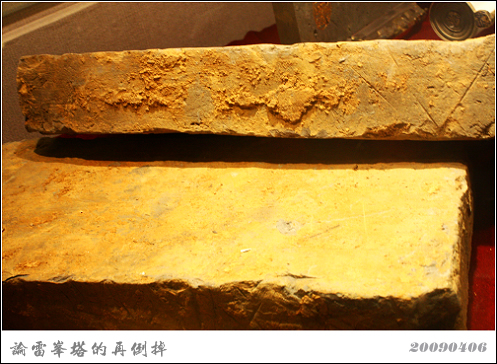

这是一位国王下令修建的佛塔,但在建成之后仅仅一年,这个王国却灭亡了。在砖孔内发现经卷开头写着“天下兵马大元帅吴越王钱弘俶造。此经八万四千卷,舍入西关砖塔,永充供奉,乙亥八月。”查乙亥年是钱弘俶吴越八年、北宋开宝八年(975年),也就是吴越国的最后一年。

而在此后的千年岁月中,佛塔历经劫难,数次被毁。至明朝嘉靖年间,塔外部楼廊被倭寇烧毁。而雷峰塔的塔基砖一直被迷信者盗窃,1924年9月25日下午,站立千年的雷峰塔终于轰然坍塌,倾圮于美丽的西子湖边。

“现在,他居然倒掉了,则普天之下的人民,其欣喜为何如?”在塔倒之时正值中国的新文化运动,国家内忧外患交困,鲁迅以此为题两论雷峰塔的倒掉,表达了他对未来的理想文明社会重建与革新的向往。世人了解这座佛塔,更多的却是源于一个凄美的爱情故事。

而今,从新建雷峰塔向东北而望,可以望见如美人的“保俶塔”,也可望见那个凄美爱情的起点,一根绳索拴在这桥上,从此系了千年。大雾弥漫的西湖很有一种病态的美,我登塔而望,内心有一种越来越纯净的飞翔的感觉,水天都被俯视着,登高临下,这婉约的西湖越来越富于对历史轻率解读,早就跳出了钱塘江-六和塔为轴心的”英雄地图”,而浸润在西湖柔美文化里,这塔以及可能创作出的民间传说多少带有点自娱自乐,国家、社稷、民族,这些高度在1924年9月25日下午,和雷峰塔一起轰然坍塌了。

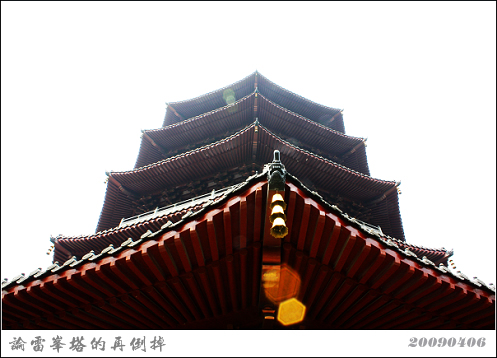

2002年10月,雷峰塔重建竣工落成,而在这7年时间里,我经过了好几次,而有一次竟然因为记者证作废而没有登临远眺,我是将它深藏于胸的,不肯轻易走进历史,走进这座古塔复杂身世,所以时间越长,在我的想象中它的神秘性也越来越厚重,要不是今天儿子要求去雷峰塔登临观景,我也真怕自己永远把雷峰塔当成是一个历史的隐喻和符号,永存在未知里。

但还是走进了。

天气晴朗,游人如织,从扶手电梯进入塔基大门,再从底层乘坐电梯至顶,在从顶上下走在,你会有一种被强奸的感觉,当然永远不会有木板,所有的东西都透着新鲜的油漆味,贴金的穹顶、铜制的栏杆,花岗岩的台阶,宛如现代人苦心经营的一幢别墅,有着时尚的味道,历史只存在于被遗址文物保护罩罩住的那一区域。

雷峰塔,当初就承载不了这么重的历史意义,它的建造和流行完全是西湖柔美性格的一种实践,雷峰塔原名“皇妃塔”,在东侧还留有这样的标记,这说明,当初就是吴越王钱弘俶为庆祝黄妃得子而建的,故初名“皇妃塔”。而白蛇传的神话渲染,是雷峰塔走红民间,在传承的男欢女爱的口头文学中,为雷峰塔造势,扩大影响力和知名度。不管是皇妃塔还是镇白蛇的封建桎梏象征,雷峰塔的象征意义远远超出了实物,所以,对倾圮的雷峰塔,根本没有必要让它重新蹩脚地活过来,有些东西,特别是文化,死了远比活着更有说服力,也更有价值。

“莫非他造塔的时候,竟没有想到塔是终究要倒的么?”1924年鲁迅曾这样问过,2009年,我想也这样问问:莫非再造塔的时候,竟没有想到以后这塔是终究要倒的么?

[本文百度已收录 总字数:2003]

思前: 男儿当自强

顾后: 太子湾:游客比花瓣多