2013-03-03 《现代启示录》:国家机器下的迷失和恐惧

177分钟的恐惧,在消沉的恶梦中开始,在血腥的死亡中落幕,无声和有声,世界都在那里挣扎,都在那里流血,都在那里疯狂。而击穿那恐惧的不是疯狂扫射的战机,不是祭祀场上砍刀,不是战争末日的审判,是从迷雾中,从夜色中,从硝烟而逝的丛林中睁开的“迷失眼神”,如此愤怒,又如此茫然。

这曾经只是伟拉德上尉的一个恶梦,从西贡战场上回来,却像依旧还在那里,热带雨林,直升飞机,灰尘和硝烟,燃烧的火光,“梦到我又回到了丛林。”但这只是一个梦,或者这个梦带来的杀戮和离婚,虽然让人意志消沉,但都会从现实中醒来,醒来的世界里有书,有女人的照片,一张凌乱的床,以及一把枪,那隐约出现战机的螺旋桨变成了房间顶上的吊扇——恶梦会把人从记忆中拉回来,不管是赤身裸体的自我重温,还是划破左手的自我折磨,都在提醒着世界是活着的,从恶梦中完全醒来也只需要被按住而强行冲澡而已。

“在战场上渴望回家,而在家里又怀念丛林。”伟拉德上尉其实很明白什么是家什么是战场,什么是现实什么是梦境,而这一切就是自我主宰的世界。但是自我却是脆弱的,在战争中,自我只是一个被隐蔽的符号,而你所面对的是命令,是国家机器下的绝对命令,而对于命令来说,只有一种可能:执行,绝对的执行,必须胜利的执行,消灭个体的执行,甚至是谎言的执行。而在自我折磨之后,摆在伟拉德上尉面前的任务是:解除特种部队科兹上校的指挥权。

华特·可兹,曾经的特种部队指挥官,他有着辉煌的战绩,但如今却已陷入疯狂,他在越南境内建立了一个独立王国,推行着野蛮、血腥、非人的残暴统治,还不时地向美军进行疯狂的近乎妄语的广播宣传。他是优秀的指挥官,在无数次战役中取得了胜利,但是在国家机器面前,可兹也无法逃脱个体的命运,他得不到升职,甚至无法实现自己的梦想,战争的非理性和国家的非人性面前,他变得疯狂,不仅杀害了越南情报人员,还带着当地的土著人建立了属于自己的王国。这是一个“思想和行为反常”的上校,这是疯狂的帝国建立者,而在那个属于他的帝国里,他依然挣扎着活着的恐惧,像那一只弱小的蜗牛,“爬着,却依然活着”,而他面对的是另一个世界的疯狂杀戮:一只猪接着一只猪,一头牛接着一头牛,一个村子接着一个村子,一群人接着一群人,它们在围攻,在杀戮,在用群体的疯狂制造个体的疯狂。

| 导演: 弗朗西斯·福特·科波拉 |

|

这其实是一个悖反的命题,甚至对于战场上的每一个人来说,都是一个伪命题。战争是国家之间,利益集团之间的疯狂行为,无关乎个体的命运,无关乎人性的善恶,而对于战场上的每一个人来说,服从和执行是唯一的规则,而任何的反叛或者质疑都可能带向个体的疯狂。伟拉德带着几个士兵出发了,而这些士兵仿佛都没有经历过战争的伤痛,甚至还充满着对某种杀戮的向往。他们坐着船,沿着湄公河逆行,而随着任务的不断推进,战争的残酷显露无疑,但其实,他们经历的并不是敌我对峙的战斗,只有杀戮,对于越南平民的杀戮。他们拥有战机的掩护,拥有精良的设备,他们甚至俯视着那些随时被杀戮的越南人,并感到荣耀和快乐。直升机、冲锋枪,还有播放的瓦格纳《狐狸舞曲》,一切都在用快感和娱乐的态度杀戮着那些卷入或者为被卷入战争的人,他们遇到的那艘小船上,只有蔬菜、香蕉、鸭子、椰子、大米和无辜的越南平民,没有任何危险,但是他们却用机枪扫射,而最后找到的只有一只小狗,那个起初没有被打死的女人因为怕延误,而见死不救,甚至补上了一枪。

但是,战争永远不可能只是过瘾,只是娱乐和游戏,还有死亡。那些船上的士兵也随时受到死亡的威胁。下了船去摘芒果的厨子遇到了老虎,吓得屁滚尿流,这大自然的危险可以逃脱,但是战争只有子弹和长矛组成的死亡威胁那个叫克林的士兵,听着远方的母亲给他寄来的录音带,一颗子弹击中了他的胸膛,战争的鲜血染红了湄公河,而录音带里母亲还在对着他温庆地说着话:“我们会为你的到来而庆贺,远离子弹,平安回家。”这是家人对于重聚的盼望,但是母亲的声音在另一个国家,在另一个世界,而这里只有丛林,只有炮火,只有死亡。克林和那盘录音带葬在一起,却永远长眠在那片不是故土、陌生的土地上。那个黑人士兵也是这样,一支长矛洞穿了他的胸膛,也同样是死亡,他被同伴们以水葬的方式留在了硝烟弥漫的陌生土地。

他们的死,只是战争链条上的一个环节而已,而强大的国家机器不会因为个人的死亡而停下运转的脚步,它继续向前,继续杀戮,继续恐怖。而不管是母亲的叮咛和期盼,还是女友的芒果爱恋,都是被忽视的个体记忆,因为这是在战场上,这是非人的战争,你越是想置敌人于死地,你就越会受到死亡的威胁,这是一个无法摆脱的悖论,而在这个悖论面前,那些一闪而过的温情便只是一个讽刺,反而让战争变得更为残酷。那个头戴礼帽、爱好冲浪的指挥官比尔·基尔高似乎就是这悖论的结合体,一方面他是战争的刽子手,杀人毫不手软,他还独创了“死亡扑克”,给每一个被打死的敌人发放一张扑克牌,以象征自己的战功,他指挥着战机群对村寨进行着大屠杀,但是他身上却还有人性的温情,一个垂死的越南人在乞求一杯水,士兵们想要打死他,但是基尔高却说“这个人是我的勇士”,而在战场上,他甚至还迷恋这冲浪,那六米高的巨浪里似乎有他个体的另一种娱乐,他甚至要求蓝斯也一起去冲浪,脱了衣服换了短裤要下海,而蓝斯抢了他的冲浪板,他甚至开着飞机满世界寻找:“把板子还给我,我很喜欢那块板子,找到一块好的冲浪板不容易。”这是娱乐的态度,而这种个体的嬉戏在多大程度上能消融战争的残酷?甚至,基尔高心中还有拯救的想法,一个越南人抱着被他的战机打伤的孩子,他主动积极要求士兵将孩子送到附近的医院。

但是,基尔高的残酷和温情只是战争中的一种分裂的人性而已,伟拉德看到了,他知道,这是一个残暴和温情共存的世界,但是最后不管是残暴还是温情,战争永远都是“执行任务”,战争永远都是扼杀个体的国家机器。而这更造成了伟拉德的痛苦。随着船只的不断行进,伟拉德也在阅读可兹的信件和资料中,慢慢对可兹有了某种认同,甚至崇敬,他在战场上的卓越战功被认为是“完美”的人,而他所要求的职位和机会,也都是一个男人的正常诉求,但是国家机器从来不允许一个个体的思想和行为,所有可能违背命令的举止都是疯狂而不可理喻的,也都是要走向毁灭的命运。而在国家机器里,善和恶,爱与恨都模糊了,甚至为什么要战争都成为了一个悬案。

|

|

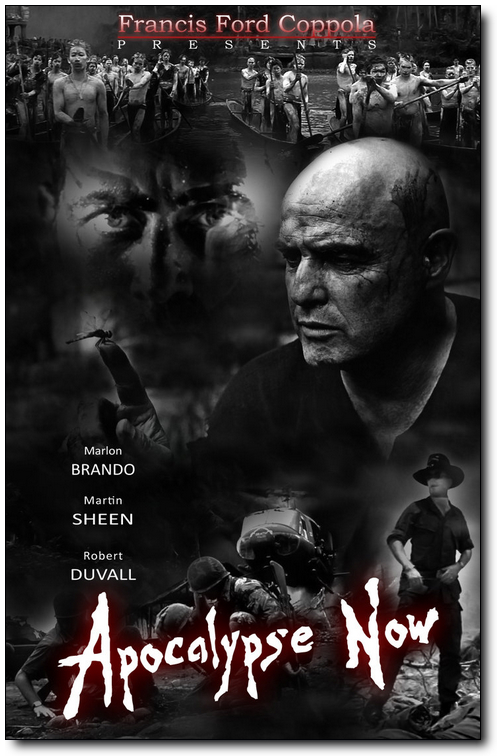

| 《现代启示录》海报 |

在行进中,伟拉德的船只遇到了一群法国人,这是一个没落的法国种植园主,在这里,不管是父辈的创业还是现在市场的开拓,都在战争中成为一个缅怀的梦,这个梦起于殖民地的掠夺,而最后也都成为了合理合法的一部分,而战争爆发也摧毁了几十年的殖民梦,那个法国军官说,这里就是他们的家,这里的一切都是不可剥夺的,也是最后的家,这是没落的殖民者的宣言,但是带入这种境况的也还是眼前的这场战争,法国是二战的战败国,而美国一直是胜利者,包括这里,法国军官怀念着当年的辉煌,也体会着现在的痛苦,他们死去了妻子和丈夫,却孤独而充满危险的守护着这片种植园,不仅属于他们个体的痛苦是战争造成的,连国家的命运都在战争中成为必然。在餐桌上他们发生了分歧,而伟拉德的问题只有一个,你们为什么不回家。而法国军官说:“你们正在为历史上最大的虚无而战。”因为,越南战争对于美国来说,显然是一场不属于自己的战争。他说,越南和法国、中国的矛盾有着深刻的历史原因,它们都在为自己而战,而美国显然在利益的权衡上发生了严重的错误。

世界无法避免一场战争,但美国完全可以避免一场不属于自己的战争。这也就揭示了这场战争最无理的原因,而在任何战争中,都是如此无理和无力,国家机器主宰着一切,而那些士兵呢?他们能体会到多少“不属于自己的战争”?子弹仿佛从任何一个方向都会呼啸而来,他们没有安全感,没有归宿感,他们只能随波逐流,就像那些在河里咒骂指挥官的士兵一样,他们不知道何时能离开这里,离开杀戮和疯狂,“就像鸡蛋,白色的的部分离开,黄色的留下。”这是和殖民有关的比喻,白色代表殖民者,而黄色则是土著或者被侵占者,而这也是关于战争去向的一种期望,但是这未免有些自作多情,在战争中,所有的士兵都只是机器的一个零件,就像法国庄园里的那位太太所说的那样,他们都有“迷失的眼神”,他们不能决定去留,不能决定生死,而没落的法国军官也只能吟咏波德莱尔的诗歌,而那些诗歌是一种腐烂的象征,残酷的隐喻。

诗歌不能解救痛苦的灵魂,不能消除战争的恐惧,而可兹也在吟咏诗歌,他把自己称作是“空心人”:“我们都是空心的人。”这空心的人有着黑暗中的脸,那脸上有着茫然的眼神,而这眼神给伟拉德更多的恐惧,但是伟拉德似乎需要这样的恐惧,当他的船不断靠近可兹的领地,那种超乎恐惧和焦虑之外的渴望却越来越浓,而这种渴望便是和可兹面对面,这是军人和军人的对话,这是曾经的国家机器和现在的国家机器之间的对峙。那是可兹的帝国,那里有着野蛮、血腥、非人的残暴统治,遍布是尸体和土著人,一方面保留着当地土著人的某些习俗,但另一方面却是被一个入侵者所统治,所有的生死似乎都掌握在可兹的手中,当然包括伟拉德。

伟拉德叫他长官,这是国家机器时代的称呼,但其实可兹帝国是要让可兹忘记自己的身份,忘记背后的那架国家机器,可兹回忆自己在伟拉德故乡俄亥俄州的山梗花仙境里的经历,那种回忆似乎是光明而美好的,但是只是过去,或者只是虚构,在战争中温情甚至是可怕的,可兹还讲到了在特种部队是的见闻,那个越南村子里的人,被美国人接种了疫苗,但是那些接种过疫苗的手又被越共砍了下来,堆成了一个小山丘,可兹看见一个老妇人的哭泣,他也泪流满面,这是文明的破灭,这是希望的破灭?在战争中,何来拯救?不管是美国军人,还是越南军人,他们所面对的都是人性的泯灭,而这样的温情只能带来更残酷的杀戮。当可兹问伟拉德是杀手还是军官时,伟拉德陷于沉默,可兹说,其实你两者都不是,你只是一个收账的小伙计,只是战争中的一个机器而已,只是一个空心的稻草人。战争让人变成了非人,让任何的文明变成了野蛮的杀戮,那么所有的胜利也都只是一种谎言。

伟拉德被关在竹笼里,关在牢房里,而可兹读着那些美国的杂志,上面说美国即将在战争中获胜,而面前的世界却只有那诗中所描写的那样,只有无形的形,无色的影,以及五动作的手势,只有单纯的感觉,要么爱一个人,要么恨一个人,而所有陈列在那里的勋章、军服以及文明的书,都变成了支离破碎的人生象征。而那时,那些土著的孩子们围着可兹,他们有着笑脸,他们露着纯洁的身体,看起来像是一片孩童的乐园,但其实这里就是一个人间的地狱。可兹或者还是一个人,他会写信给自己儿子,似乎只有在这种温情的交流中他才能知道自己是一个活着的人,一个曾经有过梦想的自由人,但是残酷无所不在,恐惧无所不在,那些战争的谎言让一切的梦想都成为一种讽刺。

谁来救赎?在国家机器面前,人的抵抗似乎都是没有意义的,像那一头被祭祀的牛一样,个体的人都是战争中的祭品。当土著人用锋利的刀杀死那头牛的时候,伟拉德也用一把刀向可兹砍去,鲜血染红了可兹帝国,那是对动物的屠杀,也是对于个体的屠杀,是宗教的杀戮,也是世俗的杀戮,是祭祀,也是执行。“如果你不与它为友,你就只能与它为敌,如果你不将恐惧作为手段,你就只能被它毁灭。”这是“恐惧”的规则,可兹最后发出的声音正是那句“恐惧啊,恐惧啊!”而伟拉德似乎完成了某种任务,土著人向他跪拜,而这像是一种轮回,完成任务并不是最大的恐惧,而这种轮回对于伟拉德来说,从来不是救赎,不是对恐惧的解脱,当他最后离开非人的可兹帝国,他的心中始终响起可兹死亡之前的那句话:恐惧啊!恐惧啊!

就像最开始躺在床上伟拉德听到自己心中的那个呼喊,也一样是恐惧,这是自我世界的毁灭,对于伟拉德或者可兹,其实都在建立自己的那个世界,那个世界可以是恶梦,也可以是帝国,但是在强大的国家机器面前,在非人道的战争面前,如此不堪一击,那里有着黑暗中的脸,有着迷失的眼神,有着残酷的诗,以及无法摆脱的恐惧。《启示录》是圣经《新约》的最后一章,讲述了末日审判的故事,而在现代战争中,审判的不是个体,而是战争中的人性,刻在可兹帝国石柱上的启示录,到最后也只是死亡和杀戮,只是被废弃的自我。

法国戛纳国际电影节金棕榈奖、奥斯卡最佳摄影、最佳音响两项金像奖,科波拉的《现代启示录》用压抑和恐怖来制造战争,而其实这也是他的一个帝国缩影,电影帝国里有着科波拉自我的影子,有着对于反人类战争的批判,但是个体的死亡也并非完全可以在现代的和平生活中避免,《现代启示录》在拍摄过程中,一共损坏了四架直升飞机,最少有四名驾驶员死亡,是至今为止在拍摄电影过程中死亡人数最多的一部电影。这仿佛也是对电影中那个在硝烟中拍摄电视剧的情节的摹写,个体的死亡就是一张扑克牌,无声无息,游戏一般。

[本文百度已收录 总字数:6314]

思前: 记忆深处的“爆破声”

顾后: 扭曲的“乳房”