2013-08-23 影子里的乌托邦

变与不变,似乎都慢了半拍。从新加坡和马来西亚回来已是后半夜,刚刚跨过的零点,也叫做夜晚的12点,它在交接点上,是过去、现在和未来的共同拥有的时间,却向着不同的三个方向,各自扩散开来,从此再无汇聚。而回来作为一个及物动词,显然已经合不了时间本来的节奏。

第二天上班,是回到现实的开始,固有的场景和习惯,却隐含着某种变化,像是赶不上了,又像是遗忘了一些东西,在此时,有很多事情发生,却并不在自己可见可感可闻的范围内,不是现实遗忘了我,而是我遗忘了现实,就像当初,不是为了抵达而离开,而是为了离开而抵达。继续坐在背对着窗的办公室,继续按时上班和下班,继续午睡。而天气已经转变,在没有回来之前就已经转变,不在炎热,不再高温,台风影响,下了一点雨,场景变了,节奏变了,现实的意义也变了。

被自己抽取了身体里的不适和心里上的不安,距离下一个出口似乎还有距离,那就假装认真地走进来,看那些久旱之后的雨下在大地上,是和跨越国境之后的雨是不一样,他们湿润,却散发着不同的气味。所以在整理那些文字和图片的时候,依稀还呼吸着那里的阳光、空气,感受着那里突变的气候和溽热的街道。回忆的方式再次重温发生过的一切,是让时间又以特殊的方式绕回来。

现在每次出行,都会有一种弥补的方式还原现场,其实文字是会欺骗人的,它呈现着现在时态,却并不新鲜,所以是慢了半拍的现在,就像还站在那12点的计时端点上,回望过去。其实有时候是不想到达,日复一日的现在时已无多少新意,相同的姿势,相同的任务,相同的工作,都在销蚀自己,都在制造不安。但回来是必须的状态,假装,也要变得精神抖擞意气风华,也要忙碌而不停地制造可以记载的文字。

而那些东西里,一定要有阅读。昨天按照惯例网上购书,也是少许的几本,只是一种慰藉,所以先排除了刚刚上市的两本小说:苏童的《黄雀记》和马原的《纠缠》,他们只是进入了我的收藏夹,但是并没有放入购物车。对于作家的新作,一样是有些担忧的,他们距离自己的时代毕竟太远太远了,他们只是用文本来唤回自己的梦想。那些寓言,那份先锋,早已经被时间侵蚀了,只留下在文字里的自我沉浸。还有余华的《第七天》,搁在书桌上,不被遗忘并不代表需要认同需要关注,它只是一种仪式,包括打开他们去阅读。正在逝去的是一个复数的时间,望见了他们在远处挥手,却再无回来的可能。

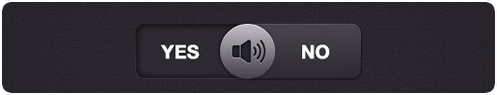

买还是不买,读还是不读,其实并不是关键的选择,我只是在一个纷繁和混乱的世界里看到了他们的影子,其实也看到了自己的影子,那个逝去的乌托邦里毕竟已经没有了新奇和兴奋,变化也只是在寻找新的纷繁和混乱。而在这个集体呓语的时代,我只是很小心地打开《地球上的最后夜晚》,那些挣扎在文字世界里的灵魂何尝不是自我的救赎,但是逝去永远是逝去,醒目的“B”只是一个符号,为生计奔波的罗贝托·波拉尼奥已经死了,文字在流浪,在梦魇里不断改换着形象、名字或背景,就像那里面说的那样:“起初,没人想起他来。他是个次要诗人,这些人常常被人忽略。但几天后,大家开始找他了。在他居住的旅馆里,没人知道他的情况。”

有一个起点,其实早已经过了午夜12点,醒来,是一个〇。

[本文百度已收录 总字数:1328]