2020-08-23《外交秘闻》:生与死的“巴黎一夜”

巴黎终于没有成为德军最后抵抗的牺牲品,没有成为战争结束之前的废墟,这一切是谁的功劳?电影最后的字幕似乎解答了这个问题:肖尔蒂茨将军被盟军收押,1944年获释,他被授予一枚金质勋章,这是一枚独一无二的奖章,正面刻着一行字:“巴黎挣脱了它的枷锁。”当德国将军肖尔蒂茨最后获释,当独一无二的金质勋章成为对他的奖励,当巴黎挣脱枷锁成为对他功绩的评价,无疑,这个德国驻巴黎军事长官成为解救巴黎的最大功臣,当巴黎在战火中几乎完好无损地保存下来,一个人是不是可以决定一座城的生死?

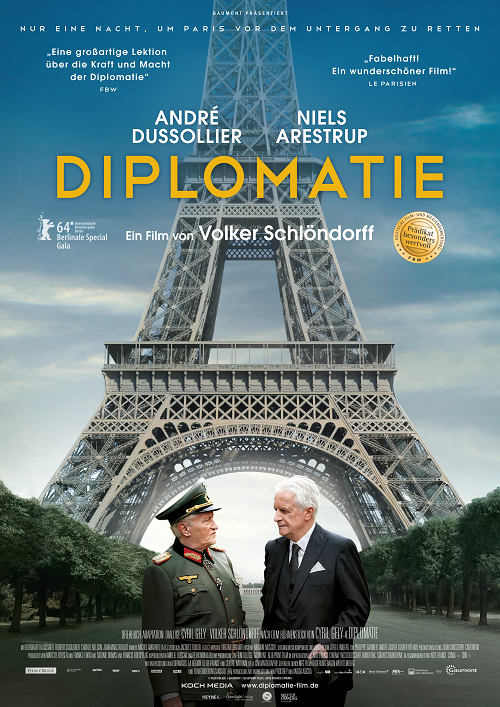

根据法国剧作家西里·贾里的同名话剧改变,施隆多夫用电影语言诠释了事关生死的“巴黎一夜”,无疑这种并非还原真实历史的做法是为了突出戏剧性,但是当巴黎的安危由一个人做出,在生与死的抉择上,一个人背负怎样的重压,演绎怎样的心理拉锯战?实际上,肖尔蒂茨从坚决执行元首命令准备轰炸巴黎,到最后下达“行为已经取消”的命令,他做出这个选择,背后还有一个重要人物,那就是深夜到来,凭借“私人关系”劝说他的诺德灵,一个瑞典领事——一个是执行命令要毁灭巴黎的德国将军,一个是瑞典领事,两个外国人如何决定了法国巴黎的命运?

所以可能的问题是:诺德灵是不是就是法国人打出的一张牌,甚至于就是肖尔蒂茨口中所说的“间谍”?这里有几条线索,1944年8月24日凌晨4点,当肖尔蒂茨已经做好了炸毁巴黎的准备,等待指挥战斗的海格尔一声令下,巴黎就会毁于一旦,诺德灵却奇迹般出现,而且他是从秘密通道里进入肖尔蒂茨的指挥室,他解释说这条秘密通道是当初拿破仑会面情妇时所见,一个瑞典领事怎么可能知道莫里斯酒店的这个秘密?而当最后肖尔蒂茨取消轰炸,他期盼着诺德灵能遵守最后的诺言,将自己的妻子和孩子安全带离德国,从而避免被元首处罚,但是最后的诺德灵却拿出了手中的一枚戒指,这枚戒指是肖尔蒂茨给他让他交给妻子的信物,当这枚戒指还在诺德灵手中,显然,他并没有践行自己的诺言,也就是说,肖尔蒂茨的家人并没有被转移,实际上也证明了诺德灵只不过说了一个谎,但是最后的结局,既保全了巴黎不遭受德国最后的蹂躏,肖尔蒂茨的家人也安然无恙——字幕交代了他们的命运:妻子和孩子没有被逮捕。这种两全其美的结局显然并非是诺德灵可以控制的,而当一切走向了完美,诺德灵也前往参加了戴高乐的胜利演说。

不管是诺德灵从秘密通道找到肖尔蒂茨,还是最后用谎言让肖尔蒂茨打消了顾虑取消了命令,以及最后成为戴高乐身边的宠儿,这一切都说明诺德灵不是凭私人关系打动了肖尔蒂茨,而是完全在执行法国方面的命令——他去见肖尔蒂茨的时候,还带着一封法国将军勒克莱尔的信件,当肖尔蒂茨看也没看撕了这份劝他放弃轰炸的信件,诺德灵又拿出了信件的副本,所以很明显,诺德灵就是肖尔蒂茨所说的同盟军的“间谍”,这一夜的会见就是法方战略部署的重要一步。在这个意义上,这次的“外交秘闻”,也不再是秘闻,而已不再是一己之力的功劳。但是巴黎能够不遭厄运得以保留,也不管诺德灵是不是所谓“间谍”,在巴黎生与死的抉择中,这一夜的“劝说”的确显示了极端重要性,而戏剧化的转变关键并不在于巴黎的生与死,而是个体的生与死。

肖尔蒂茨在凌晨穿上军装和军靴,准备投入最后的轰炸行动中,被邀请来的建筑专家浪凡介绍了巴黎主要建筑的情况,此时不管是卢浮宫还是巴黎圣母院,不管是埃菲尔铁塔还是各处车站,都安放了炸药,只要一声令下,巴黎将夷为平地,将成为废墟。此时,镜头给了一双眼睛,一双玻璃后面的眼睛,这是一双“窥探者”的眼睛,而这正是从秘密通道而来通过双面镜子看见最后行动部署的诺德灵。之后诺德灵出现在肖尔蒂茨面前,他开门见山就让肖尔蒂茨放弃这次行动,并交出法国将军的那封信,希望平息战乱。显然,诺德灵虽然称自己来到这里完全是出于私人关系,但是他的劝说完全站在政治立场,当然面对诺德灵,肖尔蒂茨也从政治立场予以了否定:“命令就是一切,从来没有荒谬的命令。”

| 导演: 沃尔克·施隆多夫 |

这一招不行,诺德灵便从宏观走向了微观,一方面他解释说自己不是为法国人工作,如果自己是间谍,肖尔蒂茨也不会活到现在;另一方面,他说完全是为了巴黎,这里有迷人的景色,有深厚的文化积淀,更重要的是,无辜的巴黎人此时正在沉睡,“你知道生命意味着什么?”从政治立场到生命意识,这是诺德灵的一次转变,但是肖尔蒂茨还是站在德国将军的立场,“巴黎的下场将会和曼海姆、柏林和汉堡一样,每一个地方度会有殉难者。”在1944年战争已经开始不利于德国,当德国的城市被同盟军炸毁,那些城市里也有死去的无辜德国平民,所以最后在盟军到来之前轰炸巴黎,完全是战争本身的结局,和自己无关。

但是诺德灵一句“巴黎不是你的”,似乎又将肖尔蒂茨从认为炸毁巴黎和自己无关中拉了回来,又回到了一切取决于“你”的层面上。那时出现了一个让话题深入的中介物,那就是挂在墙上的一幅画,画着的就是亚伯拉罕把儿子献祭给上帝的这一幕,诺德灵借题发挥:“什么样的孩子会要这样的父亲?”接着他联系到了德国纳粹的罪行,认为德国的孩子已经背负着纳粹的烙印。显然,在诺德灵的解说中,这幅画并不只是宗教题材,而是涉及到人性,肖尔蒂茨对此作出的回应是:自己不信仰上帝,自己只是作为一个将军在执行命令,从祖父到父亲,这个家族都是军人,而军人就应该执行命令,作为将军,自己也应该成为士兵的榜样。

肖尔蒂茨似乎是顽固的,诺德灵显然没有放弃,他继续深入刚才的话题,对肖尔蒂茨提出了一个问题:“如果希特勒命名你杀死自己的孩子,你会像亚伯拉罕那样无条件地献祭吗?”这个问题其实有两层含义,一是作为命令的颁布者,元首是不是就是上帝?当他要那些父亲们献祭自己的孩子,这是一种信仰还是一种罪恶?诺德灵由此提到了德国军官刺杀希特勒的行动,他的目的就在于证明这场战争本身的非法性;另一方面,他是把肖尔蒂茨当成了亚伯拉罕,他是不是在绝对服从中会真的将孩子当成祭品?而这个问题似乎一下子触及了肖尔蒂茨的痛处,因为德国新颁布的一道命令,就规定如果德国降临不执行命令,那么家人就会被处罚,而且肖尔蒂茨在诺德灵面前提到这部法律时,明显认为它不是公平的法律,而且是在自己成为驻巴黎军事长官之前两天颁布的,“这完全是针对我的法律。”

《外交秘闻》电影海报

所以矛盾出现了,作为军人,必须执行命令,但是却是毁灭一个城市,自己会成为历史的罪人;如果不执行命令,那么自己的家人就会遭到逮捕,就会遭受生命的威胁。因为这种矛盾性,肖尔蒂茨其实已经动摇,甚至开始怀疑,所以原先说命令就是一切,现在则认为自己只能“盲目地、无条件地服从”,甚至认为执行命令只是为了家人,“摧毁巴黎不能让我们还回胜利,我只是为了孩子们。”所以在肖尔蒂茨的动摇中,诺德灵更进一步,他起身看着窗外沉睡的巴黎,“请把战争忘掉,希望五年后你来到这里,巴黎还是这个美丽的巴黎,你可以对孩子们说:五年前我没有毁掉巴黎,它的幸存全靠当初我做出了正确的选择。”这似乎是一种感情上的劝说,如果巴黎不在今晚摧毁,那么这个美丽的城市将是肖尔蒂茨对历史做出的功绩,但是肖尔蒂茨却说:“五年后如果我还在,孩子们也已经不在了。”

可以肯定的是,肖尔蒂茨的最大矛盾不是作为军人是不是应该无条件执行命令,而是如何让家人安全地活下来,在他看来,那道命令是悬在孩子们头上的利斧,他无法让他们的生命成为赌注。而对于诺德灵来说,当一切都集中在家人的安危上,事情反而变得容易,诺德灵告诉他的是,自己可以凭借手上的资源,将他的家人顺利转移,在肖尔蒂茨还在犹豫他是不是能够践行诺言的时候,诺德灵说自己曾经转移过犹太人,让他们出境,这似乎打消了肖尔蒂茨的疑虑,他把给妻子的戒指交到了诺德灵手上,然后说了一句:“我的职业生涯结束了。”——他不再是无条件执行命令的战士,不再是效忠于元首的将军,他在背叛了国家的同时却解救了家人,在屋顶上对汉格尔发出“行动已经取消”时,巴黎也终于免受炮火的蹂躏。

从政治立场到生命意识,再到家人的安危,诺德灵的劝说在不同层面展开,又具有极强的针对性,甚至以谎言的方式抓住了肖尔蒂茨的软肋,而肖尔蒂茨关于巴黎的生死抉择,最后变成了对于家人的生死抉择,就像他在哮喘复发的时候,打开的抽屉里,一边是一把枪,一边则是一瓶药,枪指向的是战争、毁灭和罪恶,药则代表着解救、安全和生命,最终肖尔蒂茨拿出来的是药,也代表着一个盲目服从命令的纳粹军官,在理性意义上最终成为了一个人。

[本文百度已收录 总字数:3558]