2014-03-19 《投奔怒海》:在真相的孤岛上漂泊

日本人的眼睛,日本人的相机,以及内心存在的人性和人道,对于芥川来说,他是一个外来者,一个旁观者,但是摄影记者和真相发现者的双重身份,让他看见了外来殖民和内部集权双重统治的畸变时代,而在这难以逃离的命运面前,最后在柴油的烈火中被燃烧,就是以死亡的方式完成了这个时代最悲壮的注解。

这是1979年的越南,这是赶走了殖民者的越南,这是南北统一的越南,而这也是被允许看见的越南。对于日本记者芥川来说,他站在这个国家的外缘,他所看见的一切都是设计好的,在他的镜头里,这个完成了革命的新生国家,有街头开过的坦克,有被拥戴和欢迎的士兵,有唱着欢快革命歌曲的孩子,“祝胡主席万岁!万岁!万万岁!”的口号下,是一副喜庆、祥和、团结的社会主义国家的生活图景。而重返岘港的芥川作为国际友人的意义,就是用镜头记录这个国家的“华丽转身”:“让全世界的人看到我们伟大的同志之爱。”所以在被安排的行程中,他看到了将美国大兵的皮靴挂在胸前以示胜利的笋伯,看到了运西瓜愉快比赛的小朋友,看到了新经济区活泼、快乐、健康的孩子。

|

| 导演: 许鞍华 |

|

拿着相机,在街上行走,芥川看见的是抢东西吃的小孩,是开着卡车拉走一家人的大兵,是避之不及的行人,是害怕和他说话的琴娘一家。“政府不喜欢我们跟外国人来往,你会害死我们的。”这是琴娘的母亲在芥川拍摄他们的时候说的话,这句话带给芥川的是不解,在以前被安排的拍摄活动中,政府和民众之间是和谐的。作为一个观察者,当芥川进入这陌生而普通的越南人家时,他已经变成了闯入者,重重的不解和疑惑揭开了那个真实的现实。琴娘的二弟饥饿地吃着那一晚米粉,是贫穷的写照,而亲娘的母亲躺在床上,则意味着某种疾病。而那个会讲英语的阿乐提出的要求是,到街上可以拍我们,但必须给钱。钱似乎成了这一家最大的需求,他们提供给芥川拍照片要收取钱,拿到钱的阿乐兴高采烈,而他对幼小的二弟的承诺也是:等哥哥赚到了钱就给你买鱼吃。而琴娘这个14岁的孩子是家里的老大,她一方面要照顾生病的母亲,同时也要照料两个弟弟,所以这个还没长大的孩子就过早地承担起家庭的责任,而在街上管理自行车收费是她唯一的经济来源。

从琴娘的讲述中,芥川知道亲娘的父亲在解放之前就打仗死了,而为了维持这一家的生活,母亲过着卖淫的可耻生活。但似乎这种可耻在琴娘看来,却是默认的,只要有钱,有关道德的一切都被抛弃了,而那鸡场的几声枪响之后,琴娘、阿乐会兴高采烈地跑奔过去,鸡场实际上是刑场,是枪毙反革命分子的地方,而他们跑过去的目的就是从那些刚刚被政府枪毙的犯人身上寻找有价值的东西,甚至嘴里的“金牙”,而这样的搜寻其实是大家抢夺,“有金牙还会留给你们,早就被搜走了。”这是祖明对他们说的话,这个曾为美军做过翻译的人刚从新经济回来,他也加入到抢夺的队伍中,而对于芥川来说,“新经济区”意味着可爱的孩子,意味着健康、快乐的生活,怎么会把祖明带向这样一个落魄的境地。

|

|

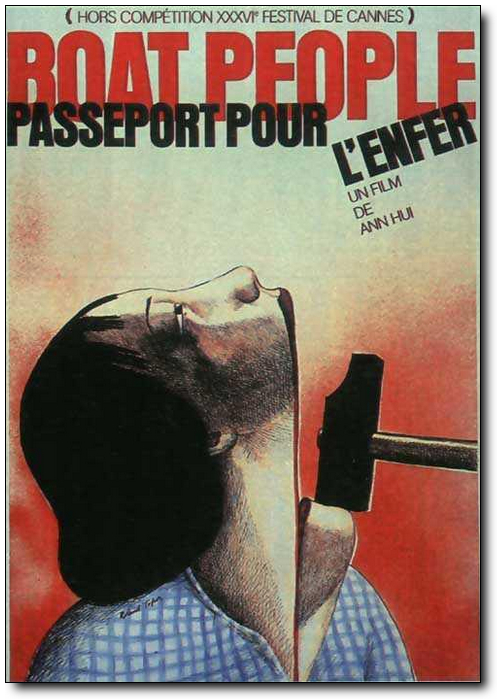

| 《投奔怒海》电影海报 |

新经济区,其实也有两个不同的世界,一个是芥川被允许看见的有活泼、健康的孩子的地方,这是第十六队新经济区,是模范队,而在另一个十五队的经济区,却充满着可怕的梦魇,“运气好就耕田,运气不好就去挖地雷。”挖地雷意味着生命的无常,一不小心就会变成一声爆炸,变成伤残和死亡,而祖明从新经济区出来就是为了逃避那种非人的折磨,就是为了离开越南。实际上,在那些生活在现实中的人看来,生活就是一枚枚埋藏在地下的地雷,随时可能爆炸,随时可能夺去生命,祖明看见了这一切,看见了自己同伴挣扎在死亡线上,也看见了和自己一样的阿成被炸死。而看见这一切的还有琴娘,当她从三元还价到两元半从菜市场买来那条鱼,兴高采烈地告诉正在垃圾堆里找寻的阿乐的时候,一声爆炸响起,埋在垃圾堆里的手榴弹将阿乐这个会讲英语的孩子炸得血肉横飞,留下的只有那条的鱼,和琴娘的恸哭和呼喊。

爆炸,死亡和恸哭,见证这一切的芥川才知道什么是真实的生活,它背离了曾经的“看见”,背离了象征幸福生活的“新经济区”——在芥川设法进入的第十五队“新经济区”,他看见了戴着镣铐的犯人,看见了暴雨中的疼痛和挣扎,这里才是真实的生活,他们才是真实的人民,就像脚上的肉里藏着“买路钱”的祖明,“这里的任命一文不值。”钱是这些贫穷的人最想要的,而为了这些钱,他们甚至会舍弃生命,所以生活对祖明来说,就是两个字:逃离,逃离是对于秩序的背叛,是对于命运的反抗,但是逃离只不过是一种理想,在赤裸裸的现实面前,有时候逃离就是死亡。在想方设法筹措到钱而登上那条船的时候,在所有“偷渡者”面前的不是离开这非人的“新经济区”,不是美好的未来,而是密集的枪声,机枪的扫射中,他们甚至还没有看清那些“刽子手”,就永远倒在了黑夜中,倒在了还没有驶出的船上。

同样的逃离,也在琴娘的母亲身上,用卖淫维持生计的可耻行为终于被政府发现,在琴娘的注视下,在二弟“妈妈,妈妈!”的呼喊中,在邻居的目光下,她将那锋利的钩子切入了自己的喉咙,鲜血喷溅出来,在亲人面前,她选择用这样的决然的方式,也是一种逃离,或许压在她身上的不是单纯的道德惩戒力量,而是对于现实生活的无奈,死亡就是一种最好的告别方式。

死亡是没有选择的结局,阿乐被炸死,阿成被炸死,祖明被枪杀,琴娘的母亲选择自杀,这便是真相,便是这个国家喜庆、幸福生活背后的真相,就如三年前芥川看见的那个瘸腿的男孩一样,是永远无法抹去的影子。如果说琴娘一家和祖明、阿成的遭遇是越南底层人们的生活现实,那么在文化局的阮主任和开酒吧的“夫人”则是另一种生存,他们不像琴娘一家和祖明那样,是土生土长的岘港人,在他们身上有着更多漂泊者的印记,而这种漂泊的现实也让他们在心灵深处渴望逃离。

阮主任曾经留学法国,参加过革命,而革命年代对于他来说,不是解放,不是自由,而是那条刻在身上的伤痕,“革命了半辈子,发现自己还是个殖民地的人。越南人民的革命成功了,自己的革命失败了。”而重新回到越南的他,虽然身居政府要职,但是对于他来说,他所向往的还是曾经被侵染的法国文化,这是西方的自由思想,而在他心里成为逃离的一种方式,回到越南之后,他想喝法国红酒,吃法国猜,甚至偶然想要有个法国女人,所以他只能在“夫人”的酒吧里找到一点寄托,而这种“资产阶级的滥情”在武同志的告发下,不能为当权者所容,最后的命运是发配到茅南新经济区,看起来是工作的调动,实际上是惩罚,“要看黑河内人脸色”的现实对于阮主任来说,其实就像是被推向了那个挖地雷的新经济区,在临走的时候,他喝醉了酒,脱去了上衣,让芥川看见那条伤痕,也让芥川看见了真实的革命者,“有一些香味像儿童身体一样清晰,另外有一些香味骄傲、腐败、强烈。”他亲吻着“夫人”的手,用法语讲着这些话,这是他最后的仪式,有些香味是真实的,而有些香味则是腐败,是虚假,是掩盖的真相,追求充满着自由的香味,到最后却被另一种香味所吞噬,这便是阮主任为代表的知识分子的境遇,而他的逃离注定也是一个悲剧。

而“夫人”呢,这个有着某种香艳的女人其实是一个中国人,母亲曾经是交际花,而她在战争年代曾经做过法国人的情妇,和美国人侵略者睡过觉,而在革命成功之后,她在这家光线幽暗的酒吧里生活,而现在她的相好就是替美国人当过翻译的祖明。可以说,“夫人”的经历正是这个国家命运的写照,侵略、革命的苦难在她身上变成了苟安,而她处女之身给的是一个中国人,这是一个女人最好的东西,在某种意义上,“夫人”只有在内心深处生长着一种真实,而这种真实在阮主任看来,就是那“像儿童身体一样清晰”的自然之香,“她的身体还是十四岁的样子,好像法国人、美国人没有在她身上留下痕迹。”而这种香味在革命胜利之后,却也被“骄傲、腐败、强烈”的集权政权玩弄,武同志作为这个国家的统治者,在酒吧里,在“夫人”的床上,照样是一个侵略者。所以在这样的现实里生活,“夫人”委曲求全,凄艳绝望,在她心里也挣扎着某种逃离的欲望,那就是和祖明一起,逃到新奥尔良,开一家酒吧,自己做妈妈桑,直到七十岁。

不管是阮主任,还是“夫人”,对于他们来说,现实最大的问题是身份的归属,一个是留学法国回到越南,一个是出生中国在越南为生,所以越南对他们来说是一个“异域”,是漂泊的国家,所以这种无根性就使得他们在心灵的逃离中寻找方向,但其实,不管是漂泊者,还是如琴娘一家、祖明等的越南本地人,他们都无法逃离现实,而芥川作为一个闯入者,他也一样面临着逃离的主题。芥川是一个孤儿,作为一名摄影记者,他也远离着自己的国家,在越南,他就是一个漂泊者,所以在他看来,拍摄完之后就可以安全回家,和妻子孩子团聚,那一张和琴娘的合照在他看来是离开越南的最后一张照片,是纪念,是记录,但实际上,合影在某种程度上意味着和他们的命运连接在了一起。

为了帮助琴娘和二弟离开越南,芥川通过“夫人”的关系弄到了一张船票,在即将登船离开的时候,他们被士兵发现,芥川假装是醉酒者,日本人的身份似乎让他逃过了被查问,但是当他最后拎着柴油要追上琴娘的时候,枪声响起,燃烧着的芥川成为坐在船上的琴娘看到了最后意象,熊熊的大火吞噬了这个漂泊者,也吞噬了他最后的逃离,而琴娘作为唯一的逃离成功者,在自由漂行的大海上依然显得茫然,或许对于她来说,远方永远没有目的地。

芥川之死是一种牺牲,是作为真相发现者对于这片土地最后的命名,革命的现实只是一种教化,而在这个国家里,到处充满着谎言,充满着骄傲、腐败、强烈的香味,也充满着贫穷、挣扎和死亡,破旧的屋子,寂寥的雨中小巷,杂乱的市场,烟雾苍茫的监狱大门,以及不断传来的枪声,垃圾堆里爆炸的手榴弹、新经济区带着镣铐的犯人,这个结束了外来殖民的国家,其实更陷入了一种内部的集权悲剧中,这样的畸变或许在许鞍华的电影世界里,已经超越了对于人性的解读,政治话语的不断填充使这部电影看起来更像是对于香港人惶恐心里的折射:没有身份确认,漂泊在孤岛里,在怒海深处,只有一个声音传来:故乡到底在哪里?

[本文百度已收录 总字数:5404]

思前: 也是一个人的事