2019-03-19《低下层》:我们都是有产者

身上只带着40卢布的派特终于离开了“贫民窟”,走上了寻找自己新生活的那条路,而和他一起是美丽的娜塔莎,当那里的肮脏,那里的卑鄙,那里的贫困都成为背景,当自己作为小偷的生活成为过往,派特的新生之路就是为了摆脱压制在自己身上的历史,而和娜塔莎尽管一起奔波,但是内心是愉悦的,脸上也带着微笑。对于他来说,身边的这个女人不仅仅是作为爱情的存在符号,也是让自己走出泥沼的最根本动力,就像他追求娜塔莎的时候说的那样:“我会去找工作,会去买东西,会过上真正的生活。”

而娜塔莎也一样,她的出走,也不仅仅是找寻到了自己的爱情,她靠在派特的身上说:“我爱你,我跟你一起去天涯海角。”一起去天涯海角,就是和派特一样告别过去的生活,起初她拒绝派特的时候,唯一的理由是他来自贫民窟,“我爱的人不是从这里来的,他应该有自己的工作。”而当派特告诉她要离开这里,就是告诉她离开自己的出生,“我的父亲一生都在监狱里,最后也死在监狱里,我不想和他一样。”所以在派特的决心里她看到了自己的希望,“我也不希望像安娜一样死去。”

派特不想和父亲一样一生都是小偷,更不想自己最后会死在毫无尊严的监狱里,娜塔莎不想和找不到爱的安娜一样孤独地死去,所以派特和娜塔莎之间的爱情,从萌发到携手,都是为了告别自己的出生,告别自己的处境,在这个意义上,他们就是挣脱命运的束缚,从一无所有的无产者变身为有产者:有爱情,有理想,有行动,也终于有了最后打死卡斯耶夫最后的自由。但是当他们离开贫民窟,身上除了仅有的40卢布之外,还拿着一尊被分成两半的青铜奔马,而这个一分为二的物品无疑是对于有产者的有力象征。

一半在派特和娜塔莎的手上,而另一半则在曾经身为男爵的班克鲁那里。班克鲁没有和派特一样离开贫民窟,相反,当自己不再有男爵的身份,当自己离开了曾经富足的生活,他反而喜欢自己成为一个“投宿者”——这是一种反差,而半个青铜马留在他那里,也保留了最后的身份,这个身份不是关于过去的男爵,不是贫民窟的投宿者,而是和派特之间跨越阶层的友谊,正是在那一次“抢劫”中,两个人相见恨晚,“你怎么不早点来我这里抢劫的?”于是一个小偷和一个男爵成为朋友,当男爵失去了家中所有的财物和荣耀,他反而更喜欢和派特一起,反而更渴望来到贫民窟,对于他来说,贫民窟的生活意味着自由,就像他和派特当初躺在草地上的时候说的那样:“一切都是一场梦。”抬头看见蓝天,安睡在软绵绵的草上,一只蜗牛会爬到手上,这种惬意,这种自由,是多么可贵。

一份友情,一种自由,对于班克鲁来说,也和派特的离开一样,是为了结束一种命定的生活,他说,自己上学时穿着一套学校的制服,结婚之后要穿上礼服,作为男爵又必须穿上官员的制服,“穿着它们,我觉得自己越来越俗套。”而派特开玩笑地说:“你没进过监狱吧?那你还缺一套制服。”没有进过监狱,就是少了某种经历,并非是让班克鲁真正成为小偷,而是服装的改变意味着身份的转变,而最彻底的身份转变就是从所谓的“有产者”变成无产者。

| 导演: 让·雷诺阿 |

班克鲁成为“投宿者”,一方面是为了和派特的友谊,另一方面和派特一样是为了改变命运,而他所有的努力就是为了打破和自己有关的权力、地位,第一个镜头里,他低着头,听着别人的训斥,“你的忠诚就是为了国家。”那一套制服,那一个男爵的头衔,都是国家授封的,所以他的整个一生都要为国家出力。但是他却颠覆了这种秩序,他喜欢赌博,这一种恶习是在消费自己的地位和身份,但是对于班克鲁来说,却是改变自己命运的努力,当他输掉了钱,在门口站着犹豫该不该再进去赌一把的时候,其实传神地表达了他处在命运抉择关键时刻的复杂心态,终于,他推开了门,终于,他进入了赌场,也终于,他输光了所有——当那些债主终于要将他家里所有值钱的东西都拿走,他反而很轻松地吃着管家为他准备的早餐,当他看到原本富丽的家只剩下一张可以坐的凳子,仿佛如释重负,他终于不再为名誉和地位的费心,不再为了国家而保持忠诚,也终于可以自由地生活。

也就是在这样的命运抉择面前,他遇到了前来“抢劫”的小偷,开始了相见恨晚的友情,他请派特吃饭喝酒,和他谈起了生活,在镜头推向窗外和回到屋内的过渡中,两个人完成了对于友谊的命名,而他最后送给派特的就是那尊青铜奔马,这是一尊马术比赛获奖的奖品,马术比赛无疑只属于贵族,所以青铜马也是身份的象征,但是当他送给派特,就是要彻底和所谓的过去告别,和荣耀生活告别,和被安排的命运告别,和穿着制服的俗套生活告别,而当这一尊青铜马被一分为二的时候,它又注入了新的内容,这是他们友谊的见证,这是他们分别的信物,这是他们各自告别命运开启新的生活的象征。

而且,班克鲁在贫民窟遇到了娜塔亚,她喜欢书中“温柔的爱”,也渴望遇到生活中爱自己的男人,当班克鲁进入贫民窟,在并不多的对话和交流中,他们也像派特和娜塔莎一样,拥有了走向新生活的那种爱,所以当青铜马一分为二,派特和娜塔莎拿着其中的一半走出了贫民窟,走向他们新生的未来,而班克鲁和娜塔亚则留在了这个地方,寻找温柔的爱和躺在草地上的自由。一个是从无产者到有产者,一个是从有产者变成无产者,一个是离开,一个是留下,两对恋人走向不同的方向,但是却有着共同的向往:寻找属于自己的生活,开始自己新的人生。

|

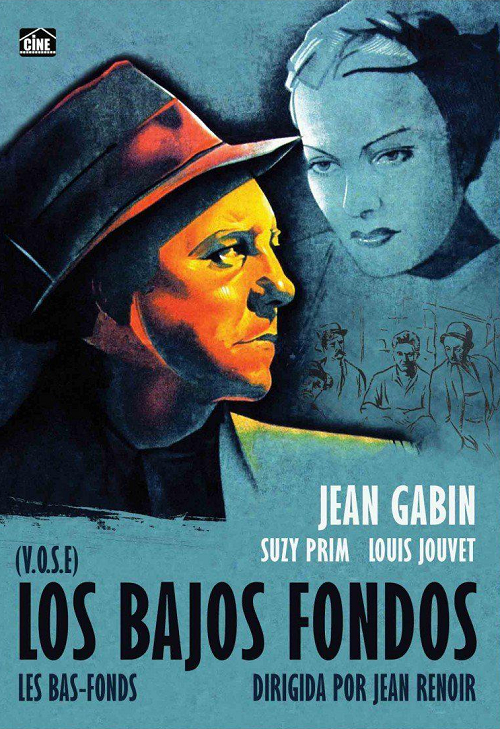

《低下层》电影海报 |

所以在这个意义上,雷诺阿提出的评判标准不再是有没有钱,不在于是不是有产者和无产者,而是是不是改变了自己的命运。而这种对于命运的颠覆,其实遇到的是一个社会秩序问题,雷诺阿的潜在主题是:谁制造了他们的命运?男爵生而为男爵?小偷生而为小偷?的确,从他们出生的那一刻起,命运就被安排好了,这是一种没有选择的先天性,而这个社会的最大悲剧是:很多人不知道如何去改变。派特的父亲也是小偷,被抓进了监狱,最后死在了监狱里,而派特一出生也难以逃脱小偷的命运,他只能靠偷东西维持生存,这是一种最底层的生活,和那些“投宿者”一样,只能在命运中无奈地挣扎。

其中有找不到方向的安娜,她害怕自己死去时连上帝都不要她,最后她在疾病中死去,她的死让从小就被“投宿者”的老板卡斯耶夫从水沟里捡来的娜塔莎非常害怕,她隐约看到了自己的未来;那个整天喝酒的“演员”只能靠着酒精麻醉自己,他甚至连名字也没有,“连狗都有名字,而我却没有。”一个人没有名字,没有尊严,他的唯一终点也是死亡;弹着手风琴的埃尔斯卡倒是能在音乐中找到一些快乐,但是每天住在地下室的生活,也无非是用音乐来逃避。

派特和他们最大的不同是,他寻找属于自己的尊严,他逃避命运对他的安排,这种逃避一方面是生存意义的,他每天出去偷东西,然后和老板卡斯耶夫分赃,而卡斯耶夫提供给他住宿的地方,这是一种交易,而卡斯耶夫总是威胁他,要把它送到监狱里去,所以他在这种威胁面前总是愤怒地抗击,那次他从班克鲁的家里拿了青铜马回莱,路上顺手拿了两个水果,但是这个偷来的果实他却送给了路边的小孩,“如果有人对你说我是小偷,你一定要记得为我申辩。”偷来的东西变成了一种爱心,在这个简单转换中,派特的目的很明确,他不想要人们对他的命名;另一方面是对于爱情的态度,卡斯耶夫的年轻妻子瓦斯丽萨喜欢派特,她喜欢有一天两个人远走高飞。但是派特不喜欢她,他喜欢的是瓦斯丽萨的“妹妹”娜塔莎,一个被压迫的女人,一个渴望新生的女人。

爱与不爱,其实是关于尊严的一种选择,更是对于社会秩序的一种反抗。这个“贫民窟”里,无疑是社会的缩影,派特偷来东西交给卡斯耶夫,卡斯耶夫给他提供住宿,这是一种老板和雇员的秩序关系,所以瓦斯丽萨也完全是站在统治的位置上,卡斯耶夫甚至厚颜无耻地将自己的行为称作“善良”:“你欠我免费的善良。”而当卡斯耶夫被人举报时,为了替自己免除责任,他又在检察官苦苦哀求,作为一种权力象征,检察官又变成了秩序的统治者,卡斯耶夫为了自己的利益,他将娜塔莎送到检察官面前,而垂涎娜塔莎美色的检察官又用自己的权力换取了利益。

可以说,不论是卡斯耶夫还是检察官,都是另一种意义上的“小偷”,所以当派特说:“贼不一定会去监狱。”也是一种对权势的讽刺,而他身为小偷,却留着自己的尊严,并勇敢地抗击着那些“小偷”:当检察官对娜塔莎动手动脚的时候,他冲进去救出了她;当卡斯耶夫鞭打娜塔莎的时候,他再一次奋不顾身对抗权力,并在众人的帮助下将卡斯耶夫打死,而当警察前来调查的时候,班克鲁高声说:“大家和派特一样有罪,是底层人杀了他。”打死他的不是一个人,而是一个群体,也唯有在集体的团结力量中,在一种自觉状态中,才能真正杀死权力。

所以,杀死卡斯耶夫可以看成是底层的一种解放,它的意义是改变了一个群体的命运,所以最后班克鲁留下来的贫民窟也不再是贫民窟,它甚至有了某种公平和民主的萌芽。而派特和娜塔莎离开这里,也是另一种对于自由的选择,所以在终结底层的命运中,他们即使身无分文,即使可能还会遭受贫穷的折磨,但是在有爱有理想的生活里,他们都是有产者,都在属于自己主宰的命运里。

[本文百度已收录 总字数:3758]