2015-03-11 《流浪北京》:逃离是一种假象状态

牟森“蛙”剧团排练的《大神布朗》终于在中央戏剧院剧场演出了,在”特别有力量,特别温暖“的感动下,他在“致观众的信中”表达了这一群先锋戏剧实践者“苦行僧”般的生活,演出的成功对于牟森来说,是一个新的起点,是对于北京生活的肯定。这是20世纪末的牟森,这是20世纪末的中国先锋戏剧,这是20世纪末的理想,牟森对着镜头说,1999年12月31日要回到北京看新世纪的第一道曙光,新的世纪即将来临,对于他来说,在北京迎接新的生活,新的纪年,是一种新的艺术,也是一种新的理想,“这批人是新世纪头十年的主宰,历史会证明我说的话。”舞台上,布朗说出了那一句台词:“人的最后姿态,凭着这个姿态,他赢了。”虽然是最后的倒地,最后的挣扎,但是却用他的口说出了这一代人的姿态。但是“他赢了”,却只是一个单数的胜利,“夜,饶恕我吧。”这才是最后的台词,而当大幕拉开,牟森看见的理想世界里或许也只有一个单数的人。字幕上写着:“1990年2月,高波去法国访问,后来定居法国;1990年8月,张夏天与奥地利人谢塞尔结婚,去维也纳定居。”而只有牟森,“至今仍在北京”。

高波到法国定居,张夏平在维也纳定居,加上此前1998年和美国人乔治结婚而定居夏威夷的张慈、1989年与意大利人嘉丽结婚定居意大利博洛尼亚的张大力,吴文光镜头里“流浪北京”的自由职业者就只剩下牟森,从“他们”的流浪群像到“他”的一个人的北京,复数世界其实在解体,甚至在覆灭,只有单数的“最后姿态”,其实对于理想来说,依然充满着某种讽喻,而这样的生存状态对于这些不甘于体制的他们来说,或许只是存在于旧世纪的一种艺术状态,“流浪北京”起先是一种离开,离开原来的生活,离开原来的体制,离开原来的工作,而在离开之后,并非是真正“诗意的栖居”,它的未来指向依然是一个无法改变的“离开”——离开北京,离开国家,离开理想。

|

| 导演: 吴文光 |

|

张慈大学毕业之后分配在《个旧文艺》里当编辑,个旧,这个云南的小城带给张慈的是一种“恶心”的感觉,“那个地方东边有个老阴山,西边有个老阳山,老阴山比老阳山高,所以都说,个旧的女人比男人厉害。老阴山上有一个巨大的女性生殖器,连小孩都知道,老往那儿看。每天早上十点,太阳才从老阴山爬上来,五六点就落到老阳山背后去了。所以那个地方老下雨,那个地方的雨,就跟那个地方人的性格差不多,特别地阴冷,特别的绵长,看上去是在下雨,实际落到你脸上阴嗖嗖的一种感觉,就跟雾一样。” 被生殖化的景点,被抑郁化的心情,都为自己的逃离寻找理由,每天只是睡觉、上班,只是无聊、孤独,不知道要去干什么,“整个人都会不舒服”,所以在喝酒、苦闷的生活包围下,她毅然离开了自己的工作,离开了自己的故乡,来到了北京。这个感觉和张大力一样,“那地方搞不清人在干什么。”所以张慈以自由作家的身份居住在北京,张大力以自由画家的身份居住在北京,“自由”是他们对于现状的不满,是对于生活规则的放弃,而这样的“自由”在更多人看来是一种“盲流”,对于盲流的说法,同样是离开工作以自由摄影师的名义到北京的高波说,其实应该叫“自由职业者”(free-lance),因为在他看来,“盲流”意味着一种不被束缚的选择,“没计划当盲流,不知不觉就当上了”了的他说:“人多少应该有点‘盲流性’,干嘛把自己固定在一个位置,高不上来低不下去的。”

|

|

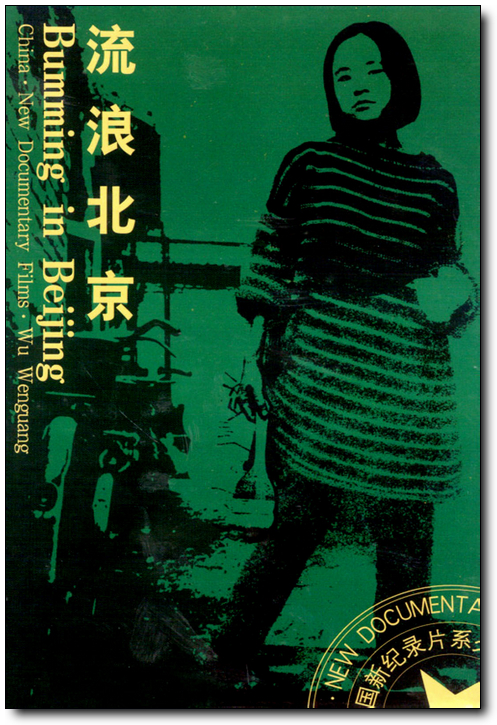

| 《流浪北京》海报 |

高波把张慈的离开看成是一种勇气的表现,“她想写出有分量的作品,不怕吃苦,不怕吃亏。”他们第一次在朋友介绍下见面,就有了某种默契的感觉,“她像个记者,采访我,我觉得她很漂亮,也很勇敢。”这种暧昧让他们隐隐地有了某种感觉,而其实离开故乡来到北京,就像是寻找一种暧昧。和张慈同样被分在云南的张夏平听到“北京”这两个字,就感觉到自己必须出来,她引用了泰戈尔的一句诗:“我心绪不宁。我渴望着遥远的事物。”这模糊记得的诗句让她清晰地找到了自己的理想之所,找到了自己的心灵归宿,那就是把北京从遥远的事物变成眼前的生活。

所以,吴文光的第二个主题是:“住在北京”。这是一种生存状态的住,也是一种理想状态的住。有勇气地离开,为了理想而来,对于他们来说,北京的“自由”并非是一种诗意,没有工作,就没有固定收入,没有户口,也没有固定的房子,他们租住在北京的偏远地方,而出租屋也是狭小、阴暗和混乱。“希望有一个房子,明天就不会有人赶我走了。”在房子里画画的张大力这样说,对于他们来说,这就是一种流浪,高波两年搬了六次房子,张夏平租住在电视台的单身宿舍里,而牟森也是今天这个地儿明天又不得不挪窝。张慈想起那个冬天就开始害怕,风呼呼地刮进来,只能用碎破布和纸板箱将窗户堵个严严实实。最害怕晚上有人敲门的高波似乎有一种优越感,在北京读书的他自认是半个北京人,而只有在真正生活在北京之后,才会感觉到生存的压力,感觉到流浪的无根性。他们在艺术创作之外,最挂念的当然是吃的问题,张大力和牟森总是想方设法去朋友那里蹭饭,而且吃了午饭就开始想着晚饭那里有着落,而高波也摸索出了一套蹭饭的办法,必须要在快下班能吃饭的点去,不管朋友饭餐丰盛不丰盛,只要能填饱肚子就不错了。而带着朋友去北大食堂吃饭的张慈,说起这个事情,便泪眼汪汪,那种没有家的感觉对于他们来说,其实也是一种苦涩。

他们逃离了体制,如何面对生活,这是选择艺术人生的必然要面对的问题,但是对于他们来说,这种种的生存压力只不过让他们体验了一种自我选择的魅力,牟森把人生设定为三种,第一种选择就是死,比如自杀;第二种就是混,包括结婚、生孩子、过日常生活;第三种就是干自己喜欢的事情。他说,前两种都做不到,所以选择了第三种,去做他喜欢的话剧。张夏平似乎是最有自杀倾向的人,但是当她在心情低落沮丧的时候,经常会去景山上的一个小亭子里,看着夕阳下的故宫和飞燕归巢的情景,她说自己感受到了幸福和生命的快慰,“这种感觉真好”,也许她希望从这种诗意的“氛围”中感受灵魂的触动,感受她一直寻找的艺术理想。同样对于艺术理想,高波希望轰轰烈烈地像战地摄影记者一样,用生命去换取有价值的照片。牟森希望有一个自己的剧团,实现一种自我拯救。而这样的艺术理想在张大力看来只是一种生活方式,“各有各的生活方式,也用不着闹得所有人都看成一种伟大的事业,去死呀,去生啊,去回归自然哪,没有那么严重吧。”

来到北京,是一种神圣化的归宿,住在北京,是一种世俗化的生存,其实在这样突围之后,每个人并不是走向了理想的终点,而是面临其他的不同方向,出国无非是另一个选择。勇敢、能吃苦的张慈反而是第一个离开北京的人,一开始她甚至认为她的同学去丹麦是一种“荒唐”的行为,因为“出国太不容易”,但是不久之后,她拿到了美国的护照,“拜拜了”,去一个陌生的国度,她形容是“重新进入母亲子宫里的孩子一样”,看不清方向,但是这种生存方式在另一方面,却意味着安全、温暖,对于张慈来说,所有的选择都是矛盾的,当初离开个旧流浪北京,是为了温暖内心的理想,而现在离开北京去往美国,也被定义为一种温暖的选择,流浪北京面对生存的压力她似乎是有着极大的勇气,但是离开北京的她却构筑着一个物质化的生活:“去到那儿,我想应该有所固定的房子,有份固定的职业,在银行里有点固定的存款,有固定的汽车什么的。然后我才能为我的作品做准备。”房子、工作、存款、汽车,这些东西成为张慈美国理想的最主要内容,然后才是写作,才是艺术,这种被置换的关系反而和她曾经毅然决然的离开个旧流浪北京形成了强烈的对比,甚至是反讽。

而对于张慈的离开,他们都表达着自己的观点,高波似乎该放下的是那种和她的暧昧,最先感觉到她要出国的高波被问到的一个问题是,如果在一个善良的、好的美国大爷,跟一个很讨厌的、很虚伪的美国年轻人作比较,你愿意选择哪个?高波听出了话外之音,但是他还是祝福了张慈的决定:“我是这么看:一个人想干什么,有勇气,不管通过什么样的方式,能去做,去争取,我认为是可贵的。” 而同为女性的张夏平似乎是坚决的反对者,她甚至把张慈和美国大爷的婚姻看成是一种交易:“我不太舒服,我不会这么走,把我的婚姻这么卖了。我觉得婚姻是人生一个很严肃的事。出国怎么说呢,我觉得不是想出国和不想出国,反正我这人很自信,我觉得我是肯定能出国的,但不是因为我想出国才出的,因为我的生命进程就必然有这么一天……”在张夏平看来,婚姻和艺术一样,是一种理想,所以在她的内心深处,也想有一个家,有一个孩子,像正常的女人一样生活,但是她似乎把理想和现实完全割裂开了,似乎把艺术和生活完全放在对立的位置上,只有否定一种才能坚持另一种,所以他对于张大力卖画的看法是:“我不会靠卖画为生的,哪怕我去卖B,也不会卖画的”。

断裂的生存,对于张夏平来说,是必然的疯狂,在个展布展的时候,抽着烟的张夏平喊着叫着,说“这是上帝的声音,不是我的声音”,说“世界就缺把火,他妈的”,说“上帝你听见了吗,我是谁”,她像是在自言自语,像在自我演戏,但是那种癫狂状态却来越明显,以致在那一天晚上,她疯狂地躺在厨房的仓库里,神志不清。最后警察把他送到了急救中心,送到了安定医院。对于张夏平的疯狂,牟森的解读是,这或许是艺术的最高境界,一种去除了理性的最高状态。艺术必须纯粹,但是纯粹意味着无理性,意味着疯狂,这就是一种悖论,张夏平个展前言的话是这样写的:“艺术是人类心灵的迷彩,只有抖落身上的尘埃,你烦恼,请走进来看到小小的世界,你迷惑你新鲜,你还不习惯……”艺术和心灵,你和这个小小的世界,到底应该处在什么样的一种关系里,走进去,或者不是习惯的问题,而是如何走出的迷惑,走不出,对于张夏平来说,可能是理想的坚守,但却是病态的,却需要打针吃药重新拉回现实。

其实,这种痛苦是挣扎的,舞台之下的他们,也在自我世界里演绎戏剧,而在舞台之上,也是大神布朗的痛苦,爱情、信仰和理想的痛苦,而对于这种痛苦的感悟,牟森似乎一直站在舞台之下,“戏剧就是一群人在一起,将身上的东西传给更多的人。”从自我到更多的人,从一个人的挣扎变成戏剧的表演,牟森的“蛙剧团”已经是自己的一个成形破壳的理想,只不过当他只有一个人在北京坚守的时候,高波去了法国,张夏平最后嫁给了奥地利人定居维也纳。对于他们来说,“出国”变成了流浪北京之后的下一步,变成了现实生活的最终指向,在牟森先锋戏剧演出的时候,不知道张慈是不是在美国写出了优秀的作品,张大力在意大利完成了最成功的画作,高波是不是当上了战地摄影记者,张夏平是不是和上帝进行了对话,流浪北京,离开北京,对于他们来说,北京仅仅是一种诱惑,一种艺术的初体验,一种理想的原始状态,但是当逃离北京的定居成为最终的状态时,他们是不是也在用行为艺术的方式表达着艺术生存的荒谬性?

不管是流浪还是定居,不管是北京还是国外,没有谁对谁错,只有生存,而艺术理想的最后姿态只在舞台上,只在戏剧里,只在那个假象的北京中。

[本文百度已收录 总字数:5931]

思前: 《逻辑哲学论》:世界是我的世界

顾后: 告别单行道