2024-03-11《归途路迢迢》:当终点变成起点

亚克死在了狂风暴雨带来的暴力中,史密斯死于天上飞机的扫射中,德里斯科被打晕拖上了恶魔之船“阿米达号”,最后这艘船被德国鱼雷击沉……当“修理先生”手上刊载着“阿米达号”被击沉消息的报纸,丢入大海,并最终被海水湮没,死亡成为了“格伦凯琳号”船员的必然命运,即使还有很多船员活着,但一回来再次踏上未知之途,大海依旧以死亡的方式迎接着他们——只有十年未回家的欧力踏上了斯德哥尔摩的归途,这是约翰·福特给整部电影带来的微弱希望,但是仅此一人回家的结局,不是更凸显了被命运主宰而无家可归的残酷性?

对于大海,对于一望无际的大海,对于无法被驾驭的大海,约翰·福特表达了一种茫然感,“人类处于仇恨和欲望改变这大地的面貌,但他们无法改变海洋的面貌。生活在海上的人永远无法改变,因为他们深处一个孤独的世界,从一艘生锈的货船到另一艘,他们为国家打造安全索……”电影开场的字幕并不是约翰·福特对海洋的赞美,不是在“为国家打造安全索”中体现英雄主义,更不是在海洋与陆地的对比中上演一曲现代版的《奥德赛》,而是将所有人的命运推向了这个孤独、压抑和封闭的世界里,所谓的“为国家打造安全索”完全是一种讽刺:当奥德赛结束长期的漂泊终于回家,海上的他们却永远无法归来,因为“归途路迢迢”,不是路程太远家太遥远,而是在最后的终点,根本没有家,无家可归所取消的终极价值,让他们成为命运链条中无法被改变的存在:期盼已久的终点其实就是他们下一次航行的起点,甚至如“修理先生”一样,在格伦凯林号抵达港口的时候,他就第一个为下一次航行报名了,终点和起点之间的距离被缩短变成了一个零。

大地的面貌容易改变,海洋却永远无法改变,约翰·福特在这里强调了两者之间本质的区别,“陆地/海洋”也成为他构建的某种二元论,而在这种看上去可选择的二元论中,海洋更是凸显了它的残酷性,陆地是可以被驾驭的,陆地允许着人的自由行进,陆地也欢迎着像欧力一样的人回来,然后在斯格哥尔摩买下农场,它是生活选择的一种可能性。但是大海却取消了种种可能,方向是大海的方向,速度是船只的速度,他们是船上的船员,但只是迫于生计被雇佣的船员,船不是他们的家,大海更不是他们驰骋的战场,他们像是被扔进了大海,在随波逐流中活着,正是这种偶然构成的命运,死亡就成为了一种必然。

| 导演: 约翰·福特 |

面对大海,面对大海中的船只,面对船上的雇员,约翰·福特用光影制造了窒息的氛围,在这部改编自尤金·奥尼尔戏剧的电影中,约翰·福特更是将大海变成了舞台,漂泊再舞台之上,就像命运一样,永远无法走出舞台的束缚,甚至,从戏剧到电影被改编的时间背景也成为了一种永在的封闭。奥尼尔的戏剧所表现的是第一次世界大战时的一个故事,而约翰·福特拍摄时把背景放置在第二次世界大战中,1940年正是二战正酣之时,约翰·福特的这种改编赋予了故事一种“在场性”,也使得命运成为了正在发生的现在时:大海在肆虐,战争在升级,谁又能在这无法逃离的世界中活下来?谁又能在归途迢迢中回家?

死亡成为了约翰·福特对现实的一种注解,而在大海之上,死神又呈现出不同的面向,亚克是这趟旅程中第一个死去的人,在启航后不久,船只就遭遇了风暴,一声巨响传来,是船锚撞击的声音,亚克和同伴们走出船舱查看情况,但是在营救中遭遇了大风暴,遭遇了巨浪,亚克完全被海浪吞没,最终深受重伤,在船上没有医生的情况下,连他自己都知道,死神在慢慢靠近。在临死之前,他回忆了在布宜诺斯艾利斯舞厅跳舞的快乐,在新加坡和悉尼打架的情景,他无法忘记的是那个酒吧里的女孩给了自己充饥的饼,他希望好友德里斯科有机会买点东西给女孩以表达感激。亚克的回忆只是死亡前的美好,镇痛的药刚刚从仓库里拿来,亚克就撒手人寰,在简单的仪式之后,船上举行了海葬,亚克永远留在了深深的海底,幽深、孤独的海底就是他最后的家。

如果说亚克是被自然制造的暴力带走的,那么史密斯的死可以看做是战争制造的。在这群海员中,史密斯是最多愁善感的,也是最孤独的,他在船员们和来自岸上的女人们狂欢、喝酒和跳舞时,坐在甲板的角落里唉声叹气,“修理先生”问他是不是想起了岸上的女人,史密斯说:“一到海上我就忘记了岸上的事。”但这只不过是一种托辞,“陆地/海洋”而二元论在史密斯这里变成了双重束缚,他无法回到岸上却想忘记岸上,他无法安身于海上却无法离开大海,在船只装运美国军火的时候,他偷偷拿了那个盒子从船上跳到了陆地上,准备逃离,但是被警察抓住重新送回到了船上。无法离开的史密斯在值守时偷喝了酒,还去了船长那里看一本关于国际通用信号的书,而在船舱里,本来为了避免在战区被敌人发现,他们将窗户都涂成黑色,使得光不被透出去而避免被发现,但是史密斯却打开了窗把酒瓶扔了下去。

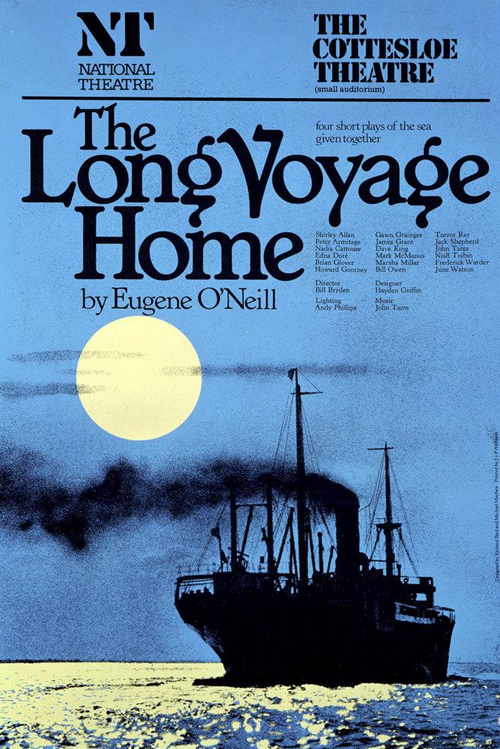

《归途路迢迢》电影海报

他的举动引起了怀疑,以德里斯科为首的船员们甚至认为他可能是德国间谍,于是将他绑起来,打开了那个神秘的盒子,结果德里斯科读着里面一个叫伊丽莎白的女人写给名为“汤姆”的信,信里都是哀愁,都是想念,都是对于死亡的恐惧,“我爱你,你不会死,你要回到我们中间……”原来汤姆就是船上的史密斯,伊丽莎白就是在陆地上等他回家的妻子,德里斯科终于怀着愧疚之情将信和盒子还给了史密斯。史密斯当然不是间谍,他和战争无关,但是他却成为了战争的牺牲品,第二天德军的飞机不期而至,在狂轰乱炸中史密斯中弹身亡,而此时离他们回到港口只有几小时的路程——在这个场景中,画面中没有出现轰炸的飞机,但是在飞机制造的阴影和甲板出现的弹孔中,战争却是一种无法躲避的在场。史密斯回家了,但是却带着自己冰冷的尸体回家,码头上的妻子和孩子在等他回来,却等到了死亡。

从海洋回到了陆地,是不是迢迢之路走向了终点?的确,当人们抵达码头,除了没下船就报名了下一班航行的“修理先生”之外,所有人都下了船,尽管只有欧力有远处的家,其他人无家可归,但毕竟他们领到了钱,毕竟他们可以狂欢一下。在给欧力买好船票准备送他上船之前,德里斯科和大伙去了“乔的酒吧”,唱歌跳舞喝酒,将之前的压抑都释放出来,但是死亡还是降临到了德里斯科身上。欧力已经十年没有归家,这一次他必须回到母亲身边,所以他不沾酒,怀里揣着两年的薪水,只等待回家的船只靠岸,但是在“乔的酒吧”的诱惑和怂恿下,欧力喝了一杯姜汁啤酒,他倒下了,“乔的酒吧”把醉酒的欧力带上了另一艘船,这艘船就是还未招到船员的阿米达号。而众人在喝酒之后才发现欧力不见了,他们四处寻找,终于发现了欧力带着的那只鹦鹉,才知道欧力被“乔的酒吧”的人带上了船,他们终于把不省人事的欧力解救出来,但是欧力被救出了,德里斯科却被人击中倒在了甲板上,最终在其他人未发现的时候阿米达号起航远去。

欧力被解救出来,德里斯科被拖上了船,实际上这只不过是一次简单的替换,什么都没有改变,最后当阿米达号被鱼雷击中而沉入大海,德里斯科也走向了死亡,而这一种死亡无疑是“陆地”暗处的阴谋所致,“乔的酒吧”和“阿米达号”合谋杀死了德里斯科,所以这是陆地代表的社会现实制造的死亡。亚克死于自然之暴力,史密斯死于战争之无情,德里斯科死于社会之黑暗,三重死亡构筑了“归途无迢迢”的结局,而在被取消了归宿的死亡里,三种死亡又一致地指向了命运,无论是自然还是战争,无论是大海还是陆地,所有的死亡都是无法主宰命运的死亡,而这就是约翰·福特构建“大海”这一意象的可怕之处:在陆地上他们早就无家可归,大海上飘泊就是随波逐流,所以当这艘船要运输烈性炸药TNT而随时可能被引爆,当回程必须穿过危险的战区而根本没有防御的枪炮,他们也无法改变自己的命运,船长承诺抵达之后还给每人多25%的薪水,无家可归的他们放弃了离开,但是有了钱又怎样?到达了终点又如何?

“像欧里一样的人来来回回,像德里斯科一样的人生生死死,像亚克和史密斯一样的人留下了回忆,但迢迢归途不会结束。”抵达只是为了再次起航,终点只是重新出发的起点,一种循环圈住了命运,命运也永远是走不出的循环。

[本文百度已收录 总字数:3406]