2015-07-09 《中国》:被“偷窥”的尴尬历史

当曾经保存在收藏夹中的纪录片《中国》链接无法打开,当网络搜索电影的相关讯息变成缺省,当1974年的那场大批判成为一个隐秘的事件,故事不是曾经发生过,而是曾经消失过,而历史有时候也不是为了被看见,而是为了被隐藏。当政治化和生活化的影像、宏大和微观的叙事、被安排和自主“偷窥”的场景交替而错位地出现在208分钟的纪录片里的时候,其实是政治图解和生活记录的冲突,是宣传文本和创作观念的矛盾,也是中国叙事和西方视野的尴尬,所以43年前的影像在努力寻找和观影之后,不是变成被看见的完整历史,而是一个关于政治和文艺的巨大隐喻。

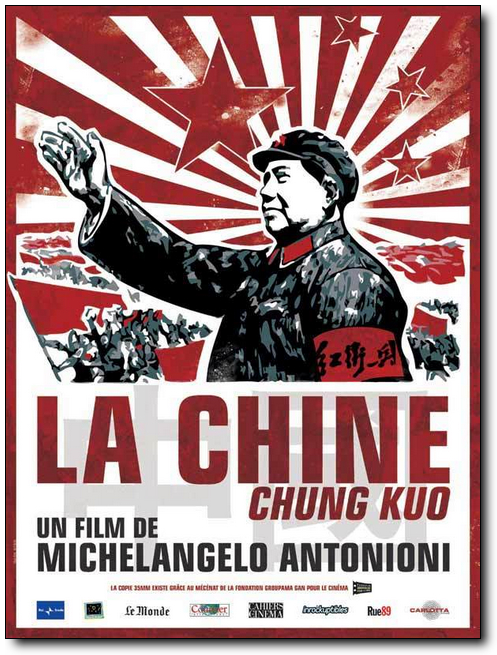

1972年,当这个时间被贴上红色的“中国”标签的时候,是不是意味着一个和领袖、人民、革命、狂热等关键词有关的现实,是不是必须被叙事成一种伟大、庄严、壮丽、幸福的场景?当安东尼奥尼被邀请来中国拍摄这个社会主义国家建设和生活的纪录片时,他的身份是意大利共产党员,是左翼电影导演,不仅是为了外交需要,更重要的是红色中国可以通过享誉世界的电影大师的眼睛,展现一个和西方视野中封闭、神秘、陌生的国家不一样的形象,所以1972年的安东尼奥尼,首先就是一个站在同一阵营中报道中国先进典型的记者,但实际上,当他带着摄像机,带着一双眼睛踏上这片土地的时候,他也成为一个到新大陆拓荒的旅行者。

从中国政治革命中心的北京,到社会主义的第一个山区河南林县,从“以丝绸出名、让马可·波罗震惊”的苏州,到中国工商中心的南京,再到有一百万居民的世界第二大城市上海,安东尼奥尼的中国之行穿梭在这五个极具代表性的地区和城市,这是一条被安排的线路,所以在安东尼奥尼的眼中,他首先看见的是那些含有明显政治符号的场景,从北京城楼前的“高举毛泽东思想伟大红旗奋勇前进”的横幅,到上海黄浦江边广场上竖立的“为实现发展国民经济第四个五年计划而奋斗”的口号,从天安门前塑立着的马克思、恩格斯、列宁、斯大林的巨幅画像,到年轻棉厂工人夫妇桌子上的“毛泽东选集”,从苏州的河道上写有“备战备荒为人民的”的船舶,到黄浦江上正在行驶的“工农兵18号”,从街上群众胸前佩带的毛主席像章,到长安剧院观看木偶戏的青年戴着的“红卫兵”袖标,从播放出的样板戏“智取威虎山”片段到林县公社生产队对于“毛泽东语录”的讨论,从孩子们高喊“提高警惕,保卫祖国”的红缨枪表演到青年到公社务农时整齐划一喊出的“团结紧张,严肃活泼”的口号,从不断响起的“我爱北京天安门”旋律到“大海航行靠舵手”的幼儿园歌曲演唱,这一切无不都是时代的特殊符号,无不在书写一个政治化的红色中国。

|

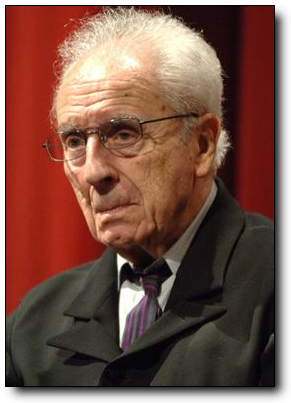

| 导演: 米开朗基罗·安东尼奥尼 |

|

而对于被看见的中国,安东尼奥尼也带着发现的眼光,甚至是欣赏和惊奇的表情,记录下中国特色。在北京,一个孕妇正躺在病床上,医生要对她进行剖腹产手术,而作为最主要的技术手段,医生使用的是针灸麻醉,简单的工具,却是古老的技术,针扎进孕妇的各个穴位,然后剖腹,而清醒的孕妇始终带着微笑,护士问她,痛不痛,她摇摇头,只是有一点痛,而不长的时间之后,婴儿从肚子里取出,第一声哭声传来。在上海,许多人坐在豫园的茶馆里,很悠闲地聊着天,喝着茶,谈论着身边的故事。而在长安大剧院,舞台上的木偶演奏惟妙惟肖,赢得了观众的阵阵掌声,而在上海的剧场里,一场凝聚着中国人聪明才智、智慧勇气的杂技表演,让观众感受到了精彩。无论是不断听见的京剧样板戏旋律,还是苏州西园寺各式的佛像,这些中国特色的传统文化也打开了安东尼奥尼的世界,让他第一次真切感受到东方文化的独特魅力,感受到中国人的智慧和创造精神。

但是这被看见的中国毕竟不是全部,毕竟是被安排的心路,被设计的场景,对于安东尼奥尼来说,在宏大叙事中记录中国并不是此行的唯一目的,而其实,在他心里需要发现的是一个真实的中国,一个真正看见的中国。所以在被安排的拍摄计划之外,在规定动作之外,安东尼奥尼开始寻找自己的视角,寻找另一个中国。“我没有坚持去寻找一个想象中的中国,而是把自己交付给了能看到的现实,我觉得是做对了。”抛弃想象,对于安东尼奥尼来说,其实是自我看见的开始,但是在被安排的拍摄中,这样的看见甚至变成了一种“偷窥”,他把摄像机藏在菜摊里拍摄北京菜场的顾客,他把摄像机藏起来拍摄王府井大街上的行人,在上海黄浦江上,他偷拍下经过自己身边的战舰,“不觉得是犯了军事秘密”。而在林县公社拍摄之外,他要求去另一个路边的市场拍摄,被导游拒绝之后,他还是执意将镜头对准了在这里自由交易的农民。他走进一个不被安排的村子,将镜头对准在这里居住生活的男女老少,他们带着疑惑、惊奇、羞涩和迷惘,看着这个从未见过的“不明物体”,外国人,对于他们来说是另一个世界,是陌生而让人害怕的人,而对于安东尼奥尼来说,这些农民何尝不是“不明物体”,何尝不是陌生的群体,所以在双方目光交汇处,是两个世界的碰撞。

|

|

| 《中国》海报 |

陌生的世界,碰撞的世界,让安东尼奥尼感觉到真实,感觉到意义,所以他努力打开这个陌生的世界,这个被偷窥的世界,而镜头也开始从宏大叙事转向微观表情,转向生活在这个国家真实的人。从宏大的“人民”到微观的“人们”,从集体的“人民”到个体的“人”,这是安东尼奥尼的解构,所以在镜头里,中国人的表情、眼神、动作都是真实的,都是生动的。在北京,他拍摄在天安门前留影的人,拍摄托儿所载歌载舞的孩子,拍摄在厂里思想讨论的人,拍摄在小区里吃棒冰的孩子、坐在板凳上的老人,甚至拍摄在大街上走路的小脚老太;在林县,他拍摄坐在独轮车里的孩子,拍摄在河边洗衣服的妇女,拍摄在小学墙角和门前读书的学生,拍摄村子里抱着小孩的妇女、站着无聊的男人,奔跑而躲闪的孩子;在苏州,他拍摄地里干活的农民,拍摄挑着丰收果实运到传里的男人,拍摄在面店里吃面的顾客,拍摄桥上推着自行车行走的女人;在南京,他拍摄街头走过的女孩,拍摄背着熟睡的孩子的父亲,拍摄拉着氧气罐、大麻袋和油桶的男男女女,拍摄吹着小喇叭的孩子;在上海,他拍摄岗亭里指挥的交警,拍摄留着短发不梳辫子的女子,拍摄在各类商店门口行走的人,拍摄在豫园里喝茶的大人和在凳子上哭泣的孩子,拍摄炼油厂正在操作的工人,拍摄黄浦江边练太极拳的老人、做体操的青年和练武术的孩子……他们或者是呆滞,或者是生动,或者是害怕,或者是不解,或者是迷茫,或者是惊奇,但是在安东尼奥尼眼里,他们都没有恶意,只是陌生,却并不生气,所以在他看来,这些用近景甚至特写记录下的生动表情才是真实的,甚至在中国杂技表演时,他也用近景捕捉到演员的交谈、紧张和最后的放松,生动表现出当时中国的群像。

但是这种捕捉,在发现另一种视角的同时,也给了安东尼奥尼一种新的解读,尽管他说:“我不是对这部片子的主人公进行解读,只喜欢观察这众多的脸、动作和习惯。”但是这种客观式的观察对于安东尼奥尼来说,却只是一种理想,尽管他用极少的旁白来注解这些镜头,但是在他的观察世界里,也必定带着他自己的见解,自己的想法,而这些想法在很多时候是一种否定,对于官方设计思路的否定,是对宏观叙事的背离。对于长城,他说这是奴隶建造以抵御外族的入侵,但是他把长城解读为世界上最长的坟墓,“如果有一座丰碑来记载军事艺术的无用,那就是这一座。”因为无数建造的奴隶成了长城的炮灰,而现在长城从战争纪念碑变成文明的标志,在安东尼奥尼看来,显然是一种粉饰,所以他对长城的否定是:“他们说长城是宇宙中唯一可见的建筑,可是宇航员没说。”在中阿公社,面对40平方公里、7500亩农田、29000个居民的集体公社,在“人民公社好”的大幅宣传语下,他的质疑是:“如果我们自以为找到了农业天堂,就太天真了。”在林县的集体公社,他拍摄那些鸡鸭,也拍摄在睡觉的猪,当革命样板戏的声音从广播里传出来的时候,那头猪猛然惊醒,看见了镜头。那些在南京大街上拉着板车的人,安东尼奥尼说他们在“疲惫和服务的劳作”中。而他对上海豫园喝茶的那些人的注解是:“他们在怀旧和快乐的氛围里,是以往的记忆和对现在忠诚的奇怪混合”,而对于上海的工业,他说:“上海的郊区历经几十年工业化过程,厂区却只是手工砌成的大棚,被匆忙放在一起,即使上海最大的精炼厂,也只不过是外国资本名副其实地‘发明’出来的。”

|

| 安东尼奥尼:对红色中国的另一种解读 |

质疑和否定,是宏大叙事之外的声音,明显带着安东尼奥尼“私人意见”,尽管他更多用镜头说话,尽管他更多是客观描述,仅仅是从中国五个地区和城市,仅仅是对着陌生的面孔而没有深入地采访,仅仅是在线路安排之外的自选动作,其实安东尼奥尼看见的也是一个片段的中国,是一个国家的局部,是一个被隐藏、被放大的时代,而这种片段而片面的解读,自然没有很好完成官方的人物,而在那个敏感、紧张的时代,在一个处在敌我斗争关键时期的国家,这样的解读甚至变成了一种别有用心的攻击。纪录片最后的镜头里,杂技演出缓缓拉下帷幕,传来的是阵阵掌声。而这个结尾没有给这部电影,也没有给安东尼奥尼带来完美的结局,相反,却是另一场演出的开始。

纪录片在1974年的意大利威尼斯双年展放映,继而扩展至西方世界,影片获得了很高评价,甚至还被评为当时在美国上映的“十佳纪录片”之一,但是就像“双年展”一样,影片面临着完全不同的双面评价,在西方之外,当然是中国对影片的大批判。1974年1月30日,《人民日报》发表了题为《恶毒的用心,卑劣的手法》的评论员文章,将影片定性为“反华影片”,文章认为,安东尼奥尼的《中国》“是当前国际上一小撮帝国主义和社会帝国主义分子对新中国极端仇视的心理的反映”,因为在影片中,闻名中外的红旗渠被一掠而过,既看不到“人造天河”的雄姿,也看不到林县河山重新安排后的兴旺景象”;电影里也“看不到一部新车床,一台拖拉机,一所象样的学校,一处热气腾腾的建设工地,一个农业丰收的场景”;而且,“为了丑化中国人民,他挖空心思地拍摄坐茶楼、上饭馆、拉板车、逛大街的人们的各种表情,连小脚女人走路也不放过,甚至于穷极无聊地把擤鼻涕、上厕所也摄入镜头”,“它不去反映天安门广场庄严壮丽的全貌,把我国人民无限热爱的天安门城楼也拍得毫无气势,而却用了大量的胶片去拍摄广场上的人群,镜头时远时近,忽前忽后,一会儿是攒动的人头,一会儿是纷乱的腿脚,故意把天安门广场拍得象个乱糟糟的集市,这不是存心污辱我们伟大的祖国吗!”而对于电影中的那些群像表情,评论认为,影片导演“把中国人民描绘成愚昧无知,与世隔绝,愁眉苦脸,无精打采,不讲卫生,爱吃好喝,浑浑噩噩的人群。”

极端丑化、存心侮辱、故意曲解,这是对于电影本身的评论,而这一篇评论只是大批判的开始,此后全国掀起批判浪潮,当年6月人民文学出版社出了一本批判电影的集子:《中国人民不可侮——批判安东尼奥尼的反华影片〈中国〉文辑》。而在电影之外,也开始对导演安东尼奥尼本人的批判,有些批判文章揭露他的老底:“翻开此人的历史就知道,原来他在第二次世界大战时期,就投靠了墨索里尼政权,在意大利法西斯陆军中任职,站在世界各国人民的对立面,替法西斯效劳。他还曾奉法西斯宣传机关‘政治片和战争片摄制处’的命令,编写了吹捧墨索里尼空军的影片《一个航空员的归来》,得到了意大利法西斯主义者的赏识。在以后的年代里,他又长期与意大利修正主义分子勾结在一起。冰冻三尺,非一日之寒,安东尼奥尼的反动,是由来已久的。”

从电影到导演,这一场轰轰烈烈的批判也构成了当时中国政治文艺上的一个风景,而对于中国排山倒海的批判,安东尼奥尼的回答是:“相反,就我所知,我们面对一个相当暴力和不太明确的攻击,也许在这一切的下面是一种极其不同的文化背景,在我眼中温馨和感人的东西,在他们看来则不够尊重和革命,或者,也许是,在协助我工作并赞扬了工作结果的那些宽宏大量的人的后面,有一群不会容忍和极其强硬的人,在这种情况下,我的纪录片就是一个权力结构内部争权夺利的借口。”他自己知道,影片只是权力争斗的牺牲品,而意大利著名小说家、评论家艾柯在亲历了威尼斯双年展放映风波之后,认为这是一个“科幻片般的意大利式喜剧”:“焦虑不安的安东尼奥尼再次忍受着他的非常个人的自相矛盾的戏剧性事件带给他的痛苦——这位怀着爱慕和尊敬之情前往中国的反法西斯主义艺术家,发现自己被指责为受苏联修正主义和美国帝国主义雇佣的以及引起八亿人民憎恨的法西斯主义反动艺术家。”

怀着爱慕和尊敬之情前往中国,却指责为受苏联修正主义和美国帝国主义雇佣和法西斯主义反动艺术家,这的确具有某种戏剧性,而其实,安东尼奥尼陷入这样的批判,不仅是个体的自相矛盾带来的痛苦,也是国家判断带来的尴尬。邀请来中国拍摄纪录片,是一种政治诉求,或者在某种程度上安东尼奥尼已经成为一种御用性艺术家,而作为一个“天生的悲观主义者”,安东尼奥尼从来就习惯于发现世界的不完美的,所以在被设计的场景之外,他需要自己的观察,需要自己的体验,而这种带有私人感观的“看见”一定会带来误解,尽管他一直希望只用镜头记录中国,记录一个正在开放的中国,尽管他也承认“我只是看了他一眼”,但是这一眼后面,安东尼奥尼却急于做出评价,“在中国感觉不到感情和痛苦,他们被隐藏在简朴和含蓄的后面。”既然如此,为什么要用自己的悲观来解读“后面”的故事?

无法看见后面,当然只能看见前面,平心而论,在镜头里,那些人的表情在整体上呈现出一种平和、健康,甚至是幸福,在某种程度上已经完成了官方给他的拍摄目的,但是即时的、片段的画面并不能反映当时中国的现实,安东尼奥尼尽管有自己的视角,但还是被统摄在计划之内,在208分钟的影像里,大部分的镜头是在城市,在街上,在工厂,占了总长度的七成多,而农村相关的只有林县公社和苏州的部分镜头,许多普通中国人的生活根本没有触及,所以在这种“选择性”镜头里,中国只是一个不完整的符号,只是一个被删减的场景,所以无论是政府的宏观叙事、正面宣传,还是安东尼奥尼自我发现甚至是“偷窥”,都只在各自舞台上进行戏剧性的表演,208分钟的影像,不是现实,当然,也不是历史。

[本文百度已收录 总字数:7472]

思前: 《±2℃》:筚路蓝缕以启山林

顾后: 《11号产房》:如何自由地坠落