2016-06-17 南浙江的休闲时光

南浙江的温州,从耳闻的传说到走近的存在,是关于地理意义的一次抵达,却也是工作之外的经过,而在那渐渐打开的世界里,以一种陌生而随行的方式进入其中,仿佛是发现一个隐匿的世界,仿佛是逃避一种现实。

四天三晚的疗休养,都属于省内的线路,其实对于线路和终点,都是随机的,而随机的意义在于消解必然的目的性,所以当最终确定温州的时候,它仅仅是一个地理名词,一个经过而又离开的地方,一个曾经听说却又陌生的城市。而实际上,随机而定的线路,更是为了从座位上站起来,从办公室里走出去,从熟悉而机械的生活中脱身,如此,不是为了去往另一个地方,而是为了摆脱既定的秩序。

所以在时间和空间组成的二维世界里,一切都是新奇的,一切都是随意的。不用早上赶去上班,不用对着方案和文稿,不用参加各种会议,时间以另一种方式组合成个体意义的24小时,早上可以在七八点钟起来,吃点自助早餐,然后去往景区景点,也不用太赶,抵达目的地之后可能就已经是午餐时间了,吃了午餐,在景区里浏览观赏,然后回酒店,一天的行程结束,而到了晚上,则可以打开电视机,看几场欧洲杯的赛事直播,为那一个进球而激动,为跌宕的情节而起伏。

江心屿、雁荡山、洞头,以及南溪江畔的芙蓉古村,山山水水其实并无特别,甚至有时候有一种回到熟悉地方的错觉,但是又努力将自己拉回到陌生的世界,比如那满山的杨梅,那宽阔的瓯江,那不懂的方言,那满目的皮鞋,又完全体验着这个城市的特色。是的,温州,一个从未靠近和走进的城市,它必须保持新奇感,它必须让人体验疏离感,它必须制造陌生感,才能体现休闲的意义,才能远离现实的束缚。而且,它必须和曾经想象中的不一样,在传说中,它是经济腾飞的象征,它是民营经济发达的标志,它是市场经济发展的坐标,可是当真正站在这个城市的某一个随机的点,某一条陌生的街,却又有着几分诧异。

或许是在鹿城区和瓯海区的交界地带,或许是在极小的区域内四望,还是有些失望的,河水是浑浊的,房屋是低矮的,街道是脏乱的,甚至还有随处可见的垃圾和飘散开来的臭味,在这个阴雨绵绵的梅汛期,一个城市在潮湿的暗处被我们看见,被我们言说,也被我们放大。而对于温州,除了抵达的那些景区景点,除了走过的那些大街小巷,除了看见的那些破败和潮湿,作为南浙江城市的一个坐标,却也有着意料之外的另一种观感。坐在车上,很容易就看见矗立着的古塔,分布在街边的寺庙,挑尖向天空的教堂,为什么一个现代化的城市,会有那么多的寺庙和教堂?

这里有被奉为“高宗道场”品定为天下“五山十剎”之一的江心寺,有以“济陀古钟”闻名的妙果寺,有素有“浙南丛林之毌”之称的密印寺,有“东南首剎”之称的普安寺,而除了这些历史文化的古寺之外,在闹市区也经常能看见规模不一的寺庙,据说很多是温州商人承包兴办的,是温州人特有的宗教情结?还是为了出海打渔保佑平安祈福的场所?而那被传为故事的“温州一头猪跑到寺庙前长‘跪’不起”似乎又将这种宗教世俗化和娱乐化了。

而在寺庙之外,温州还有数量颇为庞大的教堂,分布在大街小巷,据说,温州因为这些教堂,而成为中国福音最兴盛的地区之一,甚至被誉为是“中国的耶路撒冷”。从晚清传入中国的基督教,在温州迎来了它的兴盛期,原因仅仅在于穷人希望找到一种寄托,因为那时的温州是穷得叮当响的地方,赵钧在《过来语》中描述当时的温州:“饿死于路中者,日有数尸”。而在这一片贫瘠的土地上,播撒福音种子的人中就有被温州人称之为“跛脚番人”的传教士——曹雅直。据说到了1949年,基督新教在温州共有教堂628座,教徒83308人。天主教教堂128座,教徒31867人。

兴建寺庙和教堂,都是在寻找一种寄托,都是为了改变俗世生活,而当温州以这样陌生的面目出现在此次休闲之旅的时候,其实它只是提供了一个和现实无关的坐标,而所谓的疗休养,也只是在发现这个隐匿世界的过程中,脱身于逼仄的现实和机械般的工作,仿佛是孤独存在的虚幻意象,不是用诗意的方式打开,也不必用深层的思考关闭,来来去去的过程就是自身之外的时间和空间。

|

|

| 瓯江 |

|

|

|

|

|

|

|

| 五马街 |

|

| 温州古地图 |

|

|

| 基督教堂 |

|

|

|

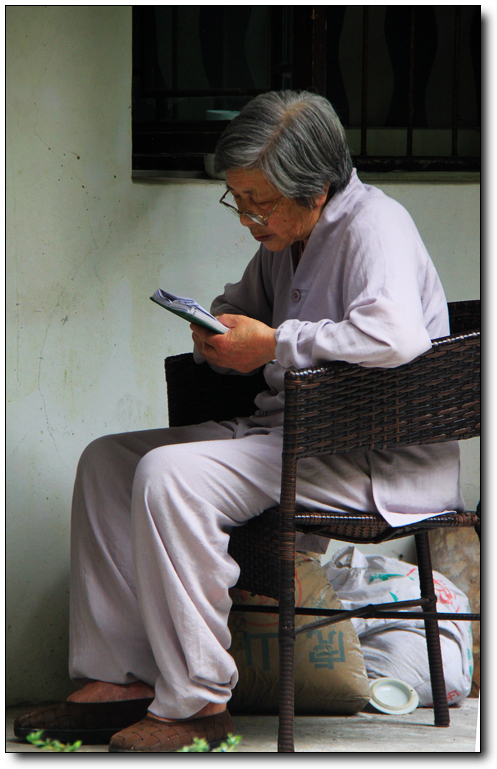

| 寺院里的和尚尼姑 |

|

| 鞋子,是温州的另一个符号 |

|

|

| 江心屿拍婚纱的新娘 |

|

|

|

|

| 杨梅和金铃子 |

[本文百度已收录 总字数:2691]

思前: 借问芙蓉何处有

顾后: 轻易就把我困在网中央