2016-11-10 《暴力的冥想》:当自身成为镜头里的他者

英文名:Meditation on Violence。是对暴力的冥想,或者是关于暴力的冥想,不管是暴力还是冥想,都呈现为一种名词的状态,一种整体性的思考,而在中国功夫的动作展现中,何来暴力,何来冥想,又如何在暴力中体现冥想,在冥想中思考暴力?

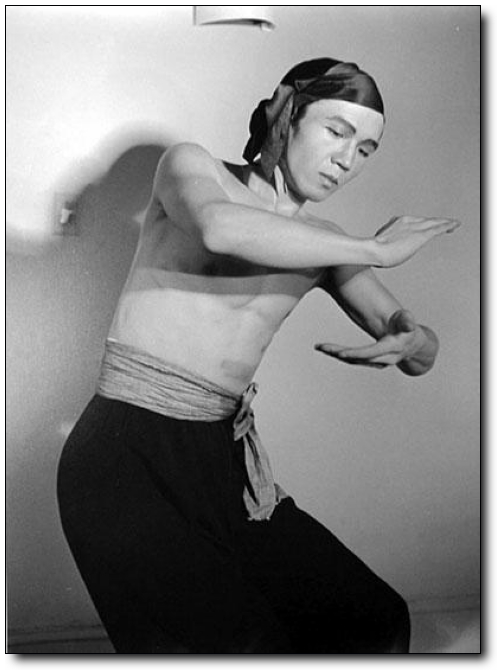

一个年轻的习武之人,运用拳术和刀法展现的是中国功夫,加上颇具中国式的背景音乐,使得整个场景都具有了中国“东方主义”的特色,如果是东方文化的一种展现,不管是理念上,还是在动作上,其实和暴力都没有关系。年轻人头上扎着带子,赤裸着上身,在劈、蹲、拉、击等一系列动作中,娴熟流畅,行云流水。这是一个人的武术,也像是一个人的舞蹈,它展现的是肌肉、力量,以及男性的控制力,那么在这样一个自我练习式的场景中,暴力从何而来。

|

| 导演: 梅雅·黛伦 |

|

这是一个相对封闭的地方,在年轻人的周围是墙,墙是阻挡,是隔离,是呈现了一种独立状态,所以在只看见一个人习武的空间里,宾语是缺席的,但或者这只是一种表象,不管是习武的目的,还是被界定为一种暴力的动作,其指向性是确定的,那就是“敌人”,暴力可以通过战争,可以运用控制的力量,可以操纵肉体和心灵,可以建立暴政,可以进行统治,所有种种都必须让另一个人、另一种群体成为敌人。所以在一个人的空间里,敌人是存在的,但却是隐匿的。

|

|

| 《暴力冥想》电影剧照 |

第一个敌人,是习武者自身,他把自己置身在一整套动作中,几乎以仪式的方式展现自己的拳术和刀法,也就是说为了改变自己的某种既有秩序,不管是心理上更加坚强,还是肉体上更加健康,都是为了打败原先的自己,所以一系列的动作可以看成是对自我的暴力,流汗流血才能塑造一个全新的自己,这也是中国武者的一种健身目的。当然这种“暴力”是没有侵略性的,他在自我世界里,当所有动作反复练习的时候,背景音乐是舒缓的,是流动的。

而对于第二个敌人,就具有了一定的侵略性,那就是自我形成的影子。墙的一面是黑暗的,另一面却是亮白的,而在灯光的作用下,墙上便显出了习武者的影子,而且是三重影子。三重影子成为自身之外的“他者”,影子是一种投射,当习武者展开动作的时候,影子也跟着展开动作,看起来具有一致性,但是在墙的转折、离光源的远近等原因作用下,影子其实是变形的,它永远无法忠实于自己。而在动作展现中,自身和影子就构成了一种对立关系:它被身体所控制,又被驱赶。

第一、第二个敌人都和自身有关,都具有隐蔽性,而第三个敌人,则完全在隐匿的状态中,那就是摄像机后面的那个人。摄像机立在习武者的前面,当习武者展现动作的时候,摄像机便以跟随的方式记录习武者,也就是说,只要习武者在镜头之内,他就无法摆脱摄像机,就无法离开这个他者。而对于习武者来说,他一方面受制于摄像机的“捕捉”和控制,另一方面又充分显示了其反抗性。音乐从舒缓变得紧凑,从悠扬变得急促,完全体现了习武者和镜头之间的对立关系,习武者开始左击右打,开始上劈下提,甚至开始跳跃,而其力量的施展方向完全向着摄像机而来,于是动作里出现了进攻,出现了防守,出拳和挥刀,就是为了打败敌人。而户外舞刀的动作中,这种攻击性更加明显,甚至在慢动作、定格中扩大了张力,营造了紧张的效果——冷不防劈刀下来,仿佛整个空气都被凝固了,画面具有了不寒而栗的锋利特点。

自身而为敌人,影子而为敌人,甚至摄像机而为敌人,似乎都在诠释一种动态下的暴力美学,而当暴力具备了实施者、暴力方式、暴力承受者之后,要形成一个暴力的系统,暴力的结果就必须在这个链条的终端,以自身为敌人,暴力的效果是改变身体的力量,以影子为敌人,暴力的目的是逃离控制,而以摄像机为目的,暴力就变成了对于影像的解构,但是不管拳头如何具有侵略性,不管刀法如何锋利,所有的解构恰恰在镜头前变成了一种建构,也就是说,习武者总是在镜头前,他是被包含在镜头建立的叙事体系中,所以每一种反抗式暴力,最后都变成了暴力叙事的一部分。

所以解构性越彻底,建构性也就越充分,这是一种双重的过程,“相生相克,物极必反,终极的暴力是瘫痪”,正如梅雅·黛伦在笔记中所说,物极必反的规律在这一个暴力现场里,注定会成为一种隐喻,而摄像机后面站着的正是梅雅·黛伦,也就是在镜头前暴力的双重展现过程中,习武者把摄像机当成敌人,摄像机也把习武者当成了敌人,同理,习武者之外有一个他者,梅雅·黛伦也把习武者称作是他者。

没有对白,没有情节,一个人的功夫,一个人的舞蹈,暴力叙事只不过是一种抽离了真是主体的空洞隐喻,也就是说,梅雅·黛伦完全以西方式的镜头叙事,想象一个“东方主义”的他者,这种想象的他者是黑暗中照亮的影子,是动态中编织的静止,也就是说,“暴力的冥想”试图建立的是在暴力中达到冥想的“相生相克”状态,运动越激烈,暴力越具有破坏性,它就会在极致中走向相反的方向,所以暴力的终点就是冥想,就是没有敌人的自我关照,而在摄像机为终点建立的“暴力冥想”中,看不到真正的暴力,当然也没有走向安静状态、走向自我关照的冥想,相反,在对他者的想象中,“暴力的冥想”最后变成了一种暴力式的冥想,也就是说,冥想本身就是一种暴力——它不是返回自身,而是把自身变成了永远无法逃离摄像机的他者。

[本文百度已收录 总字数:2917]

思前: 现实就是一个3.7折的传说