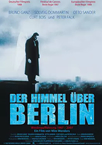

2018-03-14 《柏林苍穹下》:当孩子还是孩子时

这是现在的城市?这是柏林的天空?这是唯一的世间?这是走过历史的彼岸?当黑白的世界醒来,是彩色的存在,当告别天使的自己,是流着血的身体:度过了一夜,就是翻过了一页,这是离开柏林苍穹下的观望,这是天使在人间的开始,那种宛如喝醉了酒的状态,那种有过疼痛的感觉,那种被还原的色彩,已经成为丹密尔活着的象征。

他不是因为死去而复活,而是从天使变成了凡人,那个最后的晚上,他对同是天使的卡西尔说:“我终于明白了,没有别的彼岸,我们还是降临人间吧。”只是两个天使的“我们”,最后变成了孤零零的“我”,而我之诞生,我之命名,就是从苍穹来到凡间,从天使变成男人,从黑白走向彩色的转变。在“我们”的时候,丹密尔描绘了来到人间的第一天:“我将可以洗澡,用刮胡刀剃须,那里将有人帮我按摩直到脚趾,然后我要买份报纸,再来一杯咖啡。第一天,我将同人类接触,我将可以接触到周围的人,如果有人撞到我,将会道歉,在咖啡厅里,老板会为我找个位置,出租车停在我面前,我乘车而去。我将认识每个人,感觉到每个人。我将不再只说一句话,而是听懂所有语言,这将是我生命的第一天。”第一天从洗澡和刮胡子的仪式开始,第一天,从读报和喝咖啡的生活开始,第一天,和其他人一起,第一天也将是“我”的全新一切。

对于丹密尔来说,从天使变成凡人,最主要的却是“我要张开手臂拥抱她”,那个在马戏团里的马里恩,那个孤独渴望爱的女孩,那个怀揣着10年梦想而失落成为女招待的“天使”,是丹密尔唯一的牵挂,但是当那个在柏林苍穹最后一天的计划被说出,卡西尔却对他说:“没有一样会实现。”丹密尔还是选择降落,还是选择变成唯一的“我”。当两个在柏林的苍穹下的天使选择不同的命运,像是对于这个城市人之存在的不同解读,一个是理性意义上的旁观者,一个是感性意义的参与者。

他们曾经一起来到现代化的图书馆,看着这里的人学习和思考;他们曾经一起走在荒草萋萋的广场上,看着昔日的街区变成隔离区;他们也曾经一起进入拍摄1945年纳粹历史的片场,看着演员以另一种方式回忆柏林……那时候他们超越于人类之上,他们站在人群之侧,他们看见了人们的孤独、痛苦和疑虑,他们目睹了城市的荒凉、衰败和沉寂,当在属于他们的黑白世界里,他们和这个世界保持着足够的距离,超越人世的善恶爱恨,他们是纯粹的,但保持的距离,让他们和世界呈现出冰冷、隔阂、疏离的状态。

而柏林苍穹下的人们,却在不同的生活中演绎着比他们更为丰富的生活,传递着更为复杂的感情。一幢房子里,一个女孩说:“他根本不是我的爸爸,他死了。”一个男人说:“她不爱你,她从不爱你,你自由了。”那个看电视的老人说:“他要自由,我受不了了。”那些坐在车上人,心里想着的是养老金,是麻木的生活,是背叛的女人——那些话都在自己的心里,他们说给自己听,当关闭了这个世界,在孤独和寂寞的世界里,却只有在旁边的天使能够听到。

但是听到又怎么样?他们能够伸出手去安慰他们,他们能够拿出钱去帮助他们?他们能干涉他们的生活让他们走向至善?当桥上的那场车祸发生时,丹密尔走到坐在地上的伤害者身边,“第一滴雨打湿的地方,太阳、面包和葡萄酒,蹦蹦跳跳地走路,复活节,树叶的叶脉,随风摇曳的小草,石头的颜色,池塘水底的小卵石,屋外洁白的桌布,在屋子里做着房子的梦,在隔壁房间里继续做梦,寂静的星期天……”太阳、面包和酒,复活、树叶、小草,所有的这一切都是希望,但是那打湿这个世界的不是第一滴雨,是和疼痛有关的血,车祸垂死的男人对这个世界的最后留恋,也是生命最残忍的写照,所以丹密尔只是把手放在他的肩上,最后只能离开——对于天使来说,只是看见,只是感受,却无能为力。

所以卡西尔总是坐在纪念教堂的尖塔上,他俯视这个城市,俯视凡人的生活,却终是离着他们成为一个旁观者,而这种旁观者的身份何尝不是对于历史的一种审视?德国,柏林,经历过什么,遭遇了什么?那些倒塌的房屋,那些受伤的人,那些混乱的街道,其实和战争有关,在成为废墟的历史里,他们能够走出来吗?充斥着野蛮、谎言、邪恶,历史带给了柏林更多的创伤,而现在的人们看似走出了历史,却陷入在另一种痛苦中。那个在图书馆里的老人,是个作家,当他拿着笔坐在凳子上悲叹的时候,他失去的东西永远比创造的东西要多,“那些聆听我的人成为了我的读者,但是却和我形同陌路。”他转动着无数个地球仪,却始终找不到自己的位置,即使当他走出图书馆走进更冷寂的现实,在那个早已不存在的波茨坦广场,他看到的是荒草,是隔离墙,是废弃的椅子,那个咖啡馆去了哪里?那个烟店什么时候消失的?“经历了好几个世纪,一切灰飞烟灭,我的英雄在哪里?我的孩子在哪里?充满好奇心的我在哪里?”坐在那把草丛中的椅子上,老人感叹着,而他也像那这个广场,这把椅子一样,渐渐湮没在历史深处。

|

| 导 |