2019-01-01打开一个进口的十九种方式

其实,一切的开启都没有悬念,昨夜的十二点,今晨的零点,一样是寒冷,一样是夜晚,一样是透明的灯红酒绿,而时间只不过是在赋予意义中走向了一种命名:2019年来了,今天来了,未来来了——可以没有终点地来?可以忽略过往地来?自动打开,并不需要程序和方法,并不需要期待和希望,甚至并不需要我们苦心经营的东西,而当一切展开的时候,应该发生的都会发生,不想遇见的也会遇见。

【残留】湿润着冬季以来最暗淡的开场,灰色的残留,再无醒目的白。

苍白的末端,其实是书写了一种必然的寂灭,即使很小心地翻阅过一页,那纷纷扬扬的故事里也没有跌宕。雪,残存在草叶上,依然有一种单纯的诱惑,只是像一个凝结在想象中的图腾,在最后的夜晚完成了破败的抒情诗。而在开启的故事里,从不规则的缺口进入,它走向的是一种无声的死亡。没有钻出云层的日光,空气里含混着雨的味道,这是一种对水的迎接?缓慢地行走,缓慢地消灭自身,最后终究变成了本真的状态:湿润着冬季以来最暗淡的开场,灰色的残留,再无醒目的白。

【刻印】太过短促,太过兴奋,竟忘记了回去的路——水的命运从不回返。

缓坡而向下,是水流的方向,上面的残雪似乎就在这里归于寂灭,然后变成了流动的水。上和下,时间的历程,从来不是突兀的,可是,为什么在最后向下的过程里,会走向一种黑暗?那比黑更黑的尽头,是不是另一个必然的进口?而其实,一切的行进和雪无关,那个清洁工提着一大桶的水,沿着坡道缓缓下行,水翻越了桶的边缘,跳跃出了禁闭的世界,然后在干燥的地上留下了长长的水渍。它们画出了经过的路线,只是太过短促,太过兴奋,竟忘记了回去的路——一种水的命运从不回返。

【结合】固定着一句承诺,花开花落,也许也可以通向幸福。

淡黄的玫瑰应该开放了,一瓣一瓣打开自己的身体,散发出固有的清香。但是在一种仪式里,被命名的花如何说出自己,如何寻找另一朵花?车停在路边,很多的车停在很多的路边,很多的路边有很多接亲的车,于是在复数的车、复数的路、复数的人组成的第一天,一朵花如何成为必须开放的自己?遇见另一朵花如何会成为爱情的象征?甚至是被束缚的,一条丝带就这样缠绕着它,然后黏贴在车门前——固定着一个日子,固定着一个仪式,固定着一句承诺,花开花落,也许也可以通向幸福。

【燃烧】燃烧其实是不及物的,甚至最后只是在燃烧自己。

作为一种水的反面,在驱逐寒冷的世界里沸腾着;作为木材的延伸,在变形的故事里欢叫着——火在那里升腾,火在那里激越,一种跳跃的意象,是想挣脱一块木板的束缚,甚至是摧毁母体。但是火焰之最高处,也是一种无:空空的空气,空空的天空,从来没有火的位置,无法逃离,无法飘散,燃烧其实是不及物的,甚至最后只是在燃烧自己。但是在火光里,那提供了背景的一面墙是不是真的和燃烧无关?拿出一双手,一种覆盖的动作,将火的余热合拢在一起,太期望于不灭,其实灭得更快。

【清洗】一辆车在那里滑行,不受控制是因为没有歧路。

表面的污垢,内里的污渍,是不允许从新的一天开始就被带向更漫长的时间,必须清洗:一种水的冲刷,一种泡沫的呈现,如新一般被命名。关闭了窗,关闭了门,关闭了后视镜,甚至关闭了方向,在自动运行的轨道上,一辆车在那里滑行,不受控制是因为没有歧路,但是为什么在洗干净了之后必须重新上路?当天空的灰尘覆盖下来,当世间的污物掉落下来,每一天其实都在经历重复,而被命名的新,只不过是一种自我的虚构,它提供了一种被看见的命运:在开放的道路上等待观者。

【投影】影子投射到梦中,“拍的”一声,猛地激起了一个遗忘的故事。

光滑的面,是一辆车的前窗玻璃和黑色的漆面,如镜子一般,提供了反射的镜像。那些树枝在上面,落光了树叶,却像在遒劲地生长,光秃的力量,爆发出来,甚至比携带叶子更让人感觉到悲壮。而当它们投射其上,变成镜面上的影子,是不是在书写一首苍老的诗?只有投影,没有声音,寂静着走向最后的时光,无声无息地成为死亡的影像,但是隔着车窗玻璃,为什么里面坐着一个人,一个在呼吸的人,一个在酣睡的人,一个进入短暂梦境的人?——影子投射到梦中,树枝“拍的”一声,猛地激起了一个早已遗忘的故事。

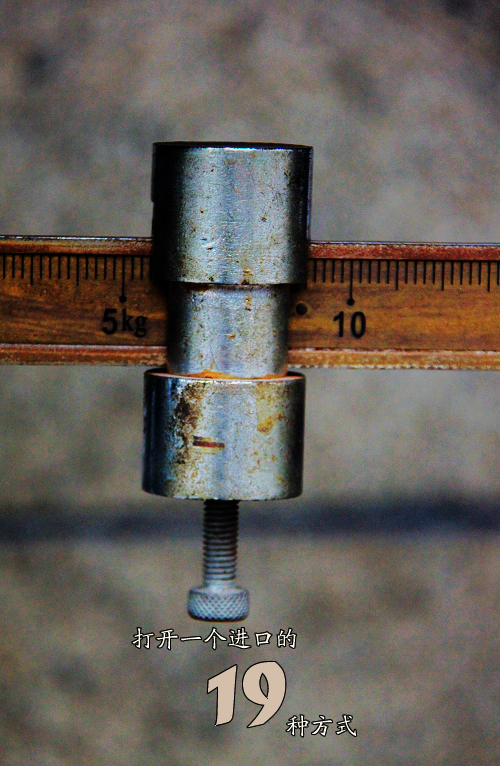

【平衡】数字从来都是忠实的,它必须维持平衡,必须寻找对等。

站上去,像一个物体一般站上去,把全部的身体放进去,所谓的重量,便是一个数字的呈现。只有在读数的世界里,一种物才没有了拒绝变化的意义,不管是成长,还是衰老,其实每一种经过都只是一个数字,在那里被刻写,甚至刻进了身体里。而数字从来都是忠实的,它必须维持平衡,必须寻找对等,所以夸大和隐匿,都会在标注的世界里被揭穿,那么,它一定是真实的?一种平衡而已,度量只是一把尺,当取消了所有的尺度,当设置了自我的标准,那些数字,最后都会在锈迹斑斑中成为一堆遗弃的废物。

【控制】谁能照见他的内心反对的声音?谁能解读头脑中反向的思考?

比高楼更高,比世界更广,一种视角,俯瞰着这里走过的人,经过的车,路过的所有,仿佛是上帝,在全知全能中体察万物。但是,绝不是凌空,它有自己的顶点,有自己的局限,无法跨越的那个地方叫天空,而天空之上呢,是不是还有上帝,还有俯瞰众人的存在?只不过是一个城市被技术控制的眼睛,只不过被安放在直立的柱子上,却无遮无掩地制造了自我的神话,趾高气扬,不可一世,即使那些全无遮拦的人走过这里,谁能照见他的内心反对的声音?谁能解读头脑中反向的思考?

【纷乱】为什么在叶子的坠落中,树枝却必须挺立在那里?

叶子残留着,作为一种树的最后纪念,其实是哀伤的,它正在抵达一种衰亡:最终脱离而掉落,掉落而腐烂。是谁允许这样一种分离?是谁制造了必然的死亡?为什么在叶子的坠落中,树枝却必须挺立在那里?走过的人说树枝低了,走过的人树枝在长,而在中间,所有的人都应当休息。在高和低的交叉中,其实已经没有了对话,它们只不过在制造错乱的感觉,肢体般的交错,从来不是肉体意义上的触碰——枯木都死在冬天,即使醒来,也不再是从前的你我,不再有复活的故事。

【交错】连接起来的整体,都不触及每一个段落的意义。

没有风的助力,无法割破谁的喉咙,它们只是陈列在摇摆的世界里,只是架设在空荡的空气里,只是用自己黑色的身体,在天空中划过一道痕迹。而方向,也从来不是自我选择的,不管是起点还是终点,都在延伸中被埋没了,它们只是其中一段,被安放在必经的路上,而连接起来的整体,都不触及每一个段落的意义,都不阐述自身的作用。一只鸟飞来,两只鸟飞来,无数只鸟飞来,落在它们身上,然后谈情说爱,然后吃喝拉撒,最后集体飞离,在空着的位置上,它们想念每一只鸟自由幸福的生活。

【隔离】非此即彼,世界的选择其实是一个幼稚的二元论。

区分了左面和右面,区分了前进和逆行,一排隔离带就这样制造了规则,就这样设置了禁区。一种醒目的标记,是道路信号灯的延伸:红色是停止,绿色是前行,但是为什么不允许短暂的停留?在红绿分明的世界里,一种黄色的缺席,抽离了转换的过程,取消了判断的间隙,是不是在这里只有向前的方向?是不是在这里从无停歇的可能?非此即彼,世界的选择其实是一个幼稚的二元论,而在曾经不被隔离的世界里,有人穿过去消失在浓密的树丛中,有人走过来完成最自由的散步,有人停在那里做了一次触及内心的深呼吸。

【建设】它们抵达一种高度,反而追不上最下端那个观者的目光。

楼盘在不断长高,如果脱去外衣,它一定可以亭亭玉立,如一位曼妙的少女,而在前景的衬托中,它真的成了她:年轻,时尚,站立在那里如开放的花朵。是的,前景是一棵枯树,是一截残肢,所有的叶子都已掉光,垂垂老矣的故事里听见了最后的叹息。总是在一种衬托下,才能显出某种区别,也只有在对应中,才能感慨来去的无情。但是,它们都在抵达一种高度,都在触摸一种空无,反而追不上最下端那个观者的目光,它可以越过所有的建筑和遮挡,越过所有的苍老和死亡,在想象世界里遥不可及。

【行走】当一个画框被划定的时候,我们如何走出肉体之痛、身体之缺?

没有脚我们如何行走?向左和向右,向前和向后,我们的欲望先于身体而行,在被束缚的世界里,挣脱其实是一个伪命题,只有思想是无碍的,只有目光是自由的,而依路而行只不过是我们抵达目标的一种方式。但是,当那一个画框被划定的时候,我们如何走出肉体之痛,如何消解身体之缺?方形,电影世界的寓言,总是以现实的方式被激活:空间维度是命运的一次注解,关系美学只是假想的艺术,最后我们会被自由的欲望裹夹着,在模糊了边界的魔方世界里,走向一个自设的乌托邦。

【宠爱】遇见和不遇见,和他者有关,和他者无关。

穿着衣服的狗,被关爱和呵护的狗,如何和主人保持忠诚的关系?如何打量经过自己身边的陌生人?一种关系总是在遇见中被破坏:看着,听到一声招呼,于是停下来,期望有一种意外的惊喜——如果还有另外一只狗,散发着异性美丽的同类,是不是会被吸引?一种关系却也是在遇见之后加深了忠诚度:只是停留,只是遐想,只是犹豫,甚至只是短暂偏离,最后还是在那亲切而熟悉的呼唤声中,跟随着主人消失在道路尽头。遇见和不遇见,和他者有关,和他者无关,因为背叛从来不属于它们。

【复古】其实印证的不是时间留下些什么,而是真正带走了什么。

古典的木椅,精致的瓷碗,雕刻的貔貅,以及仿制的刀币,作为一种复古的展现,传递着现实之外的信息。这是玻璃里面的物品,而那面玻璃仿佛和时间一样,映衬着匆匆经过的人。唯有时间不行走?它们只在自己的故事里?为什么又复古而如新?其实是倒错的时间,是倒置的风味,时间早已不在,故事早就作古,最后在一种如窥视的目光里,剥落下来的都是一地的尘埃。当我们乐于把这些叫做怀念,叫做品味,其实印证的不是时间留下些什么,而是真正带走了什么。

【隔离】被还原的世界里只有一枚钉子,一只凳子,以及隔离了现实的玻璃。

挂在墙上的一幅画,静立在橱窗里,仅仅一枚钉子的力度,就可以固定一种澎湃的激情。而那画中人,是不是在表达什么,在争取什么?甚至在逃离什么?空空的椅子,不是人该坐的位置,一袭深蓝,疲软地覆盖在那里,却仿佛制造了某个场景:他们在谈绘画,在谈艺术,在举杯共饮中和画中人一起触摸尊贵。其实,过滤了想象,被还原的世界里只有一枚钉子,一只凳子,以及隔离了现实的玻璃,和那仿古的世界一样,其实向外,才是保持足够活力的唯一途径——只是我们乐意制造无数的玻璃。

【学舌】于是,所有的人都变成了诗人,于是,所有的诗人都变成了黑鸟。

沿着一条路行走,像是打开了史蒂文斯的诗集,甚至在那条没有积雪的路上,真的注视了一只黑鸟,关在笼子里,嬉戏着,跳跃着,说话着,仿佛就激活了一首诗里的意象,借用史蒂文斯的《注视一只黑鸟的十三种方式》,我在一个人的第一天,开始命名所有的遇见,最后鸟主人走过来悄悄告诉我:三年了,它已经学会了说话。想来,它也学会了写诗,在一个路口设置了更多的标签,等待路过的人大声念出来,于是,所有的人都变成了诗人,于是,所有的诗人都变成了黑鸟。

【涂鸦】一种人为的、非强制力的规则如何会有超出它本身意义的效果?

总是立在那里,铁通的身体被涂上红色,像一个守卫的士兵,管帽和笏板,却像一个上朝的官员,他在那一个进口处,设置了可能的规则:欢迎每一个热爱绘画的人,欢迎每一个喜欢涂鸦的人,欢迎每一个自由创造的人。那一道门区别了现实和艺术,区别了再现和表现,而在规则之外,所有的人都是过客,所有人都被拒绝——一种人为的、非强制力的规则如何会有超出它本身意义的效果?一种合理化的存在,其实都是因为动用了潜在的语言,演绎了普遍的语法:不被干涉便是自由。

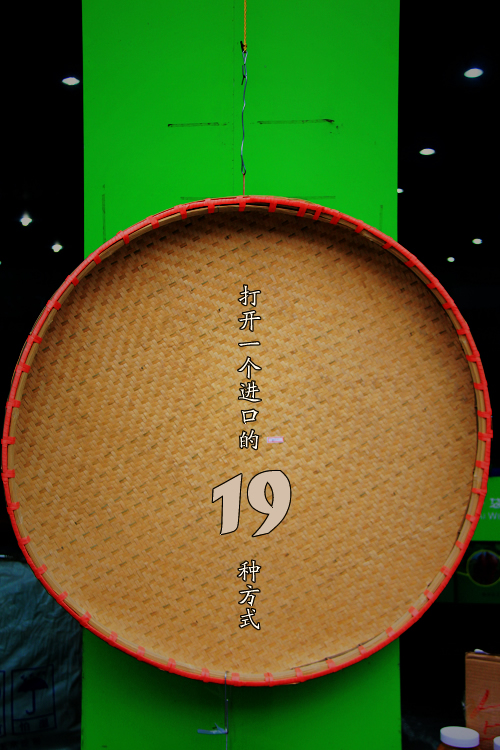

【怀旧】只剩下那个黏贴在上面的标签,许久都没有人能够用力地撕去。

竹篾制造,应该散发着泥土气息,那上面可以放置特产,在阳光的照射下,慢慢糅合了阳光的味道,最终会变成一种乡土的风味。可是,故乡或许是个虚构的词,记忆或许只是想象的世界,它早已经消逝了,即使在原料、样式上一成不变,也不再是当初的模样,而在车水马龙的街道上,那么突兀地呈现着,甚至解构了沉淀着的那一份美好。商品而已,消费而已,批量而已,就像岁月,就像时间,在被贩卖的故事里,只剩下那个黏贴在上面的标签,许久都没有人能够用力地撕去。

[本文百度已收录 总字数:4907]