2018-01-01 《芳华》:集体话语中的失语症

从2017年的最后100分钟开始,在2018年的第36分钟结束,一部电影在开始和结束中被封闭,一个人在坐下和起身中被定义,这是“跨年”的晚上和凌晨,但是在这个被贴上标签的段落里如何寻找到那个被凸显的时间:当零点钟声敲响的时候,时间的标记到底在哪里?它是模糊的,它是持续的,它无法被分割成昨天和今日,无法被断绝成去岁和新年,甚至它早已经湮没在时间的内部,而当那句“一代人的芳华已逝,面目全非”被说出的时候,当《绒花》哀伤的旋律响起的时候,又仿佛如一剂清新剂,唤醒了已经沉睡的时间,已逝的芳华是人生的隐喻,在个体被湮没的时间里,谁都没有能力标记属于我们的零点,谁都无法改变命定的流向。

湮没,是因为我们只在时间的底下呼吸,但是在时间之上,到底存在着什么样的力量?一代人的芳华似乎也只是属于岁月带来的改变,它是自然的,是生老病死带来的必然标志,但是为什么萧穗子说:“倒是刘峰和小萍显得更为知足,话虽不多,却待人温和。”这已经是2015年的重聚了,在时间的意义上,这是正在发生的进行时,或者他们已经从艰难呼吸的底下跃出了水面,甚至比那些逝去芳华的人更有能力抵抗时间的侵袭,因为他们已经在彼此的身上找到了温暖,没有结婚,没有子女,却患难与共地看着时间的变迁,或者是一种释然,而这种释然在那年火车站分离之前,就已经找到了彼此的温度。

没有人的小站,两个人的椅子,沉寂的世界里他们的相遇像是一种偶然,但是当何小萍那句“你能抱抱我”在刘峰面前说出的时候,看上去是十几年前隐藏在内心的那种爱情故事的重新发芽,但其实是在经历了变故之后,重新寻找自我的意义,一个是失去了一条手臂的“战斗英雄”,一个是曾经成为精神病患者的女兵,残缺的身体是他们过去生活的象征,但是迟来的拥抱是让他们重新回到了属于自己的时间,温暖而感人,留在身后的一切屈辱和牺牲,一切的不公和无助,似乎都变成了背景。

知足已经成为2015年的命运归宿,但是那种芳华逝去的痕迹在他们身上已经不单是生理意义上的改变,在某种意义上甚至成为对于时代的一种叹息。当电影帷幕拉开的时候,在最能绽放他们美丽芳华的时候,他们却是被时代的巨大洪流推进了不属于自己的时间序列中:那是大街上用红黄漆书写的“要把无产阶级文化大革命进行到底”的黑体字巨幅标语,是工厂革命委员会组织的“毛泽东思想宣传车”游行队伍,是文工团里正在排练的舞蹈《草原女民兵》……这些时代症候被凸显在那里的时候,作为个体的刘峰和何小萍似乎只有一种选择:进入这个体系。

这看上去是一种融入,对于刘峰来说,身为木匠的儿子,进入部队在某种程度上也是对于底端生活的一次改变,当他用自己的行动而成为“活雷锋”的时候,是在去除身上那种低微的出身;而何小萍更有一个“反革命”的父亲,她进入部队在更高的意义上和父亲划清了阶级界线,那句“谁敢欺负解放军”就是何小萍找寻集体庇护的一种写照。但无论是刘峰的“活雷锋”标签,还是何小萍“解放军”身份,其实都是个体在时代中的一种无奈,也正是这种无奈,让他们在被集体话语湮没的时代寻找真正属于个体的声音,可以看成是私心,可以认为是不妥协,而在巨大的时代洪流中,微小的自我何以抵抗?卑微的命运何以解脱?更具讽刺意味的是,他们都在集体权势中被塑造成了伟大的“英雄”,当成标杆的英雄主义和寻找自我的个体主义纳入到一个身体里,其实就是集体和自我的一种裂变。

刘峰是文工团里的“活雷锋”,这个标签是他挣脱自我宿命的一种努力,但其实刘峰的英雄主义更像是一种“伪英雄”。他不怕脏不怕累不怕臭,在团里是个大好人,他给女兵吃馄饨自己却吃馄饨皮,任何人有困难都找他,他为国庆要结婚的战友打沙发,刘峰这样做,当然是出于自愿,这是他内心善良的一种本性,但是当种种事迹都被贴上“活雷锋”的标签,对于刘峰来说,却是被湮没的开始。当刘峰从北京开表彰会回来的时候,一个女兵和他握了手之后笑着高喊:“我这只手可不能洗了,活雷锋握过的”,大家一阵哄笑,在这个意义上,刘峰已经成为了被“无限崇拜”的代表,甚至自身也已经成为集体话语的一部分,但是在刘峰内心来说,这中集体主义和英雄主义却对他的个人欲望构成了直接的威胁,或者刘峰自己没有意识到,在越来越被动的世界里,他其实只能靠“伪英雄”来自我逃离和自我救赎。

因为他喜欢林丁丁。一个男兵喜欢一个女兵,这是个体意义上的感情故事,在这个集体权势的时代,在被贴上“活雷锋”的个体身上,这种自我感情的释放变成了一场冒险。刘峰在平日里为林丁丁煮面,教她打枪,为她挑水泡,这是刘峰喜欢林丁丁在个体意义上的隐秘表达,但是在林丁丁看来似乎只是一种关爱,这和罗干事为他拍照、给他喂吃水果罐头一样,都是一种女性天生应有的“享受”,也就是林丁丁愿意被关爱而不愿意面对爱,使得刘峰的行为在成为私心之后遭遇到了毁灭性的打击,“活雷锋摸女兵”事件的结局就是呈现了一种集体主义下个人生活的全面溃败。刘峰放弃了到大学进修的机会,在很多人看来仍是“活雷锋”大公无私的体现,但是在宿舍的灯光里,面对坐在自己亲手打制的柔软沙发上的林丁丁,刘峰却告诉了她“我的私心可大了”,在那一刻,刘峰说出了心里话,他才是一个有着七情六欲的正常个体,“我喜欢你”的表白并没有被林丁丁拒绝,在某种意义上也触动了林丁丁那一刻渴望被爱的心,但是当刘峰进而去拥抱她的时候,个人情欲便遭到了打击,而这个打击并不是来自林丁丁从私心上的拒绝,而是另一种集体权势,两个男兵发现了他们,而且矛头指向的不是刘峰,而是林丁丁,“腐蚀”这个罪名,对于林丁丁来说,可能是毁灭性的,所以她急于和刘峰撇清关系,和刘峰撇清关系实际上就是和“活雷锋”撇清关系。当林丁丁在床上哭诉的时候,郝淑雯劝导她说:“谁都有追求你的权利。”这是个体和个体之间的正常关系,但是林丁丁却反驳说:“谁都可以,就刘峰不行,谁让他是活雷锋呢?”

因为是“活雷锋”,刘峰就应该把一切都奉献出来,但是唯独不能奉献出私欲,这是一种被标签的压抑,就像萧穗子独白时说的:“一个高高在上不食人间烟火的神,忽然坠落凡间,还对你说他惦记你了很多年,她心里觉得紧张害怕,觉得肮脏恶心。”刘峰在文工团里成为“活雷锋”,其实是一种集体主义的需要,是一种被塑造的崇拜和忠诚的代名词,而其实刘峰并不是没有思想的标本,不是没有脾气的暖男,他甚至一直是一个表现真实自我的人,一开始他接新兵何小萍来到文工团,在大街上躲雨的时候,就叮嘱何小萍和父亲划清阶级界线这件事不要和任何人说起,这也是一种私的表现,他的机敏和警惕就是在保护最真实的人性。

|

|

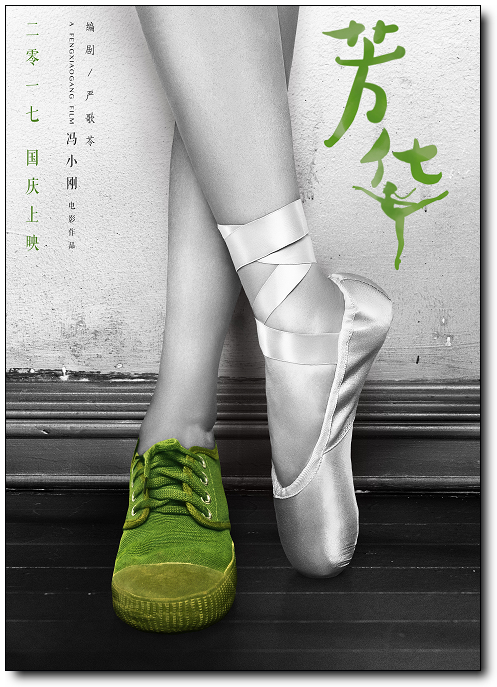

| 《芳华》电影海报 |

但是,“活雷锋摸女兵”事件让这一切解体,林丁丁为了证明自己没有“腐蚀”活雷锋而编造了可能的谎言,使得刘峰被下放到了伐木连,也使得“活雷锋”的偶像标签被摔得粉碎。而对于刘峰来说,这个因为隐秘的私心,因为表达自我而带来的错误,却让他真正走向了“伪英雄”之路。在护送骡队运输物质的伏击战中,刘峰奋勇战斗,最后一只手臂受伤,当战友让他撤离的时候,刘峰拒绝了,而这样的拒绝在刘峰那里依然是一种私心,“他渴望牺牲,只有牺牲才能使平凡的人成为英雄,才能进入故事和被编成歌曲、被传唱,那时林丁丁不得不在唱歌的时候就想到他。”仿佛是一种报复,当林丁丁传唱着关于战斗英雄刘峰的歌曲时,她的内心世界一定会有羞愧和不安,甚至就像耳光不停打在她脸上,而当“英雄主义”变成刘峰报复的符号,刘峰其实已经远离了集体权势下的体系,他的身体,他的手臂,更在个人意义上具有了价值。

这似乎是一种对于集体主义叛逆式的逃离,当刘峰终于失去了一条手臂,是个体主义反抗集体主义在身体上付出的代价,而同样是对于集体主义的反抗,何小萍的精神病院生活,则是另一种意义上的牺牲。进入文工团对于刘小萍来说,是她第一次摆脱命运的救赎,这并非是和父亲划清界线,而是和没有温暖、被人欺负的个人生活隔绝,“谁敢欺负解放军”在某种意义上是集体主义的归顺,但是作为一个身心已经受到戕害的个体来说,集体主义更意味着一种隔绝,军装事件是她自我设计的一种证明,为的是在牢狱里的父亲能够放心,这也是私心的体现,但是无形之中触动了集体的利益,她变成了骗子,在假胸罩事件中,一个人独自练功的何小萍又被孤立起来,在被排挤、被误解的集体主义生活中,何小萍其实永远无法进入那个可以庇护她的世界中,只有刘峰给了她一种尊重,这种尊重慢慢变成了一种藏于内心的爱,而当刘峰因为“活雷锋摸女兵”事件而被处罚时,何小萍内心最后的堡垒也坍塌了,也正是在这个意义上,她开始远离集体,甚至仇恨集体,和刘峰坚决地站在了一起。但是与刘峰“伪英雄”不同的是,她采取的是更为彻底的“反英雄”行为。

何小萍进入部队,一直努力跳舞,她的理想是能够在舞台上成为主角,但是一直以来她就是排练的B角,始终没办法上场,而当小芭蕾受伤在雪域高原上她获得了唯一一次成为独舞A角的时候,她却拒绝了,在最后命令中,她甚至以发烧为由制造了乌龙事件,这像是一个讽刺,在某种程度上何小萍的拒绝和假装就是在逃离集体主义的权势,以放弃的方式重新找回内心的真实,所以个体主义和集体主义的决裂,在何小萍身上成为了一场最残酷的游戏,当她坚持跳完独舞,获得了热烈的掌声,在政委的号召中,她甚至成为了大家学习的榜样,这是一种强加给她的荣誉,而这个荣誉对她来说,意味着被推入更深的命运深渊。英雄最后的命运是来到了生与死相伴的前线医院,正是在这里,何小萍体验了最真实的人性,那个十六岁的小兵在战火中满身烧焦,在死之前他却连果丹皮都没吃过,当炮弹爆炸的时候,何小萍用身体保护他,更是一种对于生命的尊重,但是这样一种出于个体本能的行为,依然变成了英雄主义,反差、不适,以及生和死的考验,终于让何小萍精神出了问题。

从一个英雄变成一个病人,就是集体话语对于个体的侵袭和湮没,和刘峰失去手臂一样,他们都在集体权势下失语,这是两个个体命运在大时代中的必然,而其实,在刘峰的“伪英雄”和何小萍的“反英雄”话语之外,那一代芳华所呈现的何尝不是另一种失语?“红色江山都是我们家打下来的,溅你身水怎么了,怎么了?”这是郝淑雯的一句话,这正是一个时代刻在他们身上的集体印记;林丁丁怕自己担上“腐蚀”的罪名而选择了告密,最后在文工团解散的第二天就出了国,最后嫁给了澳洲富商,爱与不爱已经不重要了,财富带来的现实让她抛弃了一切原本属于自己的东西;萧穗子是和刘峰、何小萍走得最近的人,但是在军装事件中的漠然,在假胸罩事件中的讥讽,都让她变成了一个从众的人,而最后她也根本没有为爱去争取什么,那随风飘散的唯一一封情书似乎是对于这个时代的祭奠;萧穗子爱慕的陈灿接受了她一直珍藏的金项链,最后却选择了门当户对的郝淑雯,而在改革开放的大时代中,却在拿地的游戏中迷失了自己,也迷失了门当户对的那场婚姻……

在那里有他们文艺中的芳华,那些歌功颂德的舞蹈和歌舞里有多少是内心的声音?文工团、自卫反击战、改革开放,无非是属于时代的符码和政治属性,这种集体权势将私人空间一步步压缩,甚至最后取消,而对于伪英雄的刘峰和反英雄的何小萍来说,似乎用最微弱的力量保留了内心的那一处芳华。内心的芳华,或者也是留在屏幕上的芳华,那一代人的记忆,或者也是冯小刚的记忆,但是在军装事件、假胸罩事件、“活雷锋摸女兵”事件、假发烧事件组合成为青春之殇里,集体语境中个体的失语并没有达到最残酷的揭露,甚至连个体迷失的荒谬性都没有充分体现,冯小刚似乎更在意自己的怀旧,而把命运无奈的失语看成是大时代之下个体的必然命运,甚至这种必然性变成了对时代的妥协。

芳华里是萧穗子朱唇皓齿咬破的西红柿,是水房里半透未透的内衣,是练功房里低鸣的大提琴,是游泳池里一跃而入的身姿,是舞蹈中的闪耀着青春诱惑的曼妙腰身,在文艺世界里,甚至看不到现实的残酷,如果刘峰不是“活雷锋”,他是不是真的会和林丁丁发展一段哪怕是短暂的感情?假如何小萍是向林丁丁“借”了那一件军装,是不是会少受些排挤?当然刘峰和何小萍的性格使然,使得他们必然走上伪英雄和反英雄的那条路,但是不管是伪英雄和反英雄,在冯小刚那里,都没有赤裸裸的残酷性,相反,却充满了最后的温情,当小站相遇的时候,何小萍问刘峰,这几年过得好不好,刘峰的回答是:“什么叫好啊?什么叫不好?看跟谁比了,要跟躺在陵园里的这些弟兄们比,我敢说不好吗?”这无非是一种对于现实的妥协。而何小萍,在英雄式的戏谑中,她变成了精神病病人,但是在那场慰问演出中,那些曾经的声音和舞蹈,把何小萍唤醒,在夜色中她走到无人的地方独自舞蹈,是舞蹈治愈了她,这是她走向自我的一种表现,但是用如此简单的方式治愈一个病人,在某种意义上也失去了时代的批判性。

大时代下的小人物,集体权势下的个体命运,“从来不需要想起,永远也不会忘记。”冯小刚的温情似乎给那一代人的芳华留下了最大的善意,“原谅我不愿让你们看到我们老去的样子,就让荧幕,留住我们芬芳的年华吧。”这何尝不是另一种集体主义权势下的失语?去年上映之前惨遭撤档,这像是一种审查意义上的权势,而那些被删减的片段或者也是一种妥协,如此,芳华也只是屏幕上的芳华,也只是选择性记忆中的芳华,当然,更是每个人被模糊了零点而走向必然现实的芳华。

[本文百度已收录 总字数:6099]

思前: 家园2017

顾后: 所有的眼睛只为一瞥睁开