2019-01-21《侦探》:为什么布鲁诺叫X?

是阿里埃尔的问题,在阳台上,她正用那架JVC摄像机对准对面的酒店拍摄,两年了,调查一直在进行,但是似乎一无所获,而当她用一个符号取代名字,是不是和调查的结局一样,会走向一张未知——提问的是阿里埃尔,回答的也是阿里埃尔:“X是数字吗?是未知数?”

提问和回答都在一个人身上发生,都变成了一个人的语言,那房间里的内沃和他的叔叔威廉的存在具有什么意义?内沃是一名侦探,因为两年前一个名叫“王子”的人在“协和酒店”被杀,而内沃由于破不了案被辞退,于是两年后再次来到这里,只不过这次前来的还有威廉和女友阿里埃尔——其实不是两年前和两年后,不是中断和继续的关系,是两年来,他们一直架着摄像机监控着那里出入的人,作为时间的一种持续,似乎问题不是走向了可能的终结,而是在毫无头绪中越来越变成了一个X。

X的符号,未知数的定义,似乎把这个问题和答案都推向了未知,那么在未知的对面一定是已知:“王子”死了,一定是有原因的,一定是有真相的,一定有幕后的策划者和实施者。这是两年前就留下的已知部分,或者说,这个已知部分是一种客观存在,和内沃能不能解开这个谜,和阿里埃尔能不能得到答案都无关,当两年后他们依然在调查,依然没有眉目,他们就已经在已知的对面,在未知的世界里已经越陷越深。

未知和已知,主观和客观,被分成两个部分,这种分野标志着对立的产生,所以真相不是一定可以被解开,就像那个飞行员埃米尔所说的:“只能沿着可能的方向,只是真相的一部分。”在他看来,还有真相的一部分存在,而当真相变成可能,还有什么是我们必须认识到的已知——已知不如说在人为的参与中,早就变成了未知,它沿着可能的道路最后是一个埋没在人名之后的X,是一个没有答案的未知数。

这似乎就是一部电影的逻辑线索。《侦探》,法语:Détective,当一个案子发生,当一次死亡发生,作为后来者需要从所见所谓,需要从监测、窥探,需要从一切的蛛丝马迹寻找线索,也就是说,一种侦探的手段,一个推理的过程需要的就是逻辑,甚至是缜密的逻辑,但是当X出现,当可能变成真相,反逻辑取代了逻辑,一切的线索不是趋向于整体的推论,而是变成了对于真相的解构,就像未知埋没了已知,主观覆盖了客观,还有什么可以得出最后的线索?

| 导演: 让-吕克·戈达尔 |

阿里埃尔提到的布鲁诺是谁?除了她提到这一次之外,再没有出现过;那个两年前的“王子”是谁?他的真实姓名是什么?和他有关的信息在哪里?不管是内沃、威廉还是阿里埃尔都没有说起过;JVC架在阳台上对准对面的酒店,为什么所有发生的故事都在他们居住的这家酒店?摄像机对着仅仅是一个形式?除了最开始他们看到对面的女孩在那里犹豫徘徊,此后再没有什么人物被拍摄下来。这是和侦探有观的反逻辑,而在这个房间之外,那些奇怪的人都在各自的轨迹上滑行,尽管有交叉,但是都不再有可以连接在一起的所谓线索:埃米尔和妻子弗朗索瓦丝感情是不是有什么裂变?为什么他们一直向拳击手的经纪人吉姆要钱?吉姆和弗朗索瓦丝是什么关系,他们暧昧的表情即使被埃米尔发现,也没有什么争吵?埃米尔为什么总是被另一房间的黑手党老大控制?吉姆是不是也欠着黑手党的钱?

再延伸下去,内沃为什么能自由出入各个房间,无论是埃米尔和弗朗索瓦丝的房间,还是吉姆和拳击手及小孩的房间,而且几乎谁也没有在乎过他;一起来的威廉似乎从来没有离开过房间,他总是翻阅着各种书,然后读着里面的句子,时而和阿里埃尔在一起;拳击手“老虎”的房间里除了吉姆之外,那个一直坐在电脑前的老头是谁、总是吹笛子的小女孩是谁,在电视机前总是脱衣换衣的女孩又是谁?而黑手党老头为什么总是带着那个不谙世事的小女孩,或者走着楼梯,或者一起用餐?

|

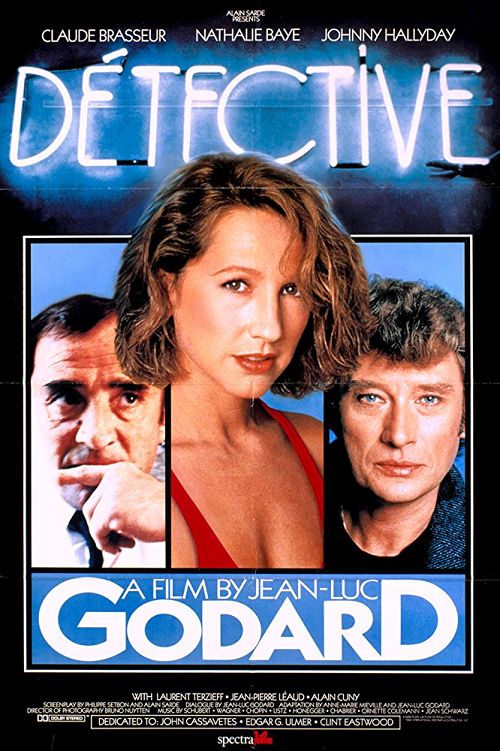

《侦探》电影海报 |

疑问越多,线索就越纷乱,线索越纷乱,逻辑就越不能成立,这是未知泛化的一个世界:早餐的盘子里怎么会有一只死老鼠?咖啡杯里倒出的液体像是血,而且一直在那里倒甚至溢出也不停手?419房间门上的数字在摇晃,门关闭的那一刻,就变成了416——一种数字的置换,或者就像这个未知的世界一样,从来不是为了抵达真相,而是创造可能消解意义。而其实,当一部电影被叫做《侦探》,当线索变得纷杂,真正面对谜题的不是内沃,不是威廉,不是关于两年前的凶杀案,而是把这一切都交给了观众,是让在屏幕前的观众去梳理线索,去整理情节,去识破迷局,在这个意义上,观众也成为电影的一部分。

也许其中一直有一个关键词:钱。埃米尔是衰败的航空公司老板,他一直在问妻子弗朗索瓦丝向吉姆要钱的事,弗朗索瓦丝的确在问吉姆什么时候还钱,吉姆说,现在已经身无分文,要等到拳击比赛结束之后才会有钱;而吉姆似乎也欠着黑手党的钱,在一种债务危机中他想不出更好的办法。钱连接起了不同单元、不同房间里的人,但是,这个钱的真正含义是什么?它和两年前的“王子”案件有什么关系?

钱,当然具有某种交易关系,“我会在星期一付。”吉姆曾经这样说过,但是他却用信封先还给了弗朗索瓦丝,也就是说,星期一付钱只是一个借口,这个借口是面向拳击手、电脑前的老头说的,也是对付黑手党的一个谎言。为什么吉姆会给弗朗索瓦丝?他们存在着某种暧昧关系,弗朗索瓦丝总是提到“丈夫”,然后说到女人的肉体,吉姆曾经问过弗朗索瓦丝,你是不是和其他男人说过?弗朗索瓦丝说:“偶尔。”因为他们存在着一种肉体关系,所以暧昧着变成了情人,但是在背向丈夫埃米尔的暧昧中,在用钱出卖肉体的行为里,这是不是对于交易的一种生动注解?

弗朗索瓦丝的肉体建立在交易的基础之上,而在这些人里,似乎女人对于肉体都存在着一种非情感的定义,拳击手房间里的女子总是脱衣换衣,晚上也是和大家一起睡,拳击手甚至把乳房当拳击练,在左右的节奏中无视女性的肉体;阿里埃尔在内沃和威廉之间,也模糊了恋人和普通朋友的关系,刚刚和威廉一起躺在床上,当内沃进来之后又靠在他身上,“至少他比你温柔。”在阳台上,身着暴露的女人一起骂着:“无论妓女还是小偷,他们什么都做。”妓女出卖的是肉体,小偷盗取的是金钱,两者又解构了光明正大的交易,甚至变成一种丑陋的行为,而肉体之存在,就是去除了女性具有的精神意义,而成为一种“什么都做”的物品。

“精神和肉体都痛苦,所以不如只有肉体,和死了没什么区别。”弗朗索瓦丝这样说过,这就是一种去精神性的存在理由,所以当一切都变成肉体,一切都指向金钱,意义就瓦解了,而意义瓦解也使得真相不存在,使得“侦探”无意义,这是一种沉沦式的寓言,就像黑手党老大说的:“诗人一旦将笔折断,就一辈子不可能再写诗了。”而他的这种“不再写诗”的结论似乎也指向了法国的现实:“法国是一流的国家,但是法国人都是二流的。”

从肉体符号的物质化和泛化,可以折射出当时的社会问题,是“因为女人,多危险啊”的警告,是“我爱我老婆的”的虚伪,是“被诅咒的是城镇,不真实的城镇,连寂静也都是虚伪”的谎言,是“身上的锈越来越多”的腐化,是打在电脑上“马克思,死亡”的失望。所以在这个处处充满X的未知世界里,所有人都在期盼着一种新的秩序,黑手党老大说:“需要安定的不是警察,而是黑手党,当猴子呼唤建立新秩序,虎猫鹰都跟着,其他动物也跟着。”埃米尔也在看到早餐盘子里死去的老鼠时说:“猫一把摁住了老鼠,老鼠却说:‘我想建立一种新的关系。’”新秩序和新关系,是对于现实的突围,是对于未知的解放,但是,黑手党控制了秩序,老鼠建立了新关系,这世界是不是依然是混乱,依然是无序——甚至颠覆意义上解构规则。

所以,吉姆死在了枪口下,埃米尔也死在了枪口下,黑手党老大带着小女孩开车离开。而在死之前,埃米尔对弗朗索瓦丝说:“我需要钱。”弗朗索瓦丝说:“我没钱。我会写信给你的,放弃要钱的想法吧。”放弃一种想法,放弃一种行为,就是把所有的可能都变成了不可能,而这封所谓的信可以代替什么?肉体有关的情感?金钱有关的交易?而所谓的交易,所谓的案件,所谓的未知和已知,其实到最后,在一句话里找到了所有的答案,威廉把一本本书扔在地上,然后对阿里埃尔说:“语言就是贫穷王国的国王,王子就是注释,它是行动的原动力,是唯一的东西。”

两年前“王子”被人杀死,这是语言的注释之死,所以那些人打开书,只是在阅读句子,只是在引用,哪里有什么在思考意义上的“王子”?而各个人之间错乱的对话,不仅消解了语言的意义,而且把线索都置于“贫穷王国”里,不仅使得电影没有了情节和线索,连观众这些侦探也缺少了注释的可能。所以,“王子”早就死了,必然死了,而现在的两年后,,另一个王子出现了,他就是黑手党老大,因为他的绰号就叫“王子”,于是他开始建立新秩序,一种用枪、金钱和权力控制的秩序,而这些秩序只有一个结果:死亡。

对语言进行注释的“王子”死了,所以那本在死亡发生时打开的书上写着:“语言从来不是人类平等的保障。”建立新秩序的“王子”制造的是新的死亡,阿里埃尔靠在内沃的身上,问:“他死了,爱情能永恒吗?”当然没有永恒,它只是肉体的交易,所以,最后的字幕是这样回答的:

——你找到的钱在哪里?

——我死也不会忘记的,因为死人已经够多了。

[本文百度已收录 总字数:3827]