2019-01-20《美国制造》:这是流血和谜的“左翼零年”

“法西斯时代肯定会来临,战争会持续。”开着车的沙特鲁这样对保拉说,法西斯不是发动了那场战争的法西斯,战争也不会是国与国之间的战争,因为“这是心中的战争。”当保拉用枪完成了复仇,当乘坐“欧洲一号出租车”离开亚特兰提克城,已经结束的一切其实是一种序曲,就像沙特鲁所说,“左完全落后于时代。”

这是1968年还没到来的1966年,这是巴黎之外的亚特兰提克城,这是纯属私人的复仇计划,它为什么落后于时代?如何才能适应时代的节奏?沙特鲁只不过是出租车司机,保拉只不过是辞职两年的杂志社记者,当他们以一种离开的方式朝向巴黎,一种战争的到来,是因为每个人都闻到了死亡的气息,是因为战争的枪声已经响彻法国大陆,而落后于时代的“左”无非是政治派别的左派,当一个时代开启了新的革命序曲,一种背反把离开变成了抵达,把死亡变成了复活,把结束变成了开始,就像保拉在离开之前的录音:“黑暗像白昼一样没有尽头,我向着黎明的旅程前行。”

保拉来到亚特兰提克城是为了找到未婚夫里沙尔不明的死因,而这种寻找是为了私人之爱,“例如幸福,如果她追求的话,我也追求;或者荣誉,如果她不想要,我也不要。我因此而满足,我的他,那个沉默的他,和我是一样的,他所表达的欲望就是我的欲望。”他和我是一样的,是基于爱的一致性,躺在床上的保拉其实是在阅读一本书,是赫鲁斯·马可依的小说《明日吻别》。一种爱被写在书里,也被保拉引用,但是这是两年前的爱,这是文本里的爱,如何变成明日的吻别?

昨日之爱,明日吻别,这是时间的一种错位,就像保拉,对于未婚夫,是不是也在一种错位的想象中?而当她拿着枪来到亚特兰提克城寻找里沙尔死亡的原因,又在空间意义上制造了错位:这里不是巴黎,陌生,神秘,弥漫着死亡的气息,“现在,是流血和谜的世界。”所以当保拉闯入了这个流血和谜的世界,她真的可以在时间和空间的错位中找到真正的凶手?真的能完成关于爱的复仇?甚至里沙尔也是错位的,这是一个自己深爱着的男人?这是一个和自己一样沉默的男人?这是一个渴望幸福和荣誉的男人?

自始至终里沙尔都是一个符号,或者都变成保拉遇见的那些人口中的传说:他的死亡事件被登在当地的报纸上,却是因为心脏病突发而死,而且死在了军队医院里,当保拉赶到亚特兰提克城的时候,他甚至已经“被安葬”了。既然死于疾病,既然已经安葬,为什么那个神秘闯入她酒店的奇弗斯告诉她:“我们的目标是相同的,一起工作吧,我们对半分。”为什么验尸官克鲁卧医生说里沙尔是一个孤独的人,“孤独的人注定会死。”又为什么那个医院的尸体竟然是包着绷带、流着鲜血的骷髅?

| 导演: 让-吕克·戈达尔 |

里沙尔到底是谁?保拉进入陌生而神秘的亚特兰提克城,进入到流血和谜一样的“现在”,其实就是闯入了一个新的世界,这个世界并非是异于巴黎的世界,而是巴黎社会的一种投影。奇弗斯说要一起工作,是为了对半分,这是和金钱利益相关的谋杀,克鲁卧医生曾经做过市长秘书,而市长就是被人暗杀的,当他和里沙尔成为网球场的朋友,是不是意味着他想从里沙尔身上获得关于政治的真相?而那个在酒吧里偶遇的德维马克,竟然轻易告诉保拉:“我杀了他,因为他掌握着暗杀的证据。”

仿佛历史重新打开,关于政治,关于巴黎,关于共产党,关于投票选举,一切似乎都在远离保拉所说的爱,远离幸福和荣誉,而这在“昨天”发生的案件,从来没有成为历史,它以鲜血和谜的方式延伸到了现在:于是总有像列车疾驰而过的声音传来,打破了正常的对话;于是海报上写着:“即将来临的选举,武装部队出动为了保护535名候选人”;于是,在“自由”的横幅中,子弹射穿了那些字母;于是,秘密警察闯入了每一个房间……

|

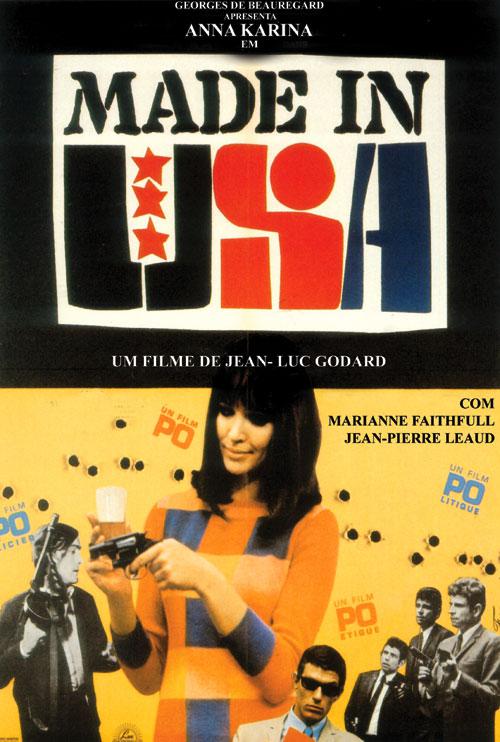

《美国制造》电影海报 |

和巴黎有什么不一样?和过去有什么区别?“巴黎掌握了新的力量。”那有关里沙尔的录音带上这样说到,他念着第三节、第七节、第十二节,说着纲领、构想、内战、开拓性领土、政体的命运,“权力已经开始分裂,政府左右摇摆,市场出现高物价,这是左翼和反动派无法割舍的关系,戴高乐主义依然残存,民主政体的信用在下降,为了法国共产党的真正胜利……”这是新的革命?被枪杀的市长或许是一个开始,所以在这个重新战斗的时代,没有巴黎之外的异域,没有革命之外的私人爱情。而保拉来亚特兰提克城一开始为了里沙尔的死,但是她其实也变成革命的力量,是在续写革命,“这是一个陈腐的时代。”她就是因为这个世界弥漫着一种法西斯主义,而选择了辞职。

“无论做什么,都无法回避他人的责任。”似乎也是一种觉醒,所以保拉会毫不犹豫地打昏那个前来敲诈的奇弗斯,会拿着枪走进克鲁卧医生的办公室,会到里沙尔工作的地方寻找纳西额物品和证据,会从德维马克那里拿到里沙尔的录音。一切被揭开,是主动的进入,而被子弹打穿的“自由”,巨大广告牌上的“迪士尼”和纳粹标志,都变成了解开这个“流血和谜一样的现在”的关键。从奇弗斯那里知道了金钱的利益,从克鲁卧那里得到了政治的阴谋,从秘密警察那里知道了失去的自由,从德维马克那里获知了变异的权力,所以里沙尔只是一个牺牲品,其中涉及到的政治阴谋,已经覆盖到了每一个地方。

所以,拿着枪的保拉是另一种力量,是告别变异权力的力量,是开拓新领域的力量,而这种力量在枪之外,还有那一支笔。枪被藏在美食杂志里,起先是没有子弹的游戏,在奇弗斯面前变成了一种空无,但是加入了战斗的保拉指向了唐纳德,指向了德维马克,一种复仇是因为他们制造了流血:是唐纳德杀死了奇弗斯,是德维马克杀死了里沙尔。唐纳德在拿出了那些死亡的照片时,他被保拉杀死,但是,她面对德维马克的时候,只是用枪指向了德维马克,而德维马克真正死于背后的那个迪威特,迪威特从背后杀死凶手,又被保拉用枪打死,这种双重的死亡也预示着保拉用书写来进行复仇的死亡。

迪威特一直在写一部小说,题目叫《未完的小说》,他和那个弹吉他唱歌的女孩多丽斯·沟口一起,似乎在编织一种脱离现实的生活,“我被关进了镜子里,像天使一样真实。而她像我一样厌倦了杂谈。”在奇弗斯被保拉用蓝色高跟鞋敲昏的房间里,多丽斯·沟口唱着动听的歌,迪威特敲击着打字机,他们在书写着现实之外的小说,就像保拉问迪威特关于多丽斯·沟口的信息,迪威特说:“她在巴黎呆了127年”——一种时间的解构,是不活在现在。所以他和她在文本的世界里构筑梦想,但这无疑是一种虚妄,就像这部小说的题目一样,未完的小说,是一直在写的小说,却永远不指向现实的终点。

当最后他用枪杀死了德维马克的时候,在本子上写着什么东西,然后对保拉说:“我竖起了耳朵睁大了眼睛伸出了双手,我逃离了时间和空间,小说结束了。”未完的小说,怎么就走向了终结?“你也做好死的准备吧,因为你的小说让大家知道了真相。”然后保拉开枪打死了迪威特。这是一种已经完结的小说的死亡,这是一种走向结局的书写的死亡,而在死亡之死亡的双重否定中,书写其实要走向另一个维度,那就是从镜子的虚无中出来,从天使的虚构中出来。曾经的保拉也是沉溺在这样的情境中,在酒吧里,第一次见面的德维马克说:“诗歌是废话的堆积。”而保拉说:“诗歌是创造完美的意义。”那时的保拉还沉浸在里沙尔作为一个未婚夫的爱情里,沉浸在诗歌对于现实的隔绝里,和迪威特一样,是把自己关进了镜子里,但是一旁的唐纳德说了一句:“爱情的时速是68公里,再加一公里就是69公里。”68和69,爱情的意义被消解了,它不是神圣,不是唯一,不是如诗歌一样的完美。

而酒吧里另一个“工人”则彻底将诗歌解构了,他喝着酒随口创作了诗歌:“我的酒里没有杯子。铅笔的外套里装了一个人。地板被扔在香烟上踩灭了。杯子上放着桌子。 灯上吊着天花板。窗户看穿了小姐的眼睛。电话里有三个酒吧。咖啡里加了伏特加。哭艾酒有四面墙。门跳出了窗户。酒保在香烟里加了威士忌。我就是你。他不是我们。他们就是你。我有你有的。他有他们有的。他们有我们没有的……”随意性的句子,主宾颠倒的语法,日常的词汇,诗歌的作用何在?完美的意义何在?一个工人解构了诗歌,其实就是让保拉彻底走出虚无主义,回到“工人”世界,回到革命,回到“流血和谜一样”的现实。

所以迪威特死了,小说死了,而当那些阴谋也纷纷死去的时候,对于变异的革命也画上了句号——所谓的左翼其实就是里沙尔在录音里说的那种革命状态,最后是一种分裂,“他们用爱国心来搪塞。”所以亚特兰提克城之行可以看成是对于左翼革命的终结,“这是一个左翼零年。”一切归零,不是终结,而是新的开始,尽管黑暗像白昼一样没有尽头,尽管世界充满了死亡的谜团,尽管杀戮不会停止,但是,在重新出发回到巴黎的欧洲一号车上,保拉接受了沙特鲁的建议,重新开始写作,并希望出版,这不是如迪马特的书写,不是对于诗歌的完美想象,而是在陈腐的世界里发现革命,制造革命,在法西斯主义中让笔成为一把真正的枪,“战争就是战争,人生也是战争,它不比战争少一点杀戮。”

[本文百度已收录 总字数:3710]