2025-01-21《风流一代》:一场时代的表演秀

戴好了锻炼的手环,然后从人行道走到了路上,然后汇入了夜跑的队伍,然后用喊声激励自己……最后一幕在奔跑中结束,奔跑,是面向前方的奔跑,是“后疫情”的奔跑,是跑向未来的奔跑——既是对过去的告别,也是对明天的拥抱,而这似乎就成为贾樟柯对“风流一代”乐观主义的阐述:经历了那么多,一代人有一代人的沉寂,一代人更有一代人的改变,一代人有一代人的落伍,一代人更有一代人的奋进,就像儿童公园里的那尊宇航员石雕,它永远保持着向上的姿态,永远以离地的方式腾飞。

贾樟柯给“风流一代”的未来画像,是把“风流一代”向未知的未来延伸。而实际上这最后一幕是一个对于时代的复杂注解:赵巧巧和郭斌再次相逢在大同,他们分开了那么长时间,一个有些苍老,一个行动不便,爱情也许没有了,但是在经过了儿童公园那尊石雕之后,赵巧巧俯身为郭斌系好了鞋带,即使爱情不再还有不舍的温情,而这是不是对旧时代的缅怀?当喊着口号的夜跑队伍出现,赵巧巧加入了他们,奔向了属于自己的那条路,这是不是新时代的选择?——从2001年的大同,到2006年的奉节,再到2022年的珠海,再次回到大同,这22年他们都没有奔跑,甚至都是被社会和时代裹挟着向前,而这一次用昂扬、激情的奔跑代替了徘徊和迷失的行走,一路向前,奔跑向前,这是不是也代表了贾樟柯的态度?

故事从“新世界的第一个春天”开始,到2022年疫情结束,这漫长的“一代”也是贾樟柯的一代,而对于这一代的描摹,贾樟柯通过他的电影表达出来,如果把1998年的《小武》看做是贾樟柯第一部真正的电影,那么“风流一代”也成为了贾樟柯对于自己电影人生的某种追忆,从《小武》到《站台》,从《任逍遥》到《三峡好人》,从《山河故人》到《江湖儿女》,《风流一代》的片段和场景都变成了对这些电影的“缅怀”,缅怀而成为一种集合,怀旧主义的情绪表达似乎胜过了电影本身的叙事。很明显,贾樟柯串联起这些电影的情绪,还是在表现小人物在时代变迁中的命运,其核心词还是“人”,这个“人”是小写的人,是局部的人,是偶然的人,是被命运推着走的人,而人的背后则是“风流一代”的时代症候,它们是大写的,是整体的,是必然的,于是,在讲述人的故事里,时代反而从背景里凸显出来变成了影响人物走向的中心。

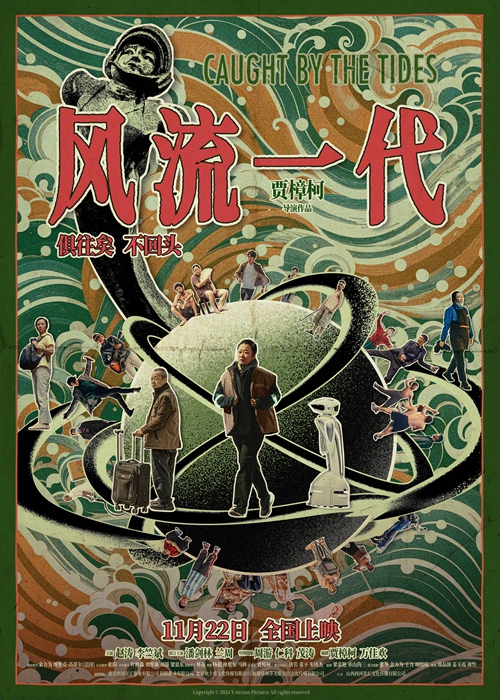

| 导演: 贾樟柯 |

2001年的大同是地方戏的没落,是市场经济的冲击,是北京申奥成功的“国家喜事”;2006年的奉节是三峡工程,是蓄水拆迁;2022年的珠海是大湾区建设,是卡塔尔世界杯,是新冠疫情……看上去这些都是时代的背景呈现,它们是不断传出的广播,是电视里的新闻,是街头的宣传标语,但是这就是每个人都在经历的时代,也是每个人无法逃离更无法左右的时代,正是在这个意义上将,贾樟柯把个体放置在这样的时代里,以宏大叙事的方式取消了个体故事的完整讲述,或者说,个体完全被宏大叙事所裹挟,于是整部电影就在个体叙事的去中心化中成为了杂烩,成为了拼贴,成为了流动的碎片。从2001年的大同他们认识,或者相爱,在那个破落的包厢里,赵巧巧的头靠在了郭斌身上,属于他们的故事就这样开始了;遭遇演出事业的变故,赵巧巧和郭斌在起身和按下的反复动作中演绎,最后赵巧巧终于成功起身然后从车门走了下去,郭斌也离开了这里,“我想走,出去闯闯,等我安顿好了来接你……”这句短信成为他们的爱情告别语。从2001年到2006年,从大同到奉节,两个人殊途同归,都见证了三峡工程中的拆迁和蓄水,他们都成为了“三峡好人”,但是几乎没有碰面,郭斌在拆迁的工地里,巧巧则漫无目的地行走,短信是他们唯一联系的方式,但是这种联系也中断了,巧巧通过电视台发布了寻人启示,“你不见我,我就继续发布寻人启事……”郭斌因为让情妇携款逃跑,自己被抓,出来后他们终于见面,巧巧的短信是:“我们……分手算了……就这么定了。”从2006年到2022年,时间被拉得更长,一只脚已经瘸了的郭斌去了珠海,他想在大湾区建设中东山再起,而这只不过为了让自己生活下去,明显跟不上时代的他看到了团队正在拍摄的短视频,一个看起来不起眼的老头竟然是网红“兴哥”,全网粉丝达到125万播短视频放量竟然过亿……

在文化体制改革的时代,他们不是成功者,在三峡工程建设的时代,他走向了邪路,在短视频兴起的时代,他们完全落伍了,而回到了后疫情时代的大同,赵巧巧一样在机器人面前变成了“我看不清你的表情”的存在者,20多年时间,就是一个“一代”的区间,无论是赵巧巧还是郭斌,都被时代的洪流裹挟,而他们所谓的爱情,在几个短信中发生,却又像什么也没有发生,甚至这20余年他们真正经历了什么,贾樟柯也以取消剧情的方式完成了叙事,个体被裹挟了,个体被架空了,个体被湮没了,就像沉入三峡库底的村庄,就像被登载的“寻人启事”,就像疫情时遮住脸的口罩,就像机器人识别不出人的表情,他们都成为了“风流一代”的符号。

《风流一代》电影海报

对个体叙事的取消,贾樟柯在风格上则通过准纪录片的方式表达:女人们聚在一起,羞涩地唱着《永远是朋友》《天仙配》和《别问我是谁》,这是他们自己拿手的歌曲和戏曲;工厂的工人们坐在那里,抽着烟看着镜头等待着合影的开拍;电影摄影机拍下了大同街头的三轮车、报刊亭、购物广场、等活的木工;三峡蓄水之前那些房子变成了被拆迁的废墟,相册、洋娃娃、钥匙等物品散落在砖瓦间……在贴着还没有撕掉的“安全海报”前,郭斌甚至还对着摄影机讲述自己当初承包时的情景,“矿上的老年人来这里娱乐娱乐,每人十元……”对着摄影机回忆完全就是纪录片的手法,可以说,在电影的前半部分,纪录片镜头占了大部分,这也诠释了贾樟柯在这部电影中试图表达的主题:时代的变迁被影像记录下来,在时代的影像中只有“他们”,复数的他们,整体的他们,以及随波逐流的他们。

但是贾樟柯的记录手法又不是散点透视法,或者说他的记录片风格只是伪纪录片,在这个意义上,贾樟柯进行着一种混杂的创作,群体的描述和个体的“特写”相结合,记录的风格和剧情的手法相结合,于是风格变得怪异,尤其是让赵涛饰演的赵巧巧穿插其中,完全破坏了整体的风格。赵涛是以一种闯入的方式破坏前期的记录风格的,记录是自然的,是客观的,是平行的,当赵涛出现在镜头里,她就是演员,她就在表演,于是叙事变成了非自然的主观,群体式的散点变成了个体式的焦点,或者说,贾樟柯想以去中心化的方式让个体被宏大叙事裹挟,但是演员的表演又取消了这种去中心化的方式,反而形成了人物的中心,而人物中心又不构成事件中心,中心化又被自行消解了,于是整部电影变成了失去重心的散漫之作、平淡之作和杂糅之作。

时代是从不被影像影响的时代,却是贾樟柯试图用影像记录的时代,时代是泥石俱下滚滚向前的时代,却是贾樟柯想要尽情表演的时代,时代是湮没了个体叙事的“风流一代”,却是贾樟柯想要自己创造风流的时代,“我看不清你的表情”,机器人这样说,这也许也是对处在时代边缘却想成为时代中心的贾樟柯的一次提醒,看不清表情,一定有什么东西被遮掩了,也一定有更不可阻止的东西遮住了自己。

[本文百度已收录 总字数:3017]