2021-06-16《波尔多欲望天堂》:螺旋就像生命本身一样

他回到了波尔多,他不再是一个宫廷画家,他的风流韵事都变成了过去,当垂垂老矣的戈雅面对时间的流逝,耳聋的他似乎再也听不到外界的声音,在生命最后的时刻,他躺在床上,一种死亡的迫近,让他再次想起那个女人,想起肉体,想起激情,想起危险,“一个阴影到来,笼罩了他的全身。”在阴影的世界里,最终的那张床变得空空荡荡,死亡是消失?只留下的白色床单和外面飘飞的白雪组成了纯净的意象,那是生命的本色,而房间里面,一个孩子呱呱坠地,他呼喊着向着世界发出了第一个声音。

关闭了外界声音的耳聋,阴影笼罩着的空挡,这是属于戈雅最后的死;生命降生时的哭泣,床单和大雪带来的纯净白色,这是属于戈雅最初的生——当死和生汇聚在同一场景,当阴影和白色组合成生命的注解,当失聪和哭喊声成为矛盾的一体,戈雅完全变成了一个超越现实的符号,而对于这个传奇的注解来自于安德烈·马尔罗的一句评语:“戈雅之后,现代画派的时代开始了。”——一个人形成了一种画风,一种画风开启了一个时代,它的存在意义超越了时间,超越了肉体,超越了欲望,而成为永恒的象征。

死亡拉开了戈雅最后的故事,暗红色的陵墓前,是一个血淋淋的牛头,绳子和凳子上的刀具沾着血迹;物体在移动,带着锁链震动的声音,完整的牛身被切开,在去除了内脏之后,牛头变化出一张人脸……滴落的鲜血、切开的牛身,变成人脸的牛头,以及笼罩着的血红色调,一切都把世界推向了令人恐惧的死亡,而这种死亡完全是赤裸裸、血淋淋的欲望之死,肉体之死。而这正是戈雅走到生命尽头的象征,躺在床上的他,被封闭的红色房间里的他,喘着粗重呼吸的他,如那头牛一样,看见了正在自己身上发生的死亡,而在死亡之前,戈雅却发出了对生命的质疑:“我是谁?“谁带我到这儿的?”

这是两个关于生命本质的问题,返身而来,他走到窗户前,然后画着一个螺旋的图案,“螺旋......就像生命本身一样。”螺旋是旋转,是循环,是从死亡回到生命的一种渴望,是回到活着状态的一次努力,终于红色变成了蓝色,终于身边出现了女人,终于他的脸上现出了微笑,终于对死亡的恐惧变成了一种满足:“我很好,很正常。”以死亡拉开序幕,在死亡的挣扎中看见生命之光,螺旋的图案是似乎身为画家的戈雅为自己所作的最后一幅画:他回来了,回到了波尔多,回到了欲望天堂,回到了不死的世界——于是梦构筑了他对自己一生的回望,于是回忆变成了他自己书写的“传记”。

| 导演: 卡洛斯·绍拉 |

“我唯一做错的是是在马德里。”从波尔多到马德里,年老的戈雅看见了年轻的戈雅,耳聋的戈雅看见了可以用感官听见的戈雅,没有女人的戈雅看见了回到了女人身边的戈雅。在马德里,他是野心勃勃的年轻人,他是名噪一时的宫廷画家,他是沉迷于声色犬马的男人,“我喜欢那个世界。”这是戈雅对欲望的表白:欲望是他成就的名望,欲望是他获得的赞誉,欲望是他得到的女人。在政客、贵族身边他是红人,在公爵夫人面前他是迷人的男人,即使别人传说阿尔瓦公爵夫人“是个危险的女人”,他也毫不收敛,“45岁时我活成了一个奇迹。”

的确,在西班牙绘画史上,戈雅绝对是一个绕不开的话题,年轻时身居高位的他开创了浪漫主义画风,在他的作品中有浪漫主义、现实主义、印象派、表现主义、超现实主义的融合风格,他恪守的信条是:“想象力是艺术的母亲。”就是在自己营造的想象力世界里,戈雅成为了查理四世的宫廷画师。而在情感上,戈雅更是用极端的浪漫主义俘获女人的心,狂妄的戈雅爱上了阿尔瓦公爵夫人,他为她画画,和她共度美好时光,在裸体的世界里,艺术和欲望结合在一起,戈雅创造的欲望天堂是浪漫主义最后的温床,而阿尔瓦也沉浸在这个世界里,“你是一头动物,你是野蛮人,但是你属于我。”

用欲望编织爱情,用欲望挥霍时光,欲望也反过来制造痛苦。戈雅的欲望在于获得自己的地位,在于得到自己的女人,在于享受这个世界,而阿尔瓦的欲望更为强烈,身为女人她用肉体不断攀向欲望的高峰,但是一旦跌落便是悬崖,便是深渊:阿尔瓦的情人成为了统治的将军,而处在“爱和政治双重游戏”中的阿尔瓦自然成了政治的牺牲品,“他们毒死了她。”游戏结束了,死亡降临了,欲望当然被解构地支离破碎。而这对戈雅来说是一次致命打击,不仅仅在于自己所爱的女人被毒死,更在于他看清了自己的悲剧性存在,看清了那个世界的残忍,“你必须知道什么时候停下来……”停下来的戈雅画风立转,他不再是宫廷画家,不再沉迷于那个世界,不再用欲望构筑自己的浪漫主义,“所有的当权者都是一样的。”这是戈雅在品尝了痛苦之后得出的结论。

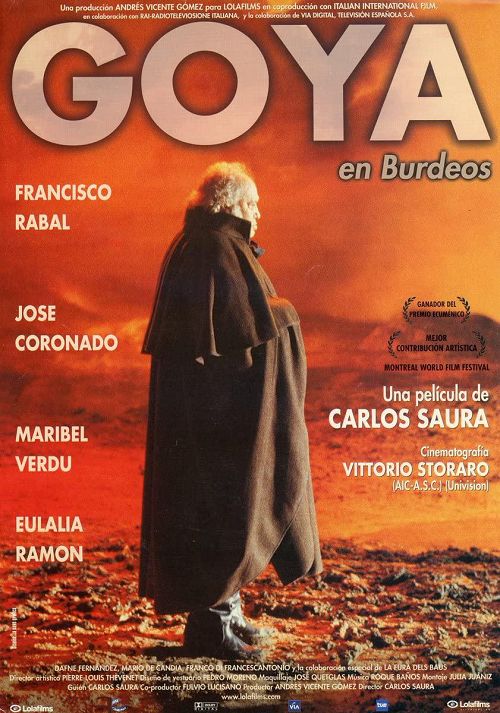

《波尔多的欲望天堂》电影海报

“好多公牛踩踏的声音,还有野猪的嚎叫……”戈雅的声音世界里是恐怖,这种恐怖来自于那个“都一样”的当权者,而对于爱情和艺术的醒悟,使他不再专注于浪漫主义,而是开始对现实进行揭露,用自己的画笔战斗,“我一直尊敬法国,但是它却给西班牙带来了灾难,它只为自己的利益——他们开启了另一个危险的时代。”在西班牙独立战争之前,他已经预感到了危险,他的那些画成为了对残酷现实的预言,而在战争爆发之后,画作便成为对危险时代的一种纪录——对于人类非理性的揭露,使戈雅变成了战斗者,他笔下有逃荒的人,被活埋的人,叫喊着母亲的女孩,被枪杀的父亲,他们在寒冷的大雪天以一具具尸体的形式成为那个时代的殉葬品。《1808年5月3日夜枪杀起义者》这副画作中,西班牙人被法国人绑起来,士兵朝他们开枪,之后还搜刮尸体上的财物,当他们死去,革命也破灭了,而戈雅反复问自己的是:“我的童年,我的青春去了哪里?我是谁?”

“我是谁”的疑问成为戈雅一生最后的问题,我是“我喜欢那个世界”的我,我是“我毁灭了一切”的我,我是“我不想死”的我,从宫廷到革命,从现实到画作,从爱欲道毁灭,戈雅经历了太多。而当一切因毁灭而沉寂,当一切因死亡而无声,戈雅的“波尔多欲望天堂”也终于患病了,“我病得太重了,魔鬼在靠近。”耳聋让他听不到外界的声音,一种身体的残疾其实给了戈雅另一个世界,那就是从现实返回到想象,那里有曾经的辉煌,曾经的爱恋,曾经的欲望,那里也有阴谋、恐怖和死亡。回到了波尔多的戈雅开始回忆,开始讲述,他总是对着女儿想起发生的一切,而且他还继续作画,那窗户上的螺旋是对生命的一次理解:生是死,死亦是死,在旋转不停地世界里,来过,活着,如那些绘画一样,最终抵达的是永恒。

从现实回到想象,从历史回到艺术,戈雅的世界其实是卡洛斯·绍拉营造的另一个世界,戈雅的一生也成为了卡洛斯·绍拉理解感性与理性、爱与欲望的钥匙,十八世纪弥漫的是弗拉明戈舞的狂野,是摇动蜡烛的动荡,是危险女人的黠笑,它们是一种存在之物,而在绍拉的镜头下,戈雅也为自己绘画了自画像,他一个人画,一个人看,那个戈雅是作为画家的戈雅“一生在寻找的东西”,它和现实形成的镜像关系,是对人生、对历史、对爱欲的反思。而戈雅留在世上最著名的是两幅画,一幅画是一个女人穿着高贵、纯洁的衣服斜躺在椅子上,另一张画也是一个女人,也是斜躺,却赤身裸体。第一幅画叫《穿衣的玛哈》,第二幅画叫《裸体的玛哈》,一样是以阿尔瓦公爵夫人为原型的玛哈,一样展现着女性的欲望和美,也一样是戈雅对于生命的理解,在戈雅的介绍中,在贵族的欣赏中,在绍拉的注目中,两幅画最后完成了和戈雅有关的一个永恒命题:裸与不裸是一回事,它是这个世界的两面,它是人生悲欢的叠印,它是生死的同一,它在观者的世界里成为对待历史的态度,而如安德烈·马尔罗评价,它是开启现代画派的一个信号。

[本文百度已收录 总字数:3221]