2022-10-20《一部平淡无奇的影片》:我们仍然在乌托邦

电影语言是法语,字幕是英语,可以看和读的是汉语,三种语言在电影文本和观者之间期望建立联系,但是疲惫和困顿产生了:即使被下载的英文字母也并非是和电影的时间轴相一致的,在观影中总是要不断调整,仅仅从一些法语和英语发音相似的词语中找到线索,从而调整字幕的时间轴;翻译成汉语完全是机译的,其中出现的是大量的断句、不合语法的搭配、错乱的词义,看一部电影实际上变成了猜一部电影,语言在隔阂世界里被表达,仿佛永远无法进入那个围墙之内的真实影像世界。

观音感受或者巧合于戈达尔制造的声画关系上,四个人,或五个人,或六个人,坐在那一堵围墙之外,里面是高耸的建筑,这里是一座学校,但是学生青年却在围墙之外,这是不是某种隔阂?戈达尔不时地以全景的方式展现里面和外面的这种不相通的关系,当学生不在学校里,当学校不是他们讨论的场所,暗含着怎样一种不在场的现实?这是外在的一种隔阂,和1968年“五月风暴”之后的历史背景有关;内在的隔阂则体现在戈达尔镜头的“遮挡”,学生们在围墙外的草地上坐着,那片草地不是公园的草坪,是杂草丛生的废弃地,而坐着的学生在戈达尔的镜头下,完全是处在隐匿的状态中:镜头对着他们的后脑勺、后背,那个女学生披着波浪卷的头发,男学生穿着竖条纹的衬衫,或者穿着橘黄色的裤子,或者穿着皮鞋,但几乎没有露出脸——但是偶尔,戈达尔还是无限接近了面貌,一个是大胡子,他抽着烟,另外几个也侧着脸,也抽着烟,甚至那盒烟盒也进入到了摄像机尽头里,它从一个人的手传递到另一个人的手,然后被放在草地上;在谈论的过程中,男人们似乎还脱掉了上衣,光着膀子,晒着太阳,谈论着政治。

背面、侧面,远景,中景,被完全遮挡,被部分遮挡,唯一缺少的就是正面的近景和特写,当镜头叙述着遮挡的场景,这是不是另一种隔阂?是因为这些学生有着保护隐私的需求?还是因为戈达尔在叙说着被遮挡的现实?或者和片名表达的意思一样,这是一部平淡无奇的影片,因为,“A Movie like Any Other”,不是独特的影像存在,不是唯一的故事,它和任何其他的电影一样,它没有自我的表达,在这个意义上,它也应该是被遮挡的,遮挡场景,遮挡人物,遮挡叙事。而在这个意义上,“平淡无奇”便具有了一种普遍性:在“五月风暴”时代,每个人都在围墙之外,每个人都不在遮挡中,每个人都不是在表现唯一的自我,每个人也处在相同的境遇中:讨论,每个人也都具有相同的角色:讨论者。

他们的确只是在讨论,变换坐姿,变换话题,变换观点,但是都没有从草地上坐起来,当然更没有跨过那堵围墙,即使在讨论中,有人支持工人罢工,有人要参与弗林斯的罢工行动,有人呼吁开始第二次总罢工,甚至要成为一个革命者。但是他们还是坐着,抽着烟坐着,说着话坐着,激烈地争论中坐着。讨论者在讨论成为戈达尔对“五月风暴”社会的一种总体描写,那么,他们讨论了什么?讨论是不是也具有意义?他们的话题是从1967年10月4日的一个案例开始的,一名缝制衣服的工人因为一边工作一边唱歌,于是被扣除了一小时1.14法郎的计件工资。这就是讨论的源头,工人当然不服从这个处罚规定,于是引起了工人的声援,于是导致了对工厂的反抗,而这也得到了讨论者的支持:“我给与精神上的支持。”另一个人则将之上升到了一种战斗精神:“被压迫民族的人民决不能停止战斗,我们要坚持战斗。”

| 导演: 让-吕克·戈达尔 |

一个工人的遭遇的确具有样本意义,甚至成为了1968年“五月风暴”的样本,在学生们讨论的过程中,画外音一直没有停止言说,而画外音正是在播报“五月风暴”的这个过程,各类事件集合在一起,从工人开始不满到罢工,到学生参与,到工厂谈判,最后演变成一个社会事件,更多的工人罢工,更多的人群走上街,更多的革命口号被喊出,更多的革命行为付诸实践,但在这其中也出现了伤亡……在画外音播报五月风暴的过程中,戈达尔也插入了五月风暴相关的影像,这些黑白资料和画外音构成了“五月风暴”的主体叙事,但是在学生的讨论中则成为了背景,当事件成为背景,戈达尔正是希望通过对一种普遍性甚至泛化的讨论中解读革命的实质。

从一个工人的遭遇开始讨论,讨论者所涉及的是多种层次、多种维度、多种角度的讨论话题。首先是对于当下的要求,他们提出了第二次总罢工的必要性,认为总罢工能够让斗争进入到一个更高层次,有人甚至提出如果弗林斯举行了罢工,他们将提供必要的食物,帮助工人们开展罢工,也有人提出建议,在罢工中要加大宣传的力度,甚至可以让雷诺的工人们利用车上的扩音器向广大工人进行罢工的宣传。对当下事件的关注,无疑是讨论者的一种积极的参与方式,甚至是一种可实现的在场。由此开始,他们讨论了法国社会中存在的问题,他们引用1967年12月IFOP的一份调查:37%的法国人相信在2000年之前会发生第三次世界大战,只有19%的人对法国现状没有意见,72%的人 则认为法国存在着社会问题,尤其是失业,成为最大的问题,也正因为法国社会问题积重难返,所以才会有被压迫的人,有穷人,有没有得到公平的人,也因此,有了罢工的需求,有了革命的行动。

从当下型社会问题的讨论开始,学生们似乎开始进入更深层次问题,那就是革命问题。他们的讨论涉及关于革命的多重议题,一个议题是革命和反革命的定义问题:“革命的悲剧性只能通过增加反革命力量来体现。”革命和反革命处在对立中,更在转变中,有人说起在1968年1月的时候关于是否具有革命性有一个标准,那就是他能否团结工人和农民,他是否为事业而战,也就是说,战斗才是革命性的真正体现,假如有人今天在革命明天说不干了,那么他就不是革命者,甚至是一个反革命,有人便提到了1968年2月在卡昂举行的罢工,有警察竟然买通了一些人,给他们钱让他们装死,无疑按照这个标准来说,他们当然就是反革命——革命者和反革命者都不是固化的身份,这也意味着斗争的复杂性。之后他们讨论的是革命的暴力是否是必须的,有人坚决反对暴力,“必须用非暴力的方式”,这种非暴力其实是主动革命的手段,而当面对敌人时,却需要革命的防卫,在这个意义上,暴力和非暴力也不是固定的,它们也在过程中相互转化。

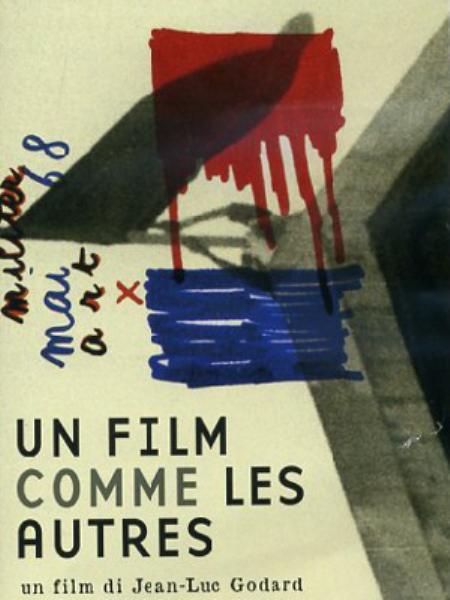

《一部平淡无奇的影片》电影片头

最具有争议的当然是权力问题,有人认为,罢工以及由罢工演变成的革命,所反对的就是被滥用的国家权力,但是当革命者从事革命,他们也必定要在组织领导中拥有相对集中的权力,权力的集中,是为了在拥有权威时汇集革命的力量,但是反对权力而构建权力,这是不是二元权力的悖论?有人就提出,拒绝权力是一种目的,但是在过程中,“每个人都从阶级斗争中夺取属于自己的社会权利。”权力是为了自己的权利,权力是为了反对权力,在反权力和权力、权力和权利之间存在着复杂的关系;另一种二元悖论是:有人认为无产阶级革命的目的就是为了绝大多数人的利益,组织起来就是避免自我性,从而在机构和组织中开展革命,但是一旦开始了革命,并不是为了真正建立组织,不是为了壮大革命力量,而是为了表现自我性——他们针对法国共产党,认为他们只是要求人们相信一旦他们掌权,情况就会好转,但是从来不给出具体的答案,也没有具体的目标,在它们看来,这就是一种自我性的权力观。

当然,作为讨论者,他们所反对的依然是法国社会各种问题,而他们所希望构建的也是对现实生活的改善,比如经济发展,比如公共交通,比如社会服务业发展,比如教育体制改革,比如公平正义,但是在这个强烈改变现状的要求面前,学生自己又将是怎样一个角色?有人说不想成为所谓的知识分子,有人说自己要和工人阶级在一起,有人说必须成为革命者,在坐而论道中,他们针砭时弊,他们呼吁罢工,他们渴望革命,但是他们不起身不行动,他们不进入围墙内,他们不走向大街,他们甚至不“正面”现实,“我们让然在乌托邦里。”有人说了这么一句话,而这便是他们的现实,他们的境遇,他们的身份,就像其中一个学生说自己从来没有进入过“五月风暴”的中心——索邦大学,“我只是每个星期六从那里经过。”经过革命风暴的中心,经过流着血的街道,经过1968年的5月,在乌托邦里的讨论者或者都成为了过客。

戈达尔的镜头语言分明在批判这样一种不在场,所以最后他离开现场完全将“五月风暴”的影像变成了电影的宣言:“敢于行动,敢于思考,敢于战斗,敢于征服,没有人可以欺骗,没有人可以引诱……不管警察多么凶狠,一切都是政治的美学,都是政治经济学……”一部平淡无奇的电影,应该是一部战斗的电影,like Any Other,是要处处都一样,每个工厂,每所学校,每个社区,每个车站,每个人,都是推动进步的革命者,都是走上街头的参与者。

[本文百度已收录 总字数:3584]