2023-11-05《坚毅之旅》:停靠在得与失之间

迎着朝阳,或者穿过淡雾,工作人员打开了关着的门,四周的窗户也慢慢开启,这艘名为“坚毅号”的“轮船”以开放的姿态迎接从巴黎不同地方到来的人,新的一天开始了。但是,这趟“坚毅之旅”不是为了见证路上风景的远航,当其他的船只从它身边驶过,它还待在原地,在塞纳河水的拍打中,永远呈现着“停靠”的状态,而对于每一个上船的人来说,他们也在这里寻找着一种永不驶离的停靠人生。

“坚毅医院位于巴黎市中心,接收来自巴黎前四区的成年人,它附属于圣-莫里斯医院之下的埃斯基罗尔精神科院,塞纳设计建筑工作室、医院团队和病人们联手设计了这家医院,于2010年7月成立……”纪录片最后的字幕介绍了“坚毅号”的背景,这是一艘特殊的船,它是医院,而且是接收精神病病人的医院。但是当那些病人每天来到“坚毅号”,似乎淡化了“去医院”的刻板印象,更像是乘坐“坚毅号”开始每天的旅行,淡化医院,淡化医生,也淡化了每个人的病人身份,在这种淡化中,“坚毅”也便成为他们面对生活遭遇,面对世人目光,面对未来生活的一种态度:不是在病痛中走向绝望,而是在坚毅中重振生活的信心——努力对抗着精神病学的非人性化,在这个浓缩的社会中成为一个普通的人,一个正常的人。

塞纳河流动的水,来往的船只,两岸的风景,以及坚毅号,这些都是外部环境给病人带来的变化,当然更重要的是如何在“坚毅”的内部重回新找到被认可的自己。作为精神病患者,他们的生活必定是一种失去的状态,喜欢唱那首《人体炸弹》的歌曲的弗朗索瓦18岁开始就接受了治疗,现在他57岁,整整四十年他都和药物相伴,“患精神病的人是没有家人的,我是爸爸唯一的败笔,我看到那时候母亲哭了……”弗朗索瓦在回忆着不堪回首的过去,虽然脸上还是有笑容,但内心一定是别人无法感受到的痛楚,所以他认为,“首先是治疗然后才是沟通,如果不吃药的话,我会疯给你看……”女人有些不安地说,自己因为发病,所以儿子被带走了,寄养在别的地方,现在那么多年过去了,儿子也长大了,“我现在很想他,每个月有一次见面的机会,但是我时时刻刻都在想他……”说着眼角便湿润了;亚历克斯是个年轻人,喜欢刘海,也喜欢络腮胡子,但不喜欢画画,他和别人坐在船舷处的时候,说到了不同的发型,鸽子或者鸡冠头,甚至他说一个没有头发的人会让人想到是“橘子”,忽然他说自己的哥哥在登山的时候头发就是“土豆泥”,“他总是让我想到死亡。”或者他曾经就见证了登山的哥哥死去;库尔彻说:“我不想对别人恨,但是总是遭到被人的报复。”还有人在库尔彻的身后说:“大家看精神病患者就像看恐怖分子。”爱好电影,喜欢维姆·文德斯和阿涅斯·瓦尔达电影的弗雷德里说自己2017年的时候经历了失败的爱情,直到现在才慢慢走出来,“为什么苦难偏偏落到我们头上?”

| 导演: 尼古拉·菲利伯特 |

弗雷德里的反问正代表着这些群体的遭遇,身为病人,他们很难被社会接受,他们也几乎不会拥有正常的爱情和婚姻,在日常生活中也一定破败百出,这就是他们失去的现实。所以在“失”的世界里,他们都成为了边缘人物,而“坚毅号”之所以存在,也在于让他们逐渐走出“失”的世界,走进“得”的旅程。这段得的旅程如何在这个具有不同风格的“坚毅号”中被书写?尼古拉·菲利伯特聚焦这艘停靠在塞纳河边的坚毅号,聚焦这里的特殊群体,本身就是为了打开一个被忽视的世界,对于这个世界的抵达, 尼古拉·菲利伯特用了不同的方式来书写“得”的过程。坚毅号在固定的地点,在固定的时间开放,而来到这里的人从巴黎不同的区域过来,这本身就是一个和社会接触的机会,比如有的人会选择坐地铁,有的人会步行,而且基本上是靠自己的努力来到这里;而来到坚毅号,这里所呈现的开放方式也让他们打破了有形的禁锢,在流水、风声、汽笛组成的世界里,真切感受融入社会的感觉。

当然更重要的是坚毅号里的生活让他们重新找到了自我以及自我身上的自信。来了可以喝上热腾腾的咖啡,可以吃上牛角面包;新人加入会有“欢迎新人”的仪式,布扎拉是护工专业一年级的大学生,他将在这里工作五周,他不是病人,但是他和这里的人一样是新人,在大家热烈的掌声中融入一体,还有来自保加利亚的娜迪雅,在成为法国人之后她也是坚毅号里的一员,在新人仪式上她唱起了保加利亚国歌,眼泪变模糊了双眼;老人总是拿着水壶在浇花,他精心呵护着这些花花草草;大家聚在一起“算账”,根据开支和收入算一下结余,有时数字不对,几个人就开始查验,当最后结果出来,他们像是办完了一件大事……这是一个医院,这是一艘船只,这里更是一个社区,不认识的人加入之后便慢慢融入其中,认识的人熟悉起来开始交谈开始沟通开始讲述自己的故事。

那么多人聚在一起,如何真正从边缘状态走出来找到自己想要的东西?如何真正使他们重振生活的信心?那就是在融入中一步步成为自己,弗朗索瓦喜欢唱歌,在吉他的弹奏中他会忘情地唱起《人体炸弹》,“你握着人体炸弹,引线就在你心脏边……”在摇滚的节奏中,弗朗索瓦完全沉浸其中,他还邀请大家一起唱,而歌词中还有一句:“我希望大家不要离开……”奥利维尔喜欢画画,他画了好几幅画,其中一幅他说是芬妮和苏珊在一起,另一幅则是自己加入到她们中,“我带着苏珊去动物园看狮子……”弗雷德里对于电影情有独钟,他说自己曾经当过维姆·文德斯的“模特”,特别喜欢他的《德州巴黎》,甚至将这部电影相关的资料都收集起来,当他看到纪录片拍摄时,就说起有一部叫《看不见的摄影机》的电影,偷偷拍摄很多人的日常生活,“坚毅号”组建了电影俱乐部,那天贴出的海报是《八部半》,穿上的人则邀请弗雷德里给大家讲一讲弗朗索瓦·特吕弗的《日以作夜》……弹钢琴的老人说:“人无完人。”卡特琳很激动地号召大家一起练“气功”,女人画了《不该画的鼻子》以及一只可爱的螳螂……

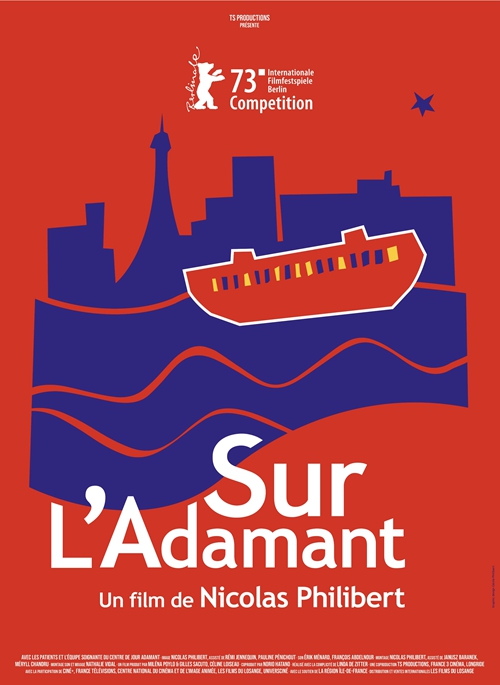

《坚毅之旅》电影海报

音乐、电影、绘画、体育锻炼、舞蹈、写作,这些东西完全不是日常生活中的组成部分,但是在这些边缘人身上,它们却是自己的热爱,自己的精神,这种对日常的超越也在另一个意义上打开了他们并不平凡的人生。但是尼古拉·菲利伯特显然并没有去挖掘每个人背后心酸、痛苦甚至遭受折磨的故事,先天也罢后天也好,对他们造成的伤害已经属于过去,对他们来说重要的是现在以及活着的未来,所以他们的故事抛开了所失的部分,只是从点滴的回忆中呈现出一些影子,而且,尼古拉·菲利伯特的镜头下也没有他们非理性的一面,疯狂甚至暴力都不曾发生,有的也只是情绪高亢时的言语表达,当隐去了他们的过去,隐去了他们的非理性,尼古拉·菲利伯特镜头下的故事都呈现出温馨和温暖的一面,“我们应该把这当成是美好的一天……”

但是,尼古拉·菲利伯特以坚毅号构建这个特殊群体重振精神的美好一天,他的叙事语言依然充满着一种对他们生存的担忧:这毕竟是一个小小的“社区”,它无法容纳更多的人;这里的生活也并非完全是丰富多彩的,更多的是每个人自足式的存在;这里更像是一种隔绝的存在,镜头里只有为数不多地展现他们上街的画面,大家去垃圾桶找到了还可以食用的蔬菜和水果,就像阿涅斯·瓦尔达的电影《拾穗者》的再现,除此之外和社会没有交集……就像“坚毅号”的状态一样,它停靠在岸边,固守着一种姿势,在永不远行的故事里呈现其单一的一面,而尼古拉·菲利伯特在片头引用费尔南德·德莱尼的引语,更是表达了一种无奈:“永远不要遗忘差异,如果没有差异,你所期望的形象何处安身?如果没有差异,你如何还能指望他们能够进入你的内心?”这些特殊的群体,这艘“坚毅号”都是差异的代表,差异组成了社会不同的面向,差异提供了解读的不同角度,差异也能在麻木的认知中产生震撼,但是仅仅通过这些边缘人群的差异化存在,甚至放大这些差异,是不是反而变成了一种异样的目光?他们需要被关住,但也许并不是在凸显和正常人的差异中被关注。而在最后,尼古拉·菲利伯特更是在坚毅号的介绍后对整个社会提出了更为尖锐的问题:“坚毅号努力维持着人与语言生动而诗意的官能,但这还能维持多久?”

[本文百度已收录 总字数:3353]