2023-12-27《扬妮克》:当艺术被悬置

昆汀·杜皮约对“戏中戏”的构造努力是在创作一部突出具有间离效果的电影,这是非常明显的,因为整部电影的结构安排都归因于一出戏:一出从舞台之下的观众破坏而进行重构的戏剧,杨妮克从舞台之下的观众变身为舞台之上的演员,甚至导演和编剧集于一身,就是在进行着一场表演,从而消弭了舞台之上和之下、观众和演员、戏剧和剧场之间的距离,一切都被纳入到了戏剧之中。

也就是说,杨妮克对演出的反对,走出去又拿着枪进来,走上舞台现场进行剧本创作,让三个演员表演自己创作的新剧本,乃至最后在台下敲击灭火器制造节奏、再次以演员的身份观看自己创作的戏剧演出,都可以看做是戏剧的安排,这场戏当然可以是昆汀·杜皮约导演的,也可以看做是小剧场不露面的导演创作的,包括杨妮克对第一出戏的批评,拿着枪制造的冲突,和观众聊天的互动,开的玩笑,甚至拥有电脑的观众的那个恶心的开机密码和壁纸,杨妮克在演员准备时在观众席上小便,枪在保罗手上打响了一枪,用灭火器砸了保罗让枪重新回到杨妮克的手中,都是这出戏的内容。种种的矛盾、冲突、互动和妥协都成为一部戏,昆汀·杜皮约就是在打破了演员和观众的界限而让戏剧成为一种封闭结构中,重新定义了戏剧。或者可以将这种追求极致化,包括最后警察持枪进入剧场,把杨妮克当成“犯罪分子”开始制服,也是这出戏的组成部分。

打破间离效果的戏就是电影本身,这种结构主义的用意是明显的,标志也是被不断强化的,甚至有一种刻意为之的嫌疑:当杨妮克还在台下的时候,想让导演或编剧出来解释一下这部戏为什么这么糟糕,台上的三个演员说这里没有导演也没有编剧,只有他们三个人。这在现实层面上是不可能的,这出排演了6个月的戏,即使每天演出成了一种常态,不必由导演和编剧在场,也需要有剧组工作人员,比如灯光,比如布景,比如化妆,但是在整个过程中,除了台上的演员,剧组成员一个也没有露面,除了中途不知发生什么事而进来的售票,除了最后拿出灭火器闯进来的老头,两个人看起来是和演出有关的工作人员,但是所有其他人员都不在现场,很明显是昆汀·杜皮约的一种设计,这种设计的唯一意义就是让演出成为一种孤立的存在,就是让这出戏中戏更具有戏剧性。

间离效果并非是昆汀·杜皮约创新的举动,把戏中戏变成一出完整的戏剧,昆汀·杜皮约的这部电影像是一个寓言,除了结构上具有自足性之外,还具有了另一个寓意。杨妮克作为观众式演员,突然站出来打破舞台上的表演,然后参与到舞台上的演出之中,让自己成为演员,就是为了打破艺术只在舞台上的悬置效果,这是对艺术和现实隔离的一次解构,从这个意义上讲,昆汀·杜皮约想要表达的不是让现实艺术化,而是让艺术现实化,不是在阐释艺术高于现实,而是在实践艺术重回现实,不是让杨妮克的上台参与艺术演出,而是在打破中让艺术更具现实性——而一切的根源就在于艺术脱离了现实,被悬置在高高在上显示不容插足的舞台上。

| 导演: 昆汀·杜皮约 |

第一个准备了6个月的剧本,第二个杨妮克之后现场创作的剧本,两个剧本讲述的故事并没有特别大的差异,玛德琳、布鲁诺和保罗在舞台上表演的是一个关于出轨的故事,玉米的绿色暗示成“绿帽子”的确不好笑,而杨妮克新创作的剧本围绕医生、护士和病人的故事,讲述了“单纯的昏迷”的故事,作为时代的普遍病症,“这个病人是相思病”,也并不比第一个故事好笑;戏剧效果的差异性不明显之外,两个剧本对现实的讽刺也不相上下,它们都是对现实进行批判,但也仅限于此——除了第二个故事演出时,杨妮克沉浸在自己的剧本里,甚至流下了热泪,在戏剧效果和对现实的批判上,原始剧本和重构的剧本并没有发生颠覆性的改变,而昆汀·杜皮约将现实艺术化变为艺术现实化、打破艺术被悬置的努力体现在整个间离效果发生的过程中。

杨妮克为什么起身反对舞台上表演的戏剧?在他看来,是这个故事“并不好笑”,从而否认剧本和表演具有艺术性,这是对艺术本身的否定,当布鲁诺说表演有没有艺术性是纯主观的,杨妮克认为没有艺术性,其他人包括台上的演员也可以认为具有艺术性,但是杨妮克显然不同意他的观点,甚至嘲笑他是“主观先生”。观众和演员,不同个体对艺术性的不同理解,就是对于艺术悬置状态的一种解构,它高高在上,它封闭和独立在舞台上,也必须要有人提出异议,提出批评,必须要保持在开放状态中,这种对批评的开放态度就是要把艺术从舞台上解放出来,杨妮克就是解放者,他的解放和重构就是为了让艺术关注现实,让艺术变成现实的一部分。

现实是什么,是杨妮克没有得到愉悦,是杨妮克感到心里很堵:他说自己是一个夜班保安,今天请了一天的假来看戏,从梅伦做了45分钟的火车,然后走了15分钟的路程,自己如此辛苦就是为了看到一场让自己感到愉悦的戏,但是他大失所望,演出一点也不好笑。这就是杨妮克的现实,但这只是他的一部分现实,之后杨妮克说到了自己的名字,他还强调昨天刚从谷歌里查到这个名字的意思是“上帝施恩”,但是当他把名字告诉了台上的演员,在被“驱逐”了剧场之后他回来,这时拿着枪的他再次问台上的保罗自己的名字,包括保罗在内的人都记不得他的名字,可以说,一个夜班保安就是一个小人物,他的经历,他的困境,和他的名字一样,完全可以被他人忽略,这就是现实,而且不仅是杨妮克的现实,也是所有人可能面临的现实。

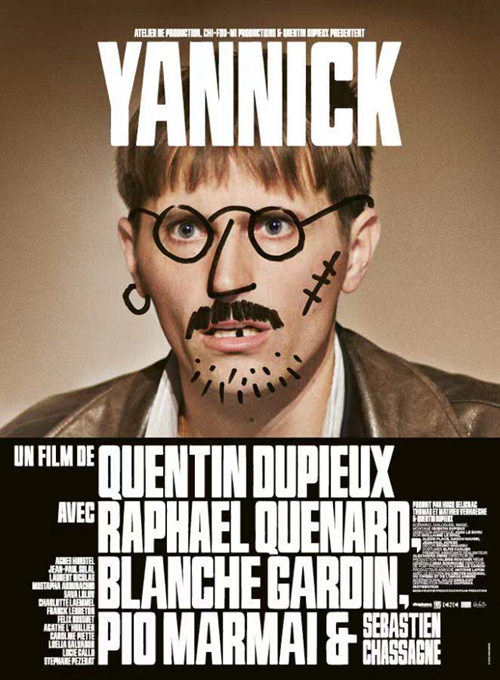

《杨妮克》电影海报

没有什么假日的夜班保安,必须长途跋涉来看戏的小人物,自己的名字不会被人记住的男人,包括没有属于自己的笔记本电脑,没有夜班车无法回家,找不到可以吃夜宵的地方,这些都构成了杨妮克的现实。而当杨妮克的手上多了一把手枪,他至少在剧场里改变了自己的现实,“只有强才能换来尊重”,面对墙保罗记住了他的名字,底下的白领拿出了自己的笔记本电脑,呵斥他不尊重他人劳动成果的人也不在发声,底下的观众也无奈地回答他提出的问题,对他嘲笑的三个演员也规规矩矩。正是拥有了给他尊严的枪,所以他第一次有了绝对的话语权,而当他得到了话语权,其他人的话语权也就失去了,或者说其他人的现实也被揭开了:拿出电脑的白领无论是电脑开机密码还是壁纸,都带着色情味道,被杨妮克嘲笑为恶心;底下一对驾校的负责人,杨妮克问他们的生意情况,还问“有没有发生不可描述之事”,甚至还让男人当场摸女人的大腿,最后以“我是开玩笑”的说话化解了两人的尴尬;还有在演出时睡着了的男孩,后面面善的男人,以及两个小女孩,在杨妮克的面前,他们乖乖地问答问题,而他们的现实也在杨妮克的提问中被人知道。

当然,在这场充满戏剧性的故事里,保罗的现实被揭开几乎和杨妮克一样,都是内心的一种隐痛。保罗趁机拿到了杨妮克的手枪,夺回了自己的话语权,他让杨妮克趴下、舔东西、学狗叫,然后几乎崩溃地说:“我根本不在乎观众,看看着空荡荡的剧院,看看哭丧着脸的观众,这样的表演一文不值,我想拍电影——我怎么沦落到这样的地步?”对杨妮克的羞辱,对表演的怨恨,是他看到了自己逼仄的现实,是他找到了发泄渠道,所以保罗也是杨妮克,保罗的现实也是杨妮克的现实。所以在一把枪具有的话语权中,所有隐藏的不满都变成了公开的秘密,似乎每个人都可以通过这样的方式找到平衡。

杨妮克的现实,观众的现实,保罗的现实,构成了这出戏背后的现实主义,当艺术被悬置,底下涌动的是每个人不得不面对的现实,而压抑的现实便像杨妮克一样跳上了舞台,占据了艺术的空间。但是这不是现实的胜利,一把枪的话语权是暂时的,是单独的,是容易被剥夺的,因为剧场之外来了防爆警察,因为警察的手中拿着更多的枪,因为他们的枪可以拿走杨妮克的枪,这是制度现实对个体现实的控制,它最后变成了更为残酷的现实——昆汀·杜皮约让场外的控制力量闯入了剧院,构成了更大范围的一出戏剧,只是这出戏剧再不是可以表演、重写的戏剧,而是变成了赤裸裸的现实。

[本文百度已收录 总字数:3284]